将軍家の姫君降嫁を阻止せよ!? 11代将軍・徳川家斉の時代に皆を悩ませた金銭事情とは?

今月の歴史人 Part.6

NHKドラマ『大奥』でも描かれた、11代将軍・徳川家斉の子だくさんぶり。劇中でも触れられた通り、「子どもが多ければ将軍家は安泰!」だけでは済まなかった。将軍家、大名家が密かに苦悩していた将軍家の子どもたちにまつわる複雑な事情とは?

■側室は多数、子どもは55人という「オットセイ将軍」

出典:イラストAC

家斉は、徳川歴代将軍15名の中で2つの点で、第1位である。そのうちの1つは、側室および子供の数だ。側室は17名、子供は男子が26名、女子が27名、そして性別不明で亡くなった子供が2名いたとのこと。なお、そのうち成人したのは約半数の28名であった(『徳川諸家系譜』)。

将軍は跡継ぎを得ることが重要な役割の1つであり、そのために大奥という組織もあるわけだが、ここまでとなると、過ぎたるは猶及ばざるが如し、である。将軍職を継ぐのは、当然男子1名のみ。跡継ぎ以外の子女は、然るべき大名家に養子や正室として入ることになる。

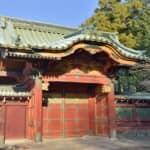

例えば、東京大学本郷キャンパスの赤門は、加賀藩主前田斉泰(なりやす)が36子の溶姫を正室に迎える際に建てた御守殿門である。将軍家の姫君は、御守殿様と呼ばれ、同等な大名家から迎えるのとは違い、新しい屋敷を新たに建設するなど、莫大な費用がかかった。

そのため、中には、将軍家からの縁談を必死に断った大名家もあった。一例を紹介したい(『想古録』)。米沢藩上杉家に、姫君の降嫁の話があった。国家老(くにがろう)たちは心を痛め、上杉家の興廃存亡に関わるため、是非とも辞退しなければと、時の老中水野忠成(みずのただあきら)の家老土方縫殿助(ひじかたぬいのすけ)に訴えようと、人の紹介を得て、縫殿助の私邸を訪ねたが、面会できなかった。

そこで尾張家に頼り、尾張邸に縫殿助を呼び寄せてもらったが、やはり用があるとして、来なかったのである。上杉家は、尾張家家老成瀬隼人正(なるせはやとのかみ)に「御守殿を賜ると、上杉家は到底立ちゆきません」と訴え、気の毒に思った成瀬は権門家の間を奔走して、降嫁は取りやめになった。

上杉家の切実な思いや、奔走した成瀬の姿からもこの問題の深刻さが伝わってくるが、これで終わりではなかった。その後、上杉家は幕府から上野の普請を命じられ、18万両の巨財を工事に費やすことになり、貧困に陥ったというのだ。報復行為のようにも見えるこの対応は、ある意味幕府側の切実さを表していると言えるのかもしれない。

もちろん大名家にとって、将軍家との縁組は名誉であり、家格も上昇、持参金代わりの幕府からの拝借金も得ることができるなどの旨味もあった。しかし藩庫からの多大な出費や受け入れの賛否などで、大名家内の混乱に繋がる場合もあった。

また、縁組を受け入れたことによる家格の変更は、これまでの大名社会の秩序を崩し、大名間の対立をも招くことになった。もちろん幕府財政にも大きな影響を与えたのである。

監修・文/福留真紀