様々な困難に直面しながらも長期政権を樹立した10代徳川将軍「家治」を支えた老中とは⁉

今月の歴史人 Part.5

家治政権時、活躍した人物として名があがるのは田沼意次であるが、それよりも家治から厚い信頼を受けた人物がいたという。

■思慮深さと率直さを兼備していた家治

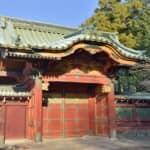

8代将軍・徳川吉宗が好んだ鷹狩を、家治も好んだ。(歌川芳藤『徳川十五代記畧 十代将軍家治公鷹狩之圖』都立中央図書館特別文庫室蔵)

家治は、9代将軍・家重(いえしげ)の嫡男として生まれ、祖父の吉宗の膝に抱かれながら、普段の立ち居振る舞いから、天下を治める際の心持ちまで、帝王学を授けられていたという。

まだ家治が10歳にも満たないころ、風が強い日に紙鳶(しえん/凧)の糸が切れてどこかに行ってしまったのを、残念に思っている様子が見えたので、老齢の側近が「有章院様(7代将軍家継)の時には、風が強い時にわざと糸を切って飛んでいく様子を御覧になって楽しんでいらっしゃいました。天下を治める身で、わずかひとつの物が無くなったからと言って御心を悩ませなさいますな」と諫(いさ)めた。

その後、風が強い日に家治が「今日は、紙鳶で遊ばない。糸が切れて無くなるのを惜しむのではない。その紙鳶が落ちたところで放置されることはなく、必ず拾って届け出ることになろう。さすれば、下々の者に気を遣わすことになるだろう。私一人の楽しみに多くの人に気を遣わせるのはあってはならないことだ」と述べたという。幼い家治は、上に立つ者の鷹揚(おうよう)さよりも、下々の者へのこまやかな心遣いを持ち合わせていたようだ(『俊明院殿御実紀』)。

このように、家治の人柄は、温和で慈愛に満ち、聡明だったという。加えて、弓術・馬術・砲術などにも優れていたという逸話も残されている。

家治は、宝暦10年(1760)5月、24歳の時に父家重から将軍職を委譲された。その翌日、老中である松平武元(まつだいらたけもと)を呼んで、「私は若く、まだ国家の政治に習熟していない。不幸なことに、父が多病でおられたので、やむを得ず天下の政治を行うことになったが、非常に恐ろしく、手足の置き所が無いような状況である」と、若くして将軍となった不安と戸惑いを率直に口にしている。

そして武元に対して、何でも思ったことは全て言上し、家治に過ちがあれば諫言(かんげん)するように述べている。武元は吉宗にその才を見出され、次の家重政権期から長く老中を務めてきており、吉宗を敬愛する家治にとっては、非常に信頼する人物だったようだ。結果的に武元は、安永8年(1779)7月25日に亡くなるまで、33年にわたって老中として仕えたことになる。最後の年には、病気で何度も辞職を申し出たが、家治は許さなかったという。

監修・文/福留真紀