“玉の輿”の語源にもなった「徳川将軍の生母」とはいったいだれ⁉

江戸の美女列伝【第5回】

富豪と結婚することを「玉の輿に乗る」というが、ではなぜ、玉の輿というのだろうか。実はある女性の出世物語が語源になっていると説があるのだが……。

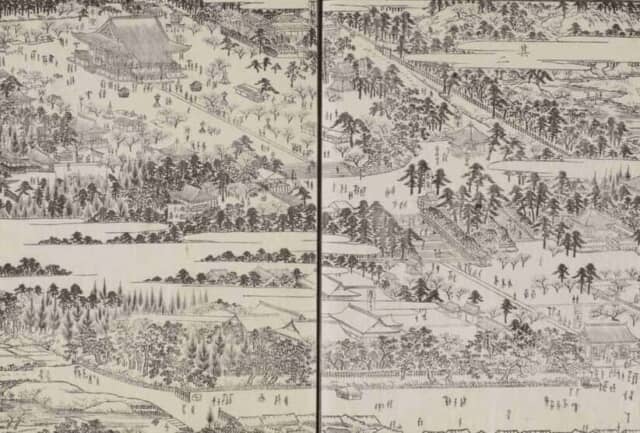

母桂昌院の願いを聞き入れて、徳川綱吉が創建した寺。桂昌院が玉の輿の語源になっているという説もあり、それにあやかりたい若い女性たちがお参りに訪れるという。

『江戸名所図会』より護国寺/東京都立中央図書館蔵

「いつか白馬にのった王子様が……」というのは、ファンタジーや童話の中だけかもしれないが、大金持ちと結婚して、優雅な生活を送りたいと思う女性たちは現代でも多いのではないだろうか。

自分よりも身分の高い男性や裕福な男性と結婚することを「玉の輿に乗る」という。諸説あるが、一説には「玉」という女性が、「輿」というかつて身分の高い人だけに許されていた乗物に乗れる身分になったことから、この言葉が生まれたという。

さて、語源となった玉だが、京都堀川の八百屋仁左衛門の娘といわれている。八百屋といっても、時代劇に出てくるような天秤棒に籠を括りつけたものを担いで町中を売り歩くような行商人ではなく、野菜以外の食品も扱い、公家の屋敷にも出入りする商人であったようだ。玉が小さいころに仁左衛門が亡くなったため、母は子供たちを連れて公家の家政を務める本庄家に奉公することになった。なお、のちに、玉の母は本庄氏の子を産んでいる。ここで知古を得たのだろう、六条家の娘万が将軍の側室として輿入れすることが決まった際に玉はその付き人として江戸に行くことになったのだ。

主とともに大奥の住人となった玉だが、一生、万の身の回りの世話をする大奥女中として終わったとしても彼女の生まれから考えてみると、大出世だっただろう。しかし、それで終わっては歴史に名を残すことはない。時の将軍徳川家光(とくがわいえみつ)に見初められ、家光の四男徳松(とくまつ)を産んだ。産んだ息子は、寛文元年(1661)年、25万石の館林藩主となった。八百屋の娘が、大名の生母となったのだ。これだけでも十分玉の輿といえるだろう。

しかし、彼女の強運は、ここで終わらない。延宝8年(1680)5月8日、徳松の長兄である4代将軍徳川家綱(いえつな)が亡くなったのである。しかも、家綱には子供がおらず、次男、三男もすでにこの世にはいなかったため、徳川綱吉(つなよし)として5代将軍の座に就いた。玉は、偶然が重なって将軍の生母という、当時の女性としては最上級の地位に上り詰めたのである。

さて、ここで話が終わればめでたし、めでたしの大団円なのだが、そうはいかなかった。この後、綱吉の治世に生母である玉こと桂昌院(けいしょういん)が大きな影を落とすことになる。実は、彼女が将軍の生母になることを予言した僧がいたという。そのためか、桂昌院はとても信心深かった。多くの寺院に寄付するだけでなく、護国寺を創建させた。また、綱吉といえば、生類憐みの令がまず出てくる。一説には、前世での罪が災いして、綱吉の男児が成長できないので、生物を大切にするようにと僧にいわれたとことがきっかけになったとされるが、この僧は桂昌院のお気に入りであった。

綱吉の時代に起きた事件として有名なのが赤穂(あこう)事件である。赤穂藩主であった浅野内匠頭(あさのたくみのかみ)が江戸城内で吉良上野介(きらこうずけのすけ)に斬りつけた事件だ。原因は、朝廷からの使者の接待役を仰せつかった浅野内匠頭に指導役の吉良上野介が、賄賂を要求したとも、きちんと指導しなかったともいわれている。喧嘩両成敗の時代にあって、綱吉は浅野に切腹を申し付けたが、吉良はおとがめなしであった。この時、浅野内匠頭が接待しなればならなかったのは、綱吉の生母桂昌院の官位の上昇を告げる使者であったため、その大事な儀式を血で汚されたという思いがあったともいう。

桂昌院が綱吉に与えた影響は、マイナス面ばかりが取り上げられるが、それは、「玉の輿」という言葉も生まれるほどの出世を遂げた桂昌院への嫉妬もあったのだろう。