江戸時代にも憧れの“推し”と結婚した男がいた

江戸の美女列伝【第2回】

推し活の末に、推しと結婚し、2人で始めた店が大繁盛で、めでたし、めでたし。だが、この話は果たして、事実なのか、それとも作り話なのか。

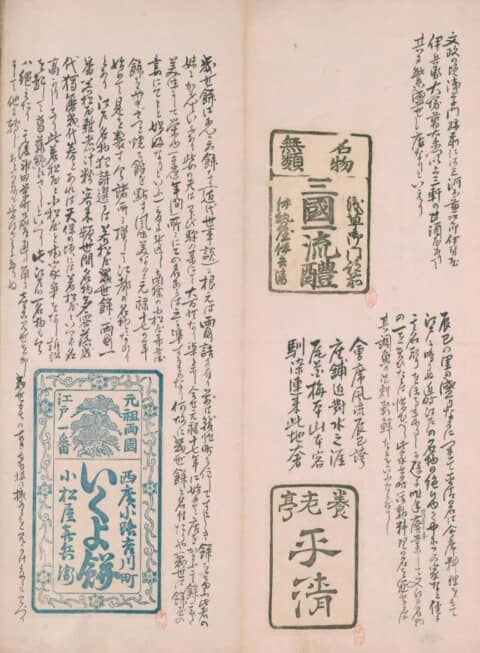

江戸時代の商標などを張り込んだもののうちの1枚。これを見るかぎりでは、いくよ餅という店は確かに江戸の両国に存在していた。ただし、この名前の由来となった幾世は本当に美しかったかは不明である。江戸時代名物集(国立国会図書館蔵)

最近、「推し活」という言葉をよく耳にするようになった。これは、自分が好きなアイドルや俳優、キャラクターなどを応援することで、アイドルならばコンサートに行く、CDやグッズを買うなどことなどを指す。推しのために働いて稼ぎ、予定をやりくりし、平凡な日々に彩りを添えているという人も多いのではないか。

中には、「推し」や周りに迷惑をかける人もいて、それが社会問題となっている。だが、「推し」と結婚したというケースもなくなはないので、「なんとかお近づきになりたい」と思う人の気持ちもわからなくはない。

さて、江戸時代は今よりも「推し」と「ファン」の距離が近かった。推しが歌舞伎役者であった場合は、終演後自分の席に呼ぶことができた。ただし、これは、桟敷(さじき)と呼ばれる特等席に座れる者の特権。同じように吉原の遊女たちも今のアイドル並みの人気を誇っていた。彼女たちともお金さえあれば直接会うことができた。

金のない庶民にとって一番簡単な推し活は、浮世絵を買うこと。歌舞伎は、新しい演目が決まると宣伝のために浮世絵を作る。今の宣伝用のポスターのようなものだ。だから、今残っている浮世絵の中には、役者が急死するなどして上演されることがなかったものもある。吉原の花魁(おいらん)たちも売り出すために浮世絵師に頼んで描いてもらったという。浮世絵の値段は1枚16文程度からあった。江戸を代表するファストフードのそばが16文なので、庶民でも無理なく買うことができる価格設定だった。

この浮世絵の花魁に恋をした男がいた。恋しくて恋しくて、寝込んでしまい、仕事とどころか食事も喉を通らない。この男が働く店の主が、見るに見かねて1年間一生懸命に働いたら花魁に会わせてやると説得。1年後男は約束通りに花魁に会いに行き、無事愛しい花魁に会うことができた。しかも、その花魁がなんと、1年後に自分と結婚してくれるという。

おや、どこかで聞いたことがある話だなあ、と思った人は落語通。落語に幾代餅(いくよもち)という話があるのだ。「なんだ、作り話じゃないか」と思われるかもしれない。

だが、幾代ならぬ幾世という花魁は実在していた。かつて吉原で幾世と名乗っていた花魁を落籍させた小松屋が、餅の上に餡(あん)を乗せたものを吉原での名前を取って「幾世餅」と名付け、両国で売り出したところ大評判となった。

ところが、この餅、もともとは浅草の藤屋という店が売り出したものであった。当然藤屋は、うちが元祖だと主張した。今でも時々見かける「元祖」「本家」の争いである。この浅草の店の方が、町奉行所に訴えた。これに対して町奉行であった大岡越前守が、双方の言い分を認め、小松屋には葛西新宿、藤屋に対しては内藤新宿に移るように命じたという。どちらも当時は江戸の郊外であったので、これでは商売ならないと訴えを取り下げたという。

どこまでが本当の話だか、今では確かめようがないが、幾世という美女の名をとった餅が評判となり、本家争いが起きるほど人気だったのは間違いないようだ。そして、その幾世餅にちなんで「幾代餅」という落語が作られたのは、江戸時代に推し活をしている人たちがいかに多かったのかを物語っているのではないだろうか。