偉大な父を継いだ苦悩…跳ねのけ、江戸幕府を不動のものとした名君「徳川秀忠」の人生とは⁉

戦国レジェンド

天下統一の総仕上げをなし、江戸幕府を打ち立てた徳川家康の存在は偉大すぎる。そのあとを継いだ徳川秀忠の苦労は計り知れなかっただろう。しかし、信長の跡を継ごうとした者、秀吉の跡を継ごうとした者、いずれも果たせなかった難儀を秀忠は果たした。ここでは秀忠の人生を追いながら、彼の実力を改めて探る。

■父の偉業を受け継ぎ発展させるのが後継者の役割

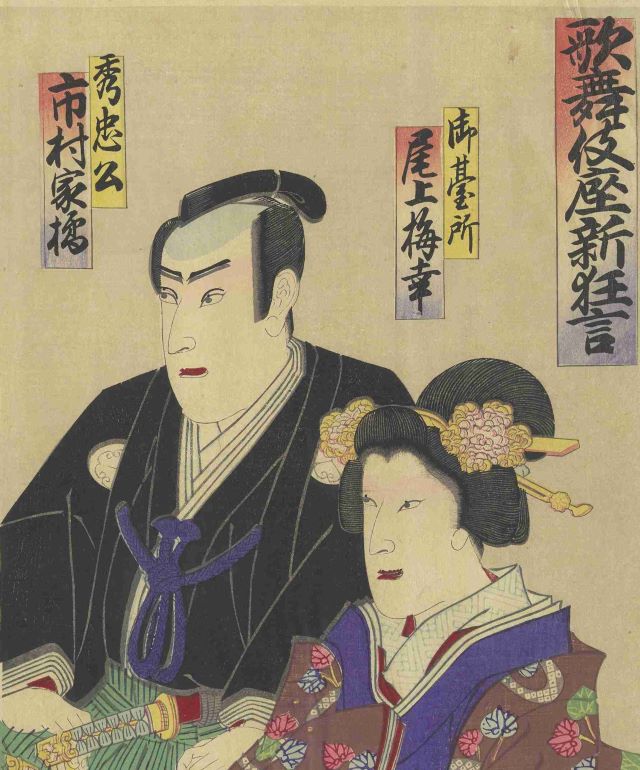

江戸時代の歌舞伎で演じられた徳川秀忠。(東京都立中央図書館蔵)

2世の場合は父が偉大だったため、そのカリスマ性や高い政治能力をいかに引き継ぐかが問題である。同時に家臣からの支持も重要である。うまくそれらを継承できれば良いが、失敗すれば悲惨な運命が待ち受けていたのである。

徳川秀忠が家康の子として誕生したのは、天正7年(1579)のことである。家康には、嫡男の信康(のぶやす)がいたが、同年に切腹させていた。これは信長の命令に従ったのではなく、家中統制の一環だったという。

次男は秀康(ひでやす)だったが、早くから豊臣秀吉の養子に出され、さらに結城晴朝(ゆうきはるとも)の婿養子となり、結城家を継ぐことになった。必然的に秀忠が家康の後継者に選ばれたのだ。

秀忠の戦歴といえば、慶長5年(1600)の関ヶ原合戦に伴う上田城(長野県上田市)攻撃が初戦だった。秀忠は老練の真田昌幸(さなだまさゆき)に翻弄され、すぐに上田城を落とすことができなかった。結局、攻撃が長引いたため、関ヶ原本戦に遅参した。これは大失態だった。

『徳川実紀(とくがわじっき)』によると、兄の信康、秀康、そして弟の忠吉(ただよし)はその武功や知略が高く評価されている。一方、秀忠は上田城攻撃での失態が響いたのか、合戦にまつわる評価はあまり良くなかったようだ。武家社会は武功を尊んでいたので、2世の秀忠の心中を推し量るところである。

しかし、秀忠は父の家康と似て好学の士だった。『貞観政要(じょうがんせいよう)』を講読し、守成の時代にふさわしい将軍として、政治哲学、帝王学を身につけた。家康は、秀忠に後継者としてふさわしい教養を身につけさせたのだ。

慶長8年に家康が征夷大将軍に就任すると、その2年後に秀忠がその座を譲られた。世襲である。その後、家康は駿府(静岡県静岡市)に本拠を定め、大御所政治を展開した。秀忠は江戸で、幕府の基礎作りに励んだのである。

監修・文/渡邊大門