「未亡人=性に旺盛」の偏見は江戸時代のもの⁉ 男の欲をあおる「後家」【江戸の性語辞典】

江戸時代の性語㊿

江戸時代の「性」に関する言葉は現代まで使われているものから意味が変化したもの、なくなってしまったものなど様々。今回紹介する言葉は現在ではあまり耳にしない性語を紹介する。

■後家(ごけ)

夫を亡くした妻、未亡人のことである。

だが江戸時代、性の観点からすると、後家は特異な位置を占めていた。

というのも、後家は男に飢えていて、性に貪欲、淫乱というのは、好色譚や春本・春画の世界ではいわば定番になっていたのだ。一種の約束事といってもよかった。

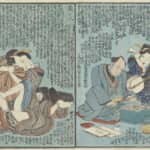

【図】後家の情交(『春色入船日記』歌川国盛二代、嘉永期、国際日本文化研究センター蔵)

(用例)

①春本『会度睦裸先』(春川五七)

後家がしみじみ述懐する。

もう、もう、したくって、したくって。世間では、あの後家がさせ殺したなんのと言うそうでござりますが、違いのないことゆえ腹も立たれません。

亭主は腎虚して死んだと、噂になっているようだ。しかし、後家は自分でもそれを認めている。

後家になったいま、男がほしくてならないようだ。

②春本『筑紫松藤柵』(歌川国芳、天保元年)

亭主の死後、孤閨を守っていた後家だが、ついに男に身を任せた。

後家はようよう目を開き、物をも言わず口を吸い……(中略)……力いっぱい抱きしめて、顔をつくづく打ちながめ、

「なぜ、こんなことをしたのだえ。せっかく忘れていたものを。憎らしいのう」

その後、後家は男との性に溺れる。

③春本『艶道文花選』(北尾重政)

夫に死なれた後、男との交渉はまったくなかった女。ある男となれそめ、性に溺れる。

「ああ、どうもならぬ。わたしゃ、なぜ、今まで後家立ったが、悔しいわいの」

と、すすり泣きの世迷言。

「後家立った」は、男を断っていたこと。それを後悔するほど、快楽に目覚めたのである。

④春本『千摩伊十紙』(歌川国盛二代、嘉永期)

娘の男出入りを叱っていた後家だが、秋之助という男に出会って体を許す。久しぶりの情交に、後家がしみじみ言う。

「娘のことは叱っても、こうしてみれば世の中に、これに越したことはない。後家を立てるも馬鹿らしい。これから秋さん、ちょいちょい来て、楽しませておくれなえ。しかし、こんな婆ぁだから、二度と振り向いて見も、なさるまいね。ああ、またいきます。久しぶりのせいか、どうもいき続けだよ」

上の図は、若い秋之助と情交する後家。髪型は切髪(きりかみ)といい、後家独特のものである。当時、髪型で後家とわかった。

「後家を立てる」は、男との性交渉を断つこと。

⑤春本『千摩伊十紙』(歌川国盛二代、嘉永期)

この家の主人(あるじ)、後家のお艶は呉竹(くれたけ)の四十(よそじ)を三つ四つ過したれど、まだみずみずと若木なる花にも増せし顔のつや、

四十二、三歳ながら、後家のお艶は色っぽかった。

[『歴史人』電子版]

歴史人 大人の歴史学び直しシリーズvol.4

永井義男著 「江戸の遊郭」

現代でも地名として残る吉原を中心に、江戸時代の性風俗を紹介。町のラブホテルとして機能した「出合茶屋」や、非合法の風俗として人気を集めた「岡場所」などを現代に換算した料金相場とともに解説する。