フェミニズム雑誌『青鞜』は炎上しまくっていた!

炎上とスキャンダルの歴史3

フェミニズムの先駆者・平塚らいてうによって創刊された『青鞜』。結婚すると「無能力者」になるしかない女性の現実に疑問の声をあげ、支持を集めた。しかし、不倫の喜びを描いた小説が問題視されて発禁処分をくらったり、花魁と遊んでバッシングをうけたりと、『青鞜』の歴史は「炎上の歴史」でもあった。

■「嫉妬」が炎上の火種となった

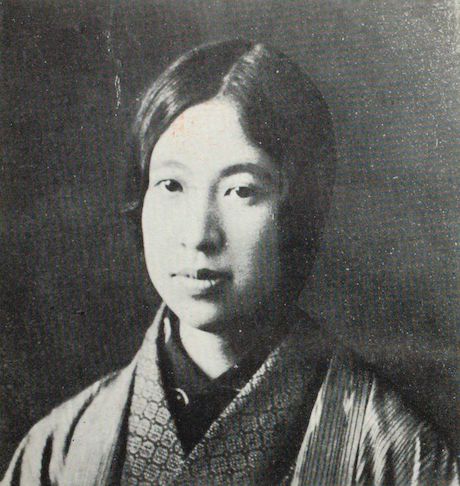

平塚らいてうの肖像(国立国会図書館)

「元始、女性は実に太陽であった。真正の人であった」。

明治44年(1911年)の8月下旬に創刊されたという、女性による、女性のための文芸雑誌『青鞜』創刊号冒頭に掲げられた平塚らいてうの文章は今なお有名です。

「青鞜」とは、当時、欧米のフェミニズム運動家の女性が好んで身にまとっていた青いストッキングを意味し、眼差しを世界に向けている雑誌であることを示していました。しかし、『青鞜』の歴史は、「炎上の歴史」と言い換えられるほど、スキャンダルに満ちたものになったのです。

炎上する人、もの、事件にはパターンがあります。たとえば、亡き妻との間に生まれた三人の子供の父親なのに、既婚者女性との熱愛の末、心中してしまった有島武郎の情死などは、明らかに当人に非が見られる事例です。しかし、こういった世間の義憤が沸騰する炎上とは別に、『青鞜』がらみの炎上のように、嫉妬が火種となってしまう炎上の場合、より厄介な気がします。

■「良妻賢母」が求められる風潮に異を唱えた平塚らいてう

「江戸時代よりも、男性による女性支配が強烈になった」といわれるのが明治の世です。しかし、恐れ知らずの平塚らいてうは、「女性と生まれたからには『良妻賢母』となるしか平穏無事には生きられない」という現実に疑問の声をあげたのでした。

当時の既婚女性は、民法上、生活の全てを夫の監督下に置かれる「無能力者」として扱われました。つまり、男性と同じ成人した人間であるにもかかわらず、半人前の権利しか与えられなかったのです。平塚らいてうの、「(明治以前の古い時代の女性こそ)真正の人であった」という言葉に込められた意味は深いのですね。

平塚の訴えを満載した文芸誌『青鞜』の創刊号は、1000部の初版を瞬く間に売り切りました。明治の伝説的ベストセラー小説として知られる夏目漱石の『吾輩は猫である』の初版~3刷までの合計部数でさえも4000部程度ですから、当時としてはかなりの売上だったことがわかります。成功にともない、様々な立場の日本全国の女性たちから購読希望、もしくは編集を受け持つ「青鞜社」への入社希望が相次ぐようになっていきます。

―しかし、大成功の影に潜んでいるのは常に羨望と嫉妬の眼差しであり、『青鞜』に注目が集まるほどに、それは監視といっても等しくなっていきました。

■若いメンバーの「不品行」が叩かれはじめる

『青鞜』創刊号1000部はすぐに売り切れました。しかし、第二号の準備中に「内容が不穏」という理由で警察から踏み込まれ、早くも発禁処分を受けています。掲載予定だった、既婚女性の不倫の愛の喜びを描いた小説の内容が当局に筒抜けで、問題視されていたからでした。

さらに、平塚という女性リーダーに恋い焦がれ、まともに本誌を読んだことさえないのに加わってしまった新メンバー・尾竹紅吉によって、『青鞜』はますます炎上していきます。

紅吉は一見、無邪気な愛されキャラでした。しかし彼女は、吉原の老舗・大文字楼で花魁と一晩を過ごしたことを自慢げに新聞記者にペラペラ語ってしまいました(実際は、「青鞜」のメンバーで花魁を囲み、座談会をやった程度のようですが)。

そして、「若い女性のくせに花魁と酒を飲んで遊んだ」ということが、明治後期の日本では一大事件として扱われます。世間は紅吉を「節操のない女」とみなし、批判する大義名分を手にしたとばかりに、『青鞜』に集う世間知らずなお嬢さま方の「不品行」を叩きに叩きまくったのです。

画像出典:国立国会図書館「近代日本人の肖像」 (https://www.ndl.go.jp/portrait/)