野外で客をとるそばには夫や情夫が… 劣悪な環境で春をひさいだ最下級の私娼「夜鷹」

大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第18回「歌麿よ、見徳は一炊夢」が放送された。北川豊章(演:加藤虎ノ介)なる絵師の作品を描いているのは、かつて行方不明になった唐丸ではないかと思い至った蔦重(演:横浜流星)は、豊章の長屋を訪ねる。そこで出会ったのは捨吉(演:染谷将太)だった。捨吉は一度は「自分は唐丸ではない」と突っぱねるが、蔦重の熱意と真摯な想いに応え、自分の壮絶な過去を語りだす。実母が「夜鷹」だったことから過酷な人生を送ってきたというのだ。今回は江戸の“立ちんぼ”だった夜鷹を取り上げる。

■宵闇に紛れてそば一杯の値段で客をとる

「夜鷹」とは、最下級の街娼のことをいう。幕府公認、江戸最上級の遊郭だった吉原は言うまでもなく、岡場所や宿場街の旅籠といった場所で性を売ることもできず、その日その日を生き抜くために仕方なく路上に立ち、近くに筵(むしろ)を敷くなどして通りがかりの男性に声をかけた。

粗末な小屋で客をとれればいい方で、なかには物陰で持参した筵などを使い身を隠して…ということもあったようだ。年齢は比較的高く、なかには梅毒に罹患して耳や鼻など外見にわかりやすく症状が出ている者も多かった。年齢や外見が客にわかりづらいよう、暗闇の中でできるだけ自分の姿が見えないようにしている者が多いのも、夜鷹の特徴といえる。

揚げ代はそば一杯くらいの破格の安さだった(大体16文~24文程度)。一概に比較することはできないが、吉原の大見世の遊女の揚げ代は夜鷹の300倍以上だったことを踏まえれば、いかに安かったかがわかるだろう。

貧しい家の娘、行き場を失った元遊女、生活に困窮する老婆……そんな女性たちが夜鷹になるケースは増え、『当世武野俗談』によると、江戸後期には約4000人もの夜鷹が存在したようだ。とくに本所吉田町(現在の墨田区石原あたり)には数多くの夜鷹が集まり、裏長屋でひっそり暮らしていたという。

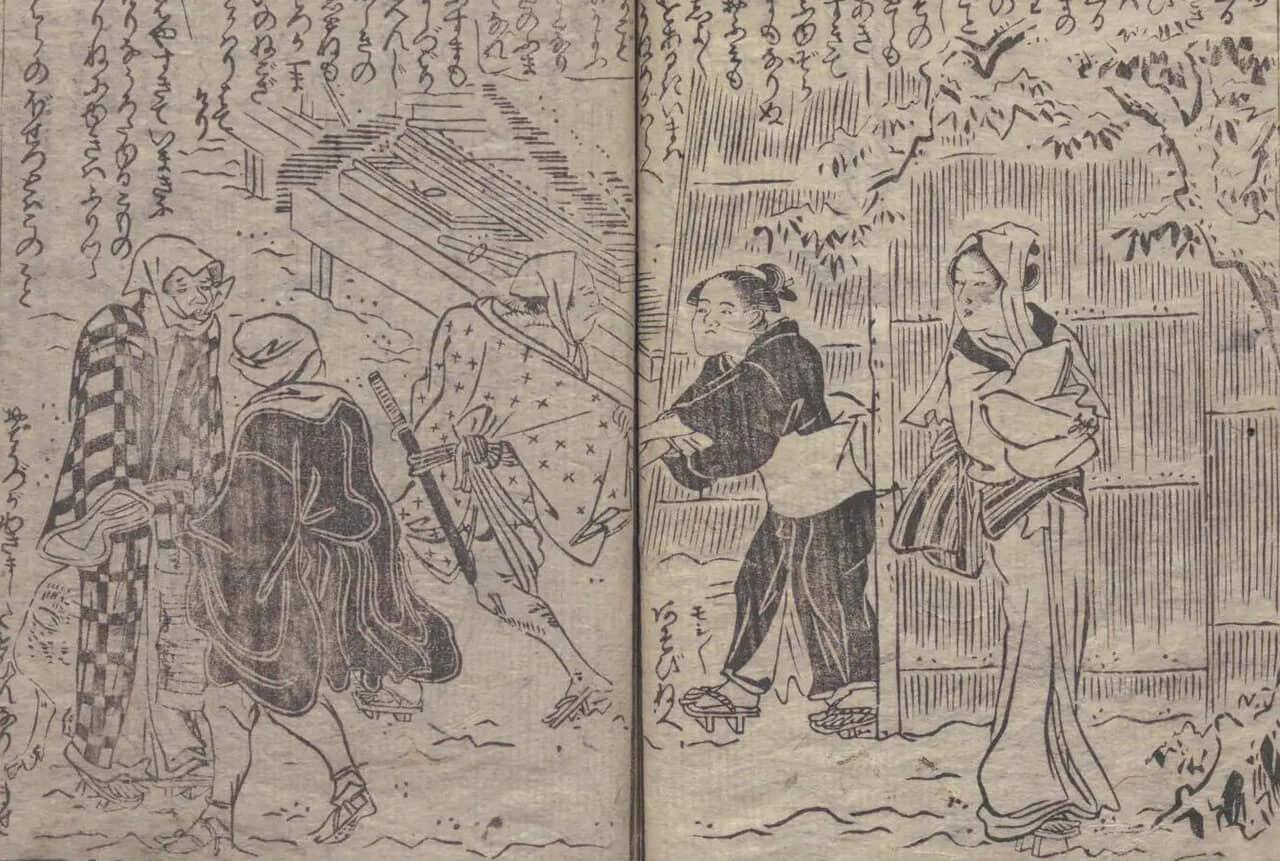

日が暮れる頃になると、夜鷹たちは筵を抱えて江戸の市中へと散らばっていき、そこで立って目ぼしい客がやってくると暗闇から声をかけた。なかには暴力をふるったり、揚げ代を踏み倒して去っていく“ハズレ客”もおり、そうした男から身を守るために牛(妓夫)という用心棒の役割を担う男がそばにいた。その字の通り、これはたいてい夜鷹の夫で、つまりは夫が妻に体を売らせてそれを近くで見ていたというのである。

幕府公認の吉原などとは異なり、夜鷹はあくまで非合法の売春だった。幕府は風紀の乱れや治安の悪化を恐れてたびたび夜鷹たちを取り締まろうとしたが、何せその数も多い上に安価な揚げ代で済ませたいという男たちの需要もあったために、なかなか徹底した取り締まりができなかった。結局、江戸の街から劣悪な環境で身を削ってその日を生きのびようとする夜鷹たちがいなくなることはなかったのである。

『かんなんの夢枕』(豊里舟著、天明3年)/国立国会図書館蔵