宇佐神宮が祀る八幡大神と女神たちの謎 日本神話と歴史のミステリー【おとなのプラチナ旅 in 九州】

阪急交通社の大人気企画「おとなのプラチナ旅」第7弾は九州のグルメ、大自然、そして歴史を満喫する超豪華プラン。ABCテレビ「おとなのプラチナ旅 in 九州~美食と湯けむり満喫ツアー~」で高橋ひとみさんと勝村政信さんが訪れたスポットに秘められた壮大な神話と歴史の物語をご紹介しよう。

■謎めく宇佐神宮の祭神・八幡大神とはいったい何者か?

伊勢神宮とともに二所宗廟といわれて崇敬されてきた宇佐神宮。そこに祀られてきた八幡大神とは、一般的には応神天皇の神霊とみなされることが多いようである。しかし、なぜそうみなされるようになったのかは謎。それ以前から祀られてきたと思われる三柱の女神も含め、とかく謎めくところなのだ。

さて、全国にいったい、いくつ神社があるのかご存知だろうか? 一般的には8万社あるいは10万社と表記されることが多いが、小さな祠まで含めれば、20万社近くあるのではないだろうか。その中で一番多いのが、今回ここで紹介する八幡神社である。その数、なんと4万社余りというから驚くばかりだ。その総本宮が、大分県宇佐市に鎮座する宇佐神宮(宇佐八幡宮)なのである。

創建は、社伝によれば、神亀2年(725)だとか。現在の社地である小椋山に一之御殿が造営されたのを始まりとみなすからだ。社殿に向かって右端の一之御殿に祀られているのが、八幡大神こと応神天皇の神霊。その8年後の天平5年(733)に二之御殿が造立されて、比売大神なる三柱の女神が祀られた。さらに弘仁14年(823)に、三之御殿を造立。ここに応神天皇の母である神功皇后を祀るなど、長い年月をかけて、現在のような形態となったようである。

宇佐神宮勅使門

しかし、その創建以前から、磐座信仰が元になっていたことも忘れてはならないだろう。その後、比売神信仰が持ち込まれたとみなされるようである。注目すべきは、『日本書紀』に記された「三柱の女神を葦原中国の宇佐嶋に降らせられた」の一文。ここに登場する「宇佐嶋」をどことみなすか明確ではないものの、宇佐神宮の南方にそびえる御許山とみなすのが自然というべきだろうか。山頂には、今も3つの巨石が鎮座。これを比売大神の顕現として祀り始めたのが宇佐神宮の前身で、比売大神信仰の始まりとも考えられそうだ。

では、この三柱の女神が、いったいどのような経緯で誕生したのかについて振り返ってみることにしたい。それは、伊邪那岐命が黄泉の国から逃げ延び、筑紫で禊をして、天照大神や素戔嗚尊らを生んだ、その後のことである。

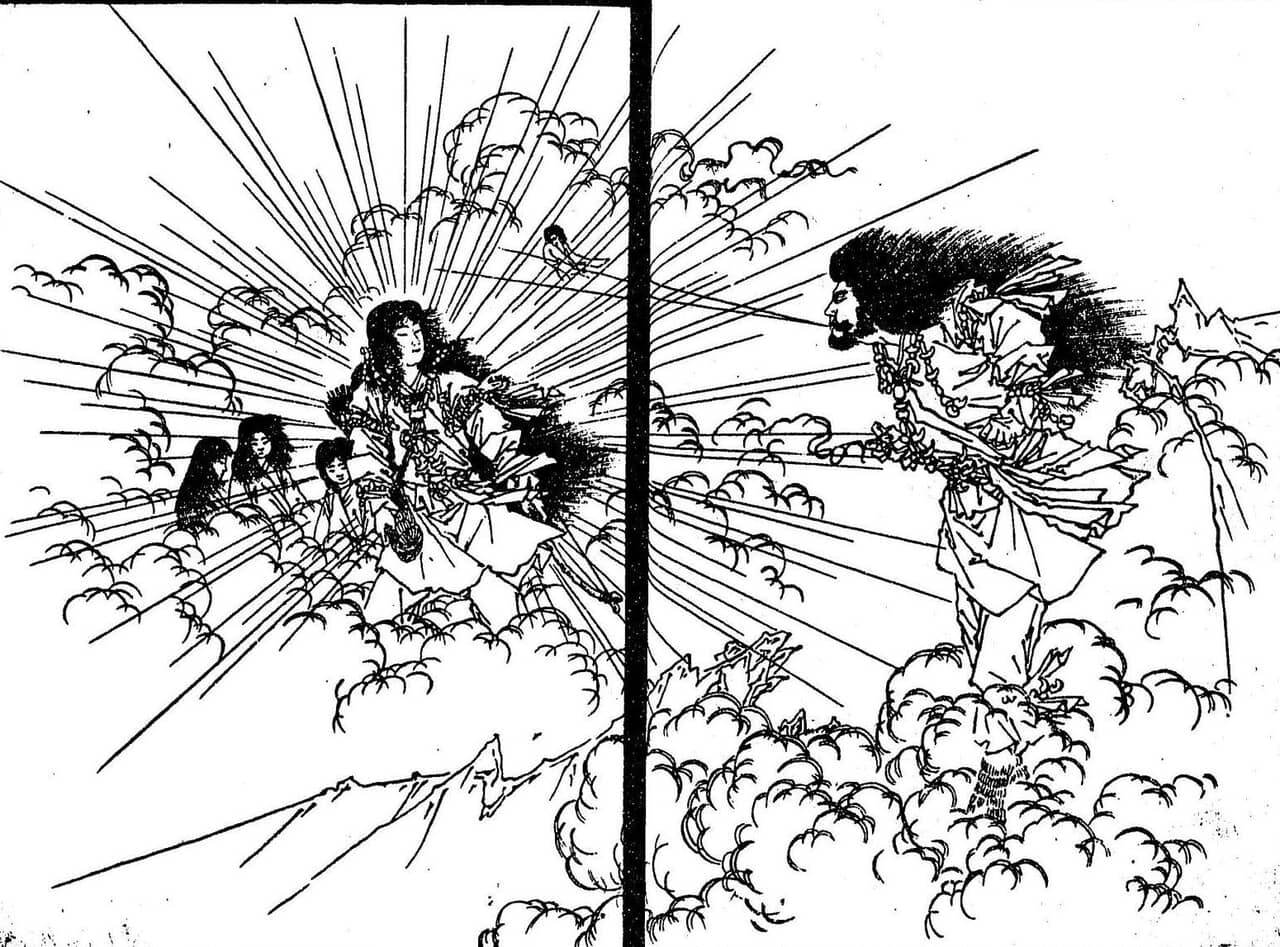

乱暴が過ぎて、父・伊邪那岐命から追放を命じられた素戔嗚尊が、姉である天照大神のもとへと別れの挨拶に出向いた時のことである。弟の荒々しい様相に危惧を抱いた姉が、二心は無いと弁明する弟に、こう問い詰めた。「異心の無いことをどうやって証明するのか」と。これに答えるかのように姉に提案したのが、誓約(うけい)をして子を生もうというものであった。「もしも私が生んだのが男だったら清い心であるとお思いください」と。この時、素戔嗚尊が噛んだ天照大神所用の勾玉などから男神が生まれているが、同時に、姉の天照大神が、素戔嗚尊が手にする十握の剣を借りて、天の真名井で濯いでからカリカリッ。噛み砕いて霧状になったものを吹き出して生まれたのが、田心姫(多紀理姫命)、湍津姫(多岐津姫命)、市杵嶋姫(市杵島姫命)の三柱の女神であった。

天照大神と素戔嗚尊は、誓約をしてそれぞれ子をなした。

小林永濯『鮮斎永濯画譜』初篇/国立国会図書館蔵

- 1

- 2

-150x150.jpg)

-150x150.png)