「テーブルマナーが悪いと、西洋人の侮りを受ける」 ボーイを唖然とさせた岩倉使節団の「食事作法」とは?

世界の中の日本人・海外の反応

スーツの着こなしや、11月に行われたAPEC首脳会議での振る舞いなどについて、たびたび「マナー違反」の批判を受けている石破茂首相。とくにSNSを騒がせたのがおにぎりを一口で飲み込む食事の様子などの食事のマナーで、「海外の要人との会食の際に恥をかくのでは」などの声も挙がっていた。今回は、テーブルマナーの歴史として、江戸〜明治期の要人が西洋のテーブルマナーをどのように学んだかについて見ていきたい。

■江戸時代の使節団は、西洋のマナーを守れたのか?

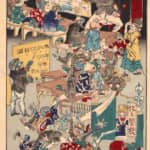

イメージ

江戸時代、「高家(こうけ)」という役職があった。将軍の使者として朝廷の儀式に参加すること、勅使の接待と饗応役に任じられた大名に礼儀作法を指南することなどを職務とした役職である。

高家は、吉良家のように足利将軍家の流れを汲む家や戦国大名の子孫など、名家の末流から選出された。宮廷の事情や有職故実に通じている点を買われての選出だが、西洋のテーブルマナーに関してはまったくの無知。

それでも幕末の遣欧米使節団が大恥をかいたという逸話を聞かないのは、正使・副使などオフィシャルな場に臨むメンバーの人選が適切だったからか、ビギナーまたは珍客として何事も多めに見られたか、はたまた不名誉なこととして意図的に記録から抹殺されたのか、本当のところはよくわからない。

■マナー講習は受けたものの…「ボーイ唖然」の光景

それに対して、テーブルマナーに関する明治政府の取り組みについては若干記録が見られる。明治4年(1871)、岩倉具視を正使とする遣欧米使節団がまもなく横浜港から出航という時期、「フランス新ホテル」で洋食を味わいがてら、フォークとナイフの使い方を中心とするマナー講習が行なわれた。

西洋人講師を手配したとの記録がないことから、同ホテルのスタッフか、イギリス留学経験のある伊藤博文、ジュネーブ留学経験のある大山巌あたりが講師役を務めたと考えられる。

だが、彼らは手本を見せることができても、教えるのは苦手だったかもしれない。団員たちはナイフとフォークの使い方もままならず、往路の船上、ボーイが唖然とするような光景が展開された。これを見て、司法省派遣の立場で随行していた元福岡藩士の平賀義質(密出国による留学経験あり)が大使の岩倉に対し、「テーブルマナーが悪いと西洋人の侮りを受ける」と建言している。

とはいえ、他の乗員乗客に講習を見られるのも恥ずかしいため、料理の食べ方、ナイフとフォークの使い方、菓子・果物の取り方など詳しく図解入りで書かせた「食事作法心得」なるものを作らせ、回覧板にして一同に見せる方式がとられた。

食事をとるのに箸しか使ったことのない者にとって、ナイフとフォークによる食事が第一関門であった様子が垣間見える。それに加え、スプーンを使ったスープの飲み方、音を立てない食べ方などを航海の間に習得したものと推測される。

■日本で西洋料理店がオープンしたのは江戸時代

ちなみに、日本で最初の西洋料理店がオープンしたのは文久3年(1863)のこと。場所は長崎、経営者はオランダ船に乗り込み修行を積んだ草野丈吉という人物で、店の名は「良林亭」。オランダ領事館で使用人として働くうち、見よう見まねで始めたのがきっかけという。

東京(江戸)でも、日本人の手になる最初の洋式ホテルとして築地ホテル館が慶応4年(1868)にオープン。本格的な西洋料理を食べることができたが、残念ながら翌年に起きた火災で焼失。

これに代わる料理店として、明治6年(1873)には築地精養軒がオープンする。フランスから腕のいい料理人を招聘したことから、以降は同店やその支店が日本における西洋料理の普及を牽引していく。

岩倉一行はここで講習を受けた記録がないから、前述の「フランス新ホテル」はおそらく横浜にあったホテルで、出航を間近に控えて不安が生じ、急遽、講習をすることにしたのだろう。