甲子園大会出場を目指した満州球児たちの受難 戦時下の苦境に負けずに夢の舞台へ!

日本の高校野球と甲子園大会の歴史no.5

今年も夏の甲子園大会が終わった。全国の高校球児が夢見る舞台、甲子園。実は、満州事変後に大日本帝国の統治下にあった満州にも甲子園大会出場を目指す球児たちがいた。今回は筆者の父親の貴重な体験談を交えながら、戦争の足音が近づくなか、当時の球児たちがどんな状況にあったのかを解説する。

■日本統治下の満州で野球が盛んになっていく

筆者の父親は元甲子園球児である。とは言っても昭和の戦争中のことだから、今の日本人に当時の状況を想像することは難しいだろう。幸い筆者は、子ども時代から日常的にその体験話を聞いていた上に、父が手記を残している。

日本人が満洲全域に住み着くようになったのは、昭和に入ってからだ。それより前、日本人社会の中心はもっと南の関東州や華北地域にあった。日露戦争後のポーツマス条約で、東清鉄道の南満洲支線と関東州の権益を得たからである。

その鉄道及び付属地経営のために設立されたのが、国策会社の南満洲鉄道だった。そして明治40年(1907年)、満鉄本社が東京から、関東州の中心地である大連に移ってきたのである。大連は満鉄社員や関係者のほか、一攫千金を夢見る日本人たちが集まって大いに賑わった。

当時、内地と呼ばれていた国でも見られない美しい街並みが広がり、モダンな市民生活が営まれたのである。野球はその象徴で、大正の半ばから満州事変が起こる頃まで、大連の社会人野球は日本全体でもトップクラスの実力を持っていた。

実際、満洲倶楽部は昭和2年(1927年)8月に開催された十二大都市(現在の都市対抗野球)第1回大会で、全大阪を破って優勝し、黒獅子が描かれた優勝旗を満洲にもたらしたのである。

そういう雰囲気の中で育った大陸球児が待ち望んだ第1回満洲地区予選は、大正10年(1921年)から始まった。参加したのは大連商業、南満工業、旅順中学の3校である。優勝したのは大連商業だった。

そして初出場でベスト4に入る奮闘ぶりを見せたのである。翌年も地区予選は前年と同じ3校が参加し、南満工業が代表になった。南満工業は、明治44年(1911年)に満鉄が設立した私立学校である。

大正最後の年には、大連商業が甲子園で決勝に進出する。大連商業は黄金時代を迎え、昭和9年(1934年)まで毎年のように甲子園大会に出場した。だがその翌年、自主的廃部という衝撃的な結末を迎える。理由は戦争だった。

昭和6年(1931年)に満洲事変が起きて以来、野球界に暗い影が忍び寄っていた。それが形になって現れたのが、大連商業の廃部だったのである。内地では野球への迫害が急速に強まり、自主的廃部が相次いでいた。国策である満洲の経営地は時流に敏感だった。

それでも野球を愛する人間はいて、中等学校野球は細々と続けられた。そして2年後の昭和12年(1932年)7月8日、天津商業野球部投手だった筆者の父、川西良主夫が満洲地区予選に向けて練習中のことである。

午前中の練習を終えて校舎に向かうと、何やら職員室が騒がしい。そこで教師に聞いてみると「昨夜、盧溝橋で中国軍と衝突したらしい」とのことだった。その時、父はどう思ったか。それが何と「地区予選は大丈夫だろうか」というものだったのである。

これが、泥沼と化す日中全面戦争の始まりだったことを思うと、父がノーテンキな野球少年だったことがわかる。何しろ「戦火は南に拡大していったから大丈夫だったんだ」と回顧していたぐらいだ。

そんな父の夢が実現する日がやってきた。翌昭和13年(1938年)、満洲代表として晴れて甲子園の土を踏むことになったのである。とはいえ実情を明かすと、拡大する戦火の影響で、ただでさえ少なかった参加校はたった2校に減少。この年に32校が参加していた朝鮮地区予選と比べて、満洲の苦境は明らかだった。

天津商業が満洲日日新聞社長から受け取った優勝杯には、取っ手がなかった。前年の優勝校である青島中学が保管していたが、中国兵によってもぎ取られてしまったからである。

そんな状況だったが、初めて日本の地を踏む天津商業野球部員たちは夢心地だった。天津商業は「全国出場校第一の広大無辺 新大陸代表」という触れ込みで、校旗を掲げ、将校に率いられて市内を一周した。そして大勢の生徒や保護者、朝日新聞関係者らに見送られ、塘沽(タンクー)から長者丸に乗って神戸港へ向かったのだった。

昭和13年は、国家総動員法が発令された年である。この年の甲子園大会は、前年に第一次上海事変が起きた日に合わせて、8月13日から始まった。

選手宣誓は静岡代表、掛川中学の村松主将が行った。「我らは時局の重大に鑑み、益々心身を鍛錬し、銃後学生の本分を尽くし、必ず国家の良材たらんことを期す」。

新聞記事も軍国調になっていた。「歴史燦たる大会旗のもと、一意体育報国の念に燃えつつ駒を進めた若武者たちは(中略)、まさに非常時日本少年の雄々しき戦いの姿なのだ」。なお、宣誓をした静岡代表、掛川中学の村松主将は昭和19(1934年)年8月、グァム島で戦没した。

天津商業の初戦相手は朝鮮代表の仁川商業で、3対2で惜敗した。参加32校の中から勝ち上がってきた朝鮮代表にかなわなかったのである。

そして翌年の昭和14年(1939年)。父は投手兼主将になっていた。日中戦争も2年目に入り、娯楽に対する風当たりは強まる一方だった。甲子園球場でも、スコアボードの両側に「心身鍛錬」「総力興亜」という文字が大きく書かれていた。全てはお国のためになった。

初戦の相手は強豪の関西学院である。だが地元の大阪朝日新聞北支版は「興亜の希望を双肩に担い、若人として大陸の第一線に立つ」気骨を強調し、開会式の入場行進では「さすが大陸代表、他を圧す見事な体格」という見出しをつけて、大観衆が体格の素晴らしさに驚いたと誇らしげに書いた。

しかし、試合は散々だった。何しろ川西投手が絶不調だったのである。その不調を見かねた監督が投手を交代させたが、その名前が「渡辺天津市」だったので観衆は大笑いしたそうだ。

父も名誉挽回とばかり8回に二安打を打ったが、22対8という歴史的大敗を喫してしまったのだ。それでも父は晩年まで「甲子園を目指し、出場して奮闘した日々こそ人生最良の時だった」と懐かしそうに回顧していた。

それはすなわち、その後の人生が意に任せないものだったということでもある。前向きにならずに思い出話ばかりしている父を、私は正直、残念な気持ちで見ていた。でも父の享年を超えた今、もう少し心情を思いやるべきだったと悔やんでいる。

甲子園大会出場のために燃やした情熱が、これからも球児たちにとって人生の糧となることを願う。

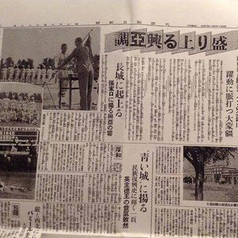

大阪朝日新聞北支版、昭和14年8月4日付朝刊の一面。左上の端にある写真の中で、満洲地区予選の優勝旗を受け取っているのが筆者の父・天津商業の川西主将だ。