東大寺の恒例行事「修二会」を解説! 長い歴史の中で一度も絶えなかった重要行事とは?

[入門]古墳と文献史学から読み解く!大王・豪族の古代史 #101

奈良には一部分を見物できる宗教行事がいくつもあります。東大寺二月堂で行われる「修二会(しゅにえ)もその一つでしょう。一般には「お水取り」と呼ばれていますが、本当はどんな行事なのでしょうか?

■1000年以上絶えず続けられてきた行事の全容

奈良東大寺、若草山のふもとに二月堂というお堂があります。懸造り(かけづくり)という形式の見上げるようなテラスのあるお堂です。ここでお水取りの行事が行われます。関西では「お水取りが終わると春が来る」といわれます。

二月堂には十一面観音菩薩が祀られていて、年に一度、この世の人間のあらゆる罪を練行衆(れんぎょうしゅう)と呼ばれる11人の僧侶が我々の代わりに懺悔(ざんげ)してくれるのです。この法会を「修二会(しゅにえ)」と呼びます。仏道の修行には命がけの厳しいものが多くありますが、この修二会もぎりぎりの体力を振り絞って行われます。

お香水の閼加井屋と二月堂

撮影:柏木宏之

天平勝宝四年(752)、大仏開眼の年に東大寺初代別当良弁(ろうべん)の高弟実忠が始めた法会で、どんなことがあっても続けられた「不退の行」として2024年は1273回目となります。ではどんな法会を二月堂で行っているのかをざっくり探ってみましょう。

修二会は正式には「十一面悔過(けか)法要」といって、旧暦の二月に行われた荒行です。お堂の名も二月堂、そして別称を「修二会」というのも「二月」を語源としています。

皆さんがご存じの巨大な松明の火の粉を激しく振りまく「お水取り」は実は修二会のクライマックスで、始まりは前の年の12月16日に修二会に参加する11人の練行衆発表からといえます。

大松明

撮影:柏木宏之

練行衆に選ばれるのは大変名誉なことですが、とても激しい荒行ですので練行衆は体力づくりをしなければなりません。

2月15日には初めて練行衆に選ばれた僧たちがまず別火坊(べっかぼう)という合宿所のような修行所に入り、修二会がいよいよ本格的になっていくのは、練行衆が勢ぞろいして2月20日に始まる「試別火(ころべっか)」からでしょう。東大寺戒壇院の庫裏を別火坊といって、ここに練行衆は泊まり込みをはじめます。「別火」というのは、練行衆が使う火を俗世間で使う火と区別して、行の精進をするための清い火を使う事からそういわれるのです。もちろん練行衆たちは厳しい制限の中で暮らします。

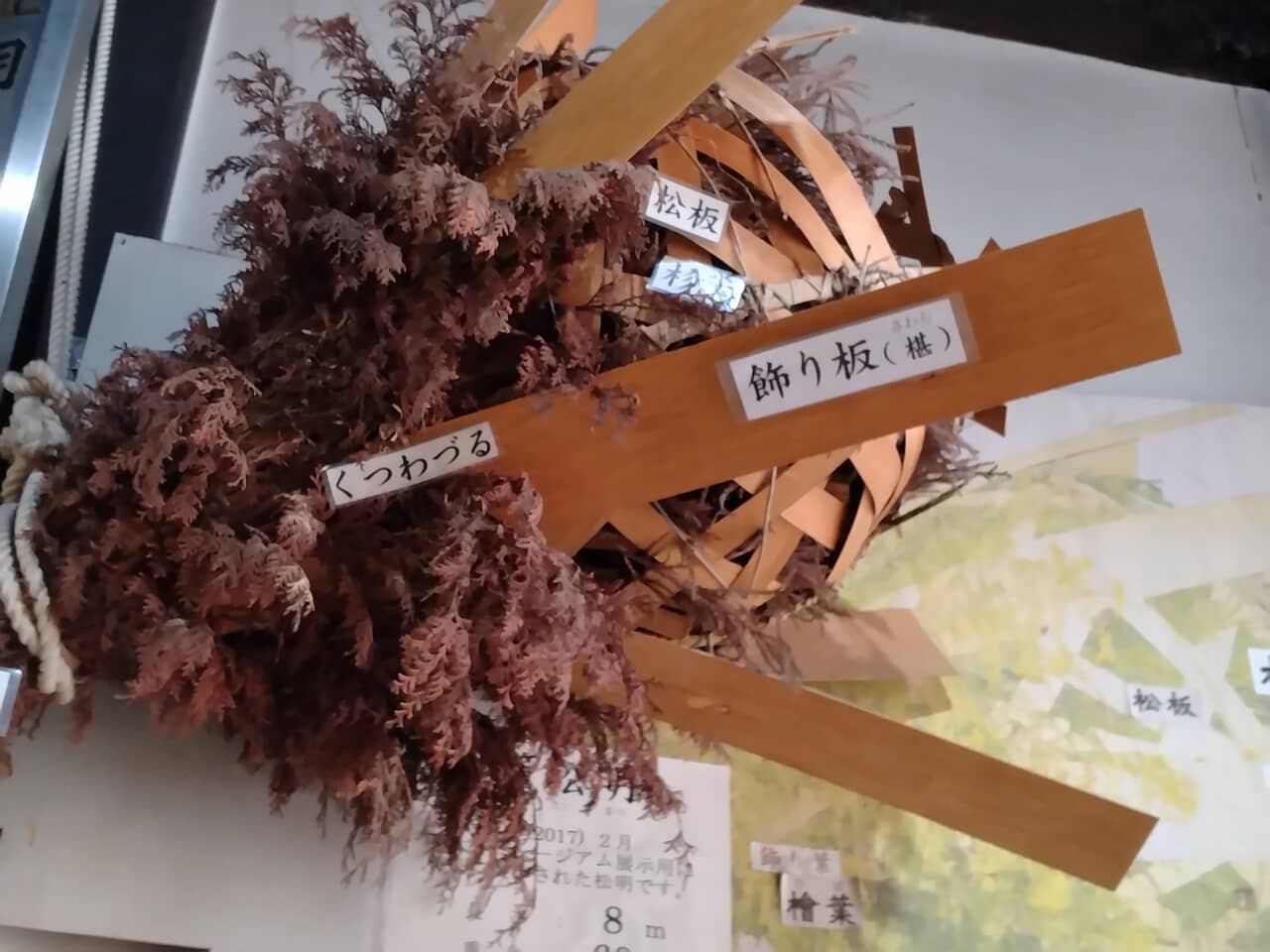

そして2月26日からを惣別火(そうべっか)といって、私語も厳禁、飲食の制限などさらに厳しい戒律のなかで本業に備えます。別火の間に僧侶は声明の稽古や造花や道具を作るなど、さまざまな準備も行います(今年はうるう年なので27日から)。そして3月1日から、本行が二月堂で始まります。

興味深い話があります。修二会開祖の実忠が観音菩薩に行を始めたいと申し出たときに、「仏の世界と人の世界では時間の流れが違うので無理である」と諭されます。仏の世界の一日は、人間世界の400年に相当するというのです。

しかし実忠は「ならば走ろう!」と決心して、お堂の中を休みなく走って祈る「走り」を考案します。ほかにも「達陀(だったん)という火の神と水の神に祈る火炎の舞う荒行や、「五体投地(ごたいとうち)」という修二会独特の膝を堂床に激しく打ちつける荒行も行います。けがをするだろうと心配になるほどの激しい打ち付け方で、大きな衝撃音とともに何度も何度も行うのです。こうして私たちに代わって、11人の練行衆たちが十一面観音菩薩に罪を懺悔してくれるのです。

いよいよ満行が近くなる3月12日深夜(13日1時ごろ)に閼加井屋(あかいや)にお供えの水を汲みに行きます。このお堂の中には若狭井という井戸があって、若狭から地中を流れる香水(こうずい)が湧き出ているといわれています。ただしその様子はおろか、お堂の内部は一切見ることが禁じられていますので、想像する以外にありません。松明は練行衆の足元を照らすあかりとして二月堂を照らしますが、この夜の松明が巨大な籠松明(かごたいまつ)で、二月堂から炎と火の粉を一段と盛大に振りまきます。

お水取りの大松明

撮影:柏木宏之

このお香水にも面白い伝説があって、開祖の実忠が全国の神々を招請したところ、福井県小浜市の土地神様の遠敷明神(おにゅうみょうじん)が魚を取っていて遅刻しました。それを詫びて、遠敷明神が東大寺に若狭の香水を湧かせたという話です。何とも愉快なお話ですね。

私たちは二月堂で振りまかれる大松明の炎と火の粉を見物して季節の移り変わりを感じるだけですが、1273回途切れずに続いている修二会は、国家のために、私たちのために罪を懺悔してくれる、とてもハードでありがたい法会なのですね。