江戸史上最大の復讐劇・忠臣蔵よりも古い仇討ち事件「浄瑠璃坂の仇討」とは‼【大江戸かわら版】

大江戸かわら版【第9回】

江戸時代には、現在の新聞と同様に世の中の出来事を伝える「かわら版」があった。ニュース報道ともいえるものだが、一般民衆はこのかわら版で、様々な出来事・事件を知った。徳川家康が江戸を開いて以来の「かわら版」的な出来事・事件を取り上げた。第9回は忠臣蔵よりも古い仇討(あだう)ち事件「浄瑠璃坂の仇討(じょうるりざかのあだうち)」について。

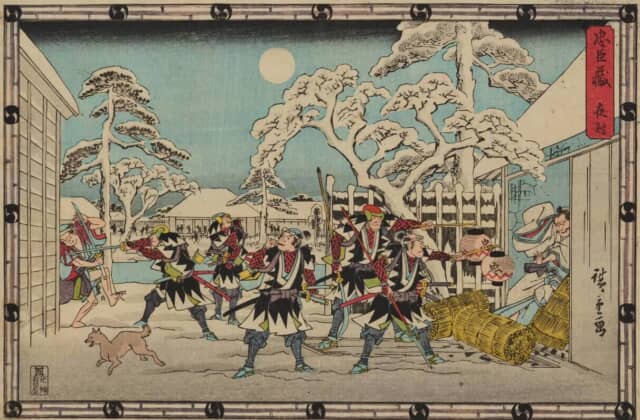

元禄15年(1702)12月14日の赤穂藩浪人による吉良邸討入りは、浮世絵にも数多く描かれる。歌舞伎の演目としても、人気の題材であった。

『忠臣藏・夜討』歌川広重

東京国立博物館蔵、出典/Colbase

江戸時代の敵討(かたきう)ちといえば、「元禄義挙」といわれる播州・赤穂浪士(あこうろうし)による「忠臣蔵」が代表的であるが、意外にたくさんあったことが分かっている。江戸時代を通して全国で行われた仇討ちは130件にも上り、江戸だけでも30件はあった。仇を討つまでに18年も21年も歳月を要したものや、逆に返り討ちに遭った仇討ちもあった。中でもかわら版のネタになり、江戸っ子を喜ばせた仇討ちが「忠臣蔵」の67年前に行われたのが「浄瑠璃坂の仇討ち」であった。

江戸・市ヶ谷に浄瑠璃坂はある。佐土原町1丁目と2丁目の間の坂で、昔この坂の上であやつり浄瑠璃の見世物小屋が掛けられていたので、この名前があるという。

仇討ちは、寛文12年2月3日、この坂の上で起きた。仇討ちを恐れる側は、60人という人数で守り、討っ手の側は40人が武装して屋敷を襲った。その規模といい、襲撃のやり方といい、67年後に赤穂浪士のリーダー・大石内蔵助(おおいしくらのすけ)が、参考にしたといわれるほどの仇討ちであった。

事の起こりは、仇討ちから4年を遡る寛文8年3月2日、下野・宇都宮(栃木県宇都宮市)にある興禅寺での出来事だった。藩主・奥平忠昌(おくだいらただまさ)が2月に亡くなり、藩を挙げての葬儀の当日である。

病気であった老臣・奥平内蔵允は、嫡子・源八を名代として出席させた。兼ねてから仲が悪かった家老・奥平隼人は内蔵允の欠席を「学問が過ぎての病気か」とあざ笑った。それを息子から聞いた内蔵允は重病をおして葬儀に参列したが、再び隼人からあざけりを受けた。我慢ならず内蔵允は抜き打ちに隼人に斬り掛かった。2人は役人によって取り押さえられたが、隼人の弟・主馬允は、身動きできない内蔵允に斬り掛かり深手を負わせた。内蔵允は怒りと悔しさの末、その夜のうちに自刃して果てた。

次の藩主・奥平昌能(まさよし)は、直後に山形に転封となった際に両家を召し放ち処分とした。隼人とその父親・大学は一族親戚を募って江戸に出て、浄瑠璃坂に住まいを求めた。これに対して源八は、母方の叔父・夏目外記や従弟・奥平伝蔵らと共に下野・黒羽に移って、仇と狙う奥平隼人らの動静を窺(うかが)っていた。

両者ともに相手の動静を探る。源八らは策を弄した。それは「仲間割れしたので、敵討ちどころではなくなった」という噂を流したのだ。狙われている隼人らは、この報にやや安堵した。それが、源八側の狙い目であった。相手がこのニセ情報に引っ掛かって隙を見せたなら、その時が勝負、と決めたのだった。

源八ら40人は、2月1日に下野羽黒を出立し、夜通し歩き続けて2日の夜半に浅草に着いた。腹は減っているし、疲れてもいるが、相手が安堵しきっている今こそ、とばかりに40人は浄瑠璃坂に向かった。隼人側も、名の知れた剣客や浪人者を大勢集めて総勢60人が屋敷内を固めている。この時、源八17歳、夏目外記と奥平伝蔵は26歳。対する奥平隼人は38歳であった。源八ら40人は、白い着物の背中に○に一の字を書いて味方の印として、3日午前5時に屋敷に着いた。ここで「火事だ!」と大声で騒ぎ、門番が慌てて扉を開けると、そこに討ち入った。

寝込みを襲われた隼人側は劣勢であり、結果として隼人と父・大学、弟・九兵衛が首を取られ、13人が斬り伏せられた。源八側は、8人が討ち死に、4人が重傷を負った。源八はらはその夜のうちに、老中・井伊直澄(いいなおすみ)屋敷に自首。後に大島に流罪となったが、数年後に許されて江戸に戻り、全員他家に奉公することになったという。