めちゃくちゃ性欲が強かった俳人・小林一茶 「やさしい俳句と違いすぎる素顔」とは

炎上とスキャンダルの歴史

「雀の子 そこのけそこのけ お馬が通る」などやさしい俳句で有名な小林一茶。しかし彼の素顔は、「遺産相続でモメて財産を強引にぶん取る」「生理中の妻に一晩5回の性行為を強いる」など、ひどいものだった。

■句づくりと子づくりしかしない亭主関白

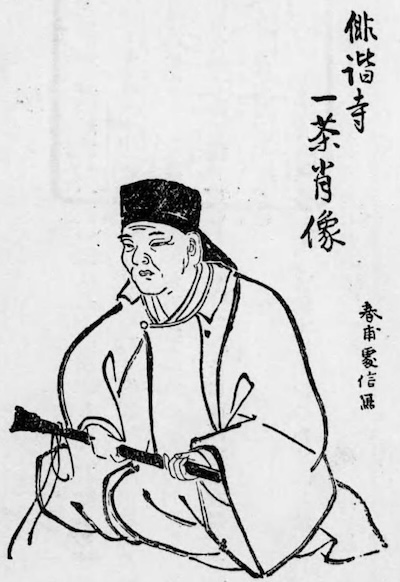

勝峯晋風「一茶発句集」より

男女平等の原則がもっとも適用されないのは、今も昔も結婚生活ではないでしょうか。一昔前までは女性にとって婚家に嫁ぐことは、企業に就職するにも等しく、そこがブラック企業ならぬブラック家庭であった場合、なかなかな苦労を強いられることになったのです。

江戸時代後期、信濃(現在の長野県)で暮らすようになった俳人・小林一茶の妻たちも、ひとしく苦労を重ねました。一茶は、やさしい句風とはまったく異なる人物だったのです。

一茶は十代のころから江戸に出て、故郷・信濃にはまったく戻りませんでしたが、父親が危篤になったとたんに取り入り、親類と争って財産と土地の半分~3分の1を強引に手に入れました。

生活の安定を手に入れた一茶は、数え年52歳のときに、24歳年下の菊という女性を妻に迎えます。しかし、一茶は菊に家事も農作もすべてまかせて、自分は句作りと子作り以外に何もしようとしませんでした。

当時の52歳といえば、現在の年齢感覚では60代後半程度でしょうか。一茶は自分が父親から受け継いだ財産と土地をわが子に継がせたくてたまらず、菊のことをまるで子を産む機械のように扱いつづけたのです。

それでも、文化13年(1816年)の正月、一茶はこんな句を作りました。

「こんな身も 拾ふ神ありて 花の春」。

本当にその通りというしかありませんが、妻の菊は妊娠中で、4月に子供が生まれる予定だったのです。

菊は4月14日に第一子・千太郎を出産します。ところが、5月11日、生まれたばかりの息子は亡くなってしまいました。

■性病にかかり、弟子に言い訳

結婚した時点で、歯はすべて抜けて、言葉は不明瞭だった一茶の体調も加速度的に悪化していきます。秋頃には、全身に当時の言葉で「ひぜん」――酷いかゆみを伴う皮膚病が一茶に出ました。

「ひぜん」で苦しんでいる時には、本人も梅毒を疑い、しかし弟子には「吉田町(夜鷹と呼ばれる、最下層の娼婦が集まる街)には行っていない」と、不自然な言い訳の手紙を送っています。

結婚後の日記の記述からは、よその女とは関係していないようですが、怪しい病気を抱えた客を好んで取る娼婦などいないでしょうからね……。変な言い訳をしているあたり、よほど思い当たるフシがあったと考えるほうが自然かもしれません。

■一晩に5回、生理中でも何度も…

翌年(=文化14年)になると、次の子ほしさでしょうか、一茶は夜昼関係なく、一日に何度も菊に「交合」を強いるようになっています。衝撃的なのは、同年8月8日の日記に出てくる「夜五交合」の文字です。

しかも、これは菊の「月水(=生理)」が始まった3日目の晩の話です。同年10月2日も「夜三交」、同5日「(昼間から)三交」……当時では老人とされる年齢の男とは思えないハイペースでの「交合」を重ねてきます。

しかし、せっかく菊が新しい命を授かっても、梅毒が伝染してしまうためか、一茶の子は次々に死んでいってしまいます。やがて妻の菊も病にかかり、命を落としてしまいました。

画像…勝峯晋風 編『一茶発句集』,古今書院,大正15. 国立国会図書館デジタルコレクション

-150x150.jpg)