八王子城下の歴史を巡る旅 後北条氏・武田氏・徳川氏の運命が絡み合う街の魅力とは

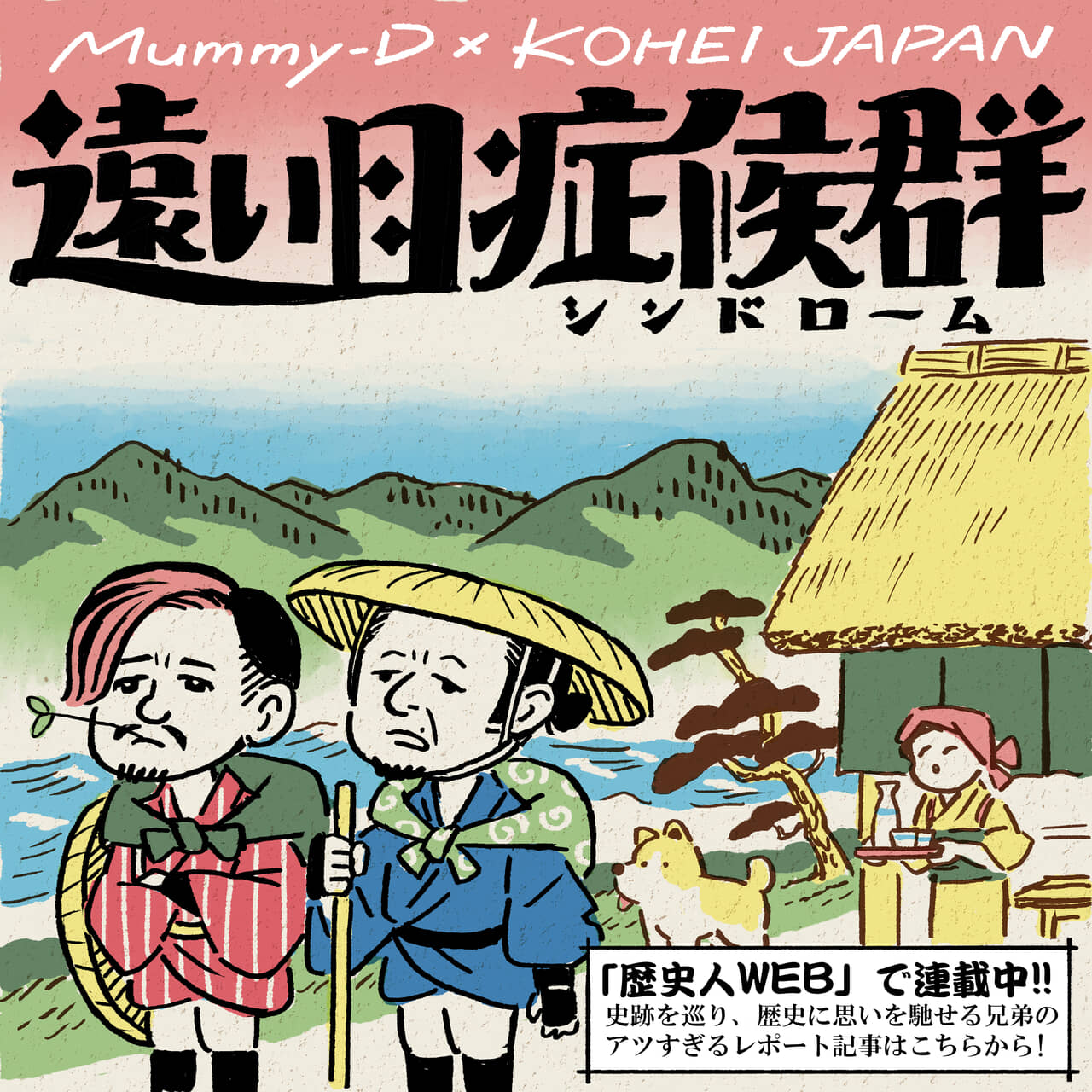

Mummy-D&KOHEI JAPANの遠い目症候群#03

<Mummy-D&KOHEI JAPANの今日も遠い目で一献!>

歴史を肴に、美味しいお酒とお料理を堪能しながらゆるゆる語らうコーナー。

今回は古民家の風情ある佇まいがほっと心を落ち着かせてくれる「中町食堂」さんにお邪魔しました!

執筆/織江賢治

■山城攻めの後の酒はうまい! 今日も「遠い目で一献」スタートです

山城歩きの疲労感も吹き飛ぶ酒の美味さ!乾杯!

Mummy-D(以下D):それでは1日お疲れ様でしたぁ~‼

KOHEI JAPAN(以下コ):お疲れ様でしたあぁぁぁ……!プハァ、ついに来たね、八王子城。名前はもちろん知ってたけれど、本格的な山城自体も初めてで。「山が城」という当たり前のことが実感できた1日でした。

D:山城全然見たことなかったの?

コ:ないよ。だってこの辺でほかにあるの?

D:関東にはこんな規模がデカいのはそうそうないけど、そこら中にあるっちゃある。近くの滝山城もそうだし2月に行った石垣山城もそうだし、神奈川だとほかに小机城とか。小机城は真ん中に第三京浜が通っちゃって、もろに東西にぶった切られてるの。

コ:それは色々な意味で見てみたい(笑)。

D:じゃあ高低差の大きい本格的な山城は初だ。いやぁ、ねぇ? 歴史人が山城特集やってたからさ、ほら、ここ見てよ。表紙に「Mummy-D」って書いてある。これがマジで嬉しくてさ。でも山城って舐めてかかると大変だというのは、改めて……ね。

コ:本丸まで、何分だっけ? 往復で1時間20分くらい?

D:一般の人は片道40分歩くくらい大したことないと思うだろうけど、ガチ山城の40分は並みじゃないから。登り始めて10分くらいでスタッフの1人が泣き言を言い始めて、「僕はここで待ってるんで先行ってくださいぃぃぃぃ」って!

コ:いたね、1人。もうぜぇぜぇ言ってたよね。

D:よくゾンビ映画で最初に死ぬ人みたいだった。1人だけ遅れて「オレのことは気にしないでくれ」って言ってたクセに、後になってゾンビになった状態で襲ってくるパターン。で、一瞬だけ我に返って「オレから逃げろ!」っていう感じの(笑)。

コ:でもさ、当時の人たちはあんなに整備された道じゃないはずだし、石もゴロゴロしてて、そこを草履や草鞋でガシガシ登ってったんだから。しかも合戦の時は甲冑着てガシャガシャ音鳴らして。当時の人たちのタフさが身にしみて分かった。

D:山城は最低でも靴はちゃんとしないとダメだね。

コ:おれ、超白いテニスシューズで来ちゃって……足首取られまくりだった。

D:あはははは。お城巡りをやっていると分かってくるんだけど、オレは今回ブーツにしたのよ。足首まで守ってくれてドカドカ歩けるからさ。でもやっぱり登山靴がベストだね。

コ:そんな大変な思いしてまで本丸まで行ったのにだよ? 「やったー!」って景色が開けるかと思ったら、全然森の中で鬱蒼としてて、達成感が半減したよ……。

D:山城あるある(笑)。狭い本丸に祠がひとつっていうね。八王子城は生活空間である居館が麓にあって、天守は攻められた時に詰める緊急避難場所みたいなもんだから。だからあれだけ高くて険しいところにある。本丸の眺めが良かったら、攻略しやすくなっちゃうし。

コ:ただ本丸の手前にね、すごい開けて景色が見える場所があって、あれは良かった。8~9合目くらいかな?

D:あそこはすごかったな。八王子一帯が見えるのは当たり前だけど、新宿副都心も見えたしさ。横浜も見えてるし、筑波山もうっすら見えた。「これが北条の領地だった!」っていうのがバッチリ分かる。これはぜひ皆さんにも生で見ていただきたいよね。

コ:そうそう、だから登ってよかったよ。御主殿は比較的楽に行けちゃうけど、あの景色も壮観だった。

D:そういや御主殿にアサギマダラがたくさん飛んでたじゃん? あの蝶、北は山形の蔵王辺りから南は西表島や台湾まで何千キロも飛ぶ「渡り蝶」なのよ。八王子城は激戦が繰り広げられて生々しい話が伝わる城だけど、アサギマダラがすごいたくさんヒラヒラしてて、オレはウェルカムな感じがしたよ。

(※アサギマダラは高尾山などでも春~秋に見られるそうです)

コ:そうなの? おれはちょっと薄気味悪かった(笑)。

D:八王子城の話はこれくらいにして。次に行ったのは千人同心の碑。それについては町割りを含めてコーヘイはどう思った?

コ:千人同心は知らなかったよ。武田の遺臣を家康が吸収したんだよね? それで甲州街道、八王子の要衝の守りにした。それが、だんだん人数も増えてって1000人規模になって、家康の時代には大坂の陣にも参戦してるんでしょ? すごくドラマティックに感じたわ。

D:家康は信玄とバチバチやって、三方ヶ原の戦いではコテンパンにやられて。でも信玄を意外とリスペクトしてんだよね。だから武田家の家臣を大事にしようとしたわけ。要するに彼らの再就職を世話したってことなんだけど、そのちょうど地理的接点が八王子。しかも信玄の娘である松姫も八王子で手厚く庇護されてたからさ、同心連中からしたら「お姫様ァ、よくぞ御無事でェ!」って感じだよ。みんな泣いただろうね(遠い目)

コ:そういう強い絆が松姫と千人同心の間にあった。ますますドラマティックだよね。

D:ね。町名にも「千人町」って名残が伺えて。みんなで人ん家と人ん家の間を入っていって「この横町が…」ってやってて傍から見れば不審者だけど(笑)。

コ:そういえば甲州街道の道標(追分の道標)も味があったなぁ。甲州街道は新宿に近づくにしたがって、普通の道になっちゃうんだけど、この辺は風情があって、昔からやってるお店とかまだ現存していたりして。

D:〇〇屋とか〇〇洋品店とかさ、もう絶対旧街道沿いにしかなさそうなお店があって。店自体は新しくなっていても屋号の書かれた看板は昔のままだったり。そういうのを見てるだけでも楽しかった。

コ:フォントの使い方もならでは感があったしね。当時が偲ばれるよ(遠い目)

D:ということで、最後に締めに入るけど、コーヘイは★いくつだった?

コ:おれは今日は山城の魅力に気づいたということで、★4です。山城は良かった! 八王子という町は昔から知ってるけど、こんなところにこんなすごい城があるという驚きがあったよ。もっと勉強していきたいと思う。

D:お、高いじゃん! オレも★4かな。八王子面白いよ。徳川の街なんだけど、歴史が重層的になってるからある場所では武田の家紋があったり、その一方で八王子城は北条のミツウロコを垣根で象ったりしててさ、こういう町はなかなかないかも。松姫も大河に出来そうなくらいドラマティックだし、商売の町として甲州街道をもっと掘り下げてもも面白いし、興味が尽きないよね。

コ:楽しかった。御殿峠古道や滝山城もまだ見てないし、また来たいよね。

D:さて次回は……来年になるのかな? 場所はまだ決まっていないけど、引き続き『MUMMY-D × KOHEI JAPANの遠い目シンドローム』、よろしくお願いします!

コ:みなさん良いお年を!