犬たちを死に追いやったのは誰だったのか? 戦時下の残酷すぎる犬事情と癒えぬ傷

日本人と愛犬の歴史 #12

古来、日本人と犬は共に生き続けてきた。その共生の形が崩壊し、多くの犬が死に追いやられた時代がある。第二次世界大戦中、数えきれないほどの犬が人間の都合で供出され、理不尽に命を奪われた。その背景には、一体どんな事情があったのだろうか? 今こそ、平和の尊さと共生のあり方について見つめ直すべく、まずはその歴史を紐解きたい。

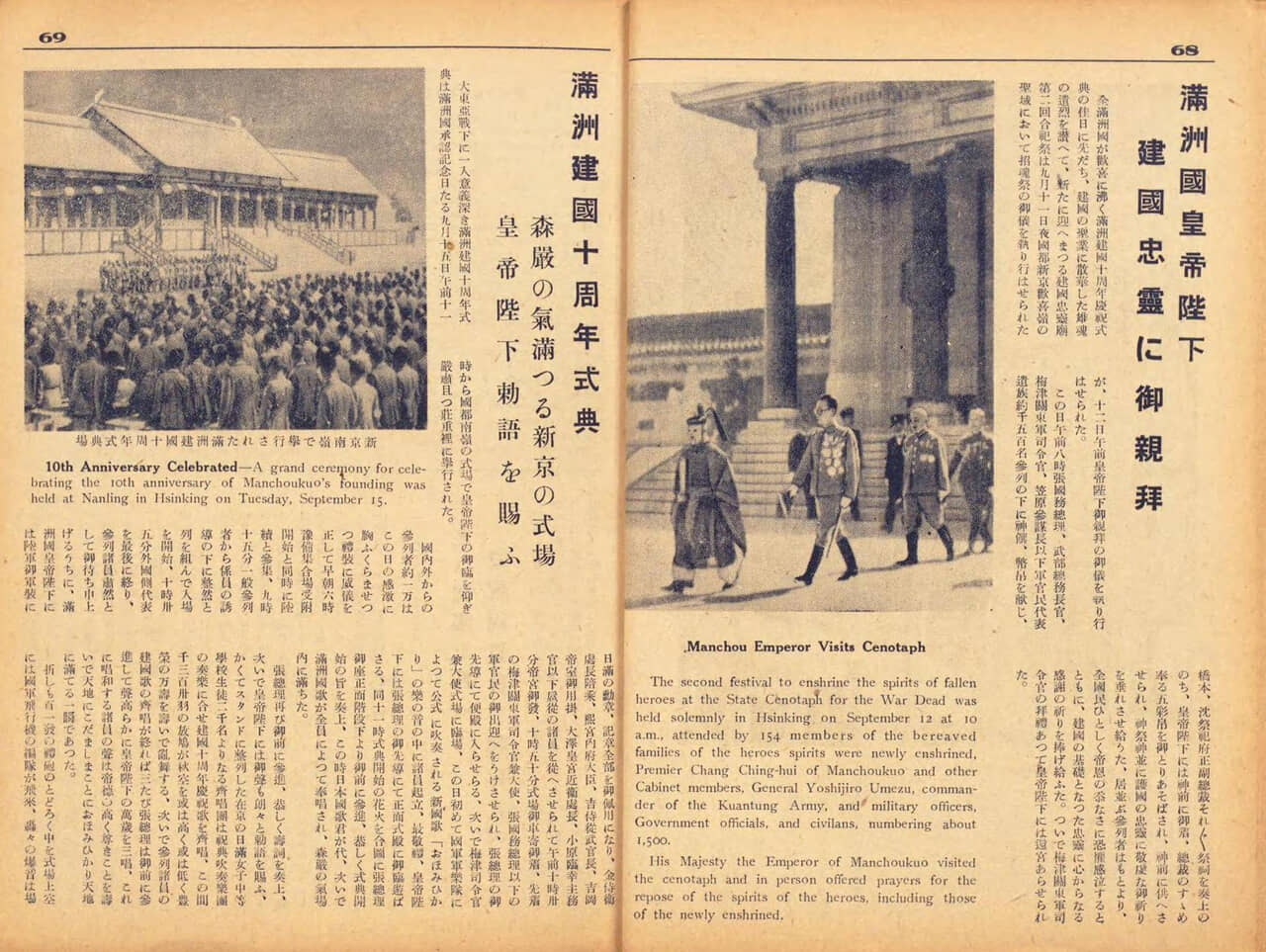

昭和7年の満洲国建国から10周年を迎える記念式典の様子を伝える記事。満州事変以降、日中関係は悪化の一途をたどり、盧溝橋事件に端を発する日中戦争へと突入した。

『大東亜戦争記録画報 後篇』(1943年,英文大阪毎日学習号編輯局編)/国立国会図書館蔵

■人間と犬の絆を引き裂いた戦争

日本の犬は、縄文時代から人間と共に暮らしてきた。番犬や狩猟犬だったと思われてきたが、2023年9月、愛知県田原市の伊川津貝塚(いかわづかいづか)から、犬の墓に添えられた貝殻製のアクセサリーが見つかった。愛玩犬として可愛がる人間もいたのではないだろうか。

そんな縄文犬に弥生犬が混入し、明治維新により洋犬も流入してきて、昭和初期には多様な犬が人間と共に暮らしていた。しかし、昭和10年代の半ば、日本の犬に史上最大の危機が迫ってきた。戦争である。始まりは日中戦争2年目の昭和13年(1938)、近衛政権下で国家総動員法が成立したことである。

日本は、前年に起きた盧溝橋(ろこうきょう)事件の収束に失敗。日中全面戦争が始まり、やがて戦線は膠着(こうちゃく)した。満州開拓を目的とした青少年義勇軍の募集も始まり、大陸への進出が加速していく。一方で、無理な戦線拡大により物資が不足し始め、国家総動員体制下で生活必需品が配給制になったのである。

なかでも犬たちを直撃したのが「節米運動」だ。当時、犬は人間の残飯をもらっていたので、これは死活問題になった。何より周囲の目が厳しくなったのである。「人間でさえ米が充分に食べられないのに、犬ごときに米を食べさせるとは何事か」と。

翌昭和14年(1939)には、燃料不足から木炭バスが走り出す。国民徴用令も公布された。そして翌昭和15年(1940)、犬にとって決定的となる出来事が起こる。

2月13日、第75回帝国議会の衆議院予算委員会において、北昤吉議員が驚くべき発言をしたのである。この日、北議員は畑陸軍大臣に対し、まず「非常時には統制を強化しなければいけないと言いつつ、閣僚たちは実際には何もしていない」(趣意)と批判した。そして「軍用犬以外の犬猫を全部殺してしまう。そうすれは皮は出る。飼料はうんと助かります。そこまでやらなければ、統制は強化にならぬと思う。陸軍大臣のお考えを承りたい」と迫ったのである。ちなみに北議員は、二・二六事件に連座して処刑された北一輝の実弟である。

北議員の質問は人々を驚かせた。畑軍大臣でさえ、「犬を全部殺して愛犬家の楽しみを奪ったが良いか悪いかにつきましては、なお折角検討いたしたいと思います」と、受け流した。

愛犬家で知られた荒木陸軍大将も、帝国軍用犬協会の機関紙『軍用犬』に掲載された座談会で、「了見が狭い」と苦言を呈した。この時点では陸軍さえ驚く極論だったのである。それが、あっという間に国策のようになっていったのだ。ちょうど今、NHKで放送中の朝ドラ『ブギウギ』が、この時代を描いている。

翌昭和16年(1945)、日本は取り返しがつかない決断をした。対英米戦、つまり太平洋戦争に突入したのである。すでに物資が欠乏し、前年に「ぜいたくは敵だ」という標語が登場していた。両国の国力差は歴然で、誰も勝てるとは思っていなかった。何しろ地力も技術力も違う。当時、アメリカの国民総生産は日本の12倍だったのである。しかしなぜか、日本はそういう決断をした。

案の定、戦局はすぐに暗転する。あらゆる物資が足りなくなるなか、贅沢の象徴として犬に敵意が向けられるようになった。そこから犬猫献納運動、犬の供出が始まる。毛皮などにして戦争の役に立てるため、自主的に警察に出向いて引き渡すのである。

しかし太平洋戦争後期には、出征による人不足や機材の欠乏によって、どの産業も崩壊しており、皮革の製作も不可能だった。毛皮として使われた形跡もない。警察署の裏に遺体が山積みになって放置されていたという目撃証言が、いくつも残されている。

結局、「犬など飼っている場合ではない」という、戦争遂行への覚悟を促す象徴的行為として行われたと言えよう。始まりの時期は地域によってばらばらで、早いところでは、開戦後間もない頃から始まっていたようだ。その動きは草の根軍国主義に支えられ、燎原(りょうげん)の火のように広まっていった。

当初は国の施策ではなく、国民運動として下から盛り上がっていったのである。当時、兵役を終えた一般人の組織である在郷軍人会が強い力を持ち、草の根軍国主義を支えていた。彼らが「お国のために!」と主張すると、誰もそれに反対できない。

それを後押ししたのが、地域を小単位で組織した隣組である。配給も隣組を通じて行われ、同調圧力の推進装置となった。「犬を飼うのは贅沢」「戦争に協力しない非国民」という空気は、隣組の水も漏らさぬ監視によって成り立ったのである。別に法的根拠があるわけではないが、同調圧力には逆らえない。最後まで抵抗したのはほんの一握りで、多くは泣く泣く犬を連れていったのである。

犬の供出も他の事案と同様、資料の多くが敗戦間際に焼却されており、全体像を把握するのは難しい。しかし、断片的ではあるが体験が残されているため、後世の我らもその一端を知ることができる。

ヤマザキ動物看護短期大学教授(当時)で、日本におけるトリマーの草分け的存在である福山英也は、家に教師が来て「戦争をどう思ってるいるのか!」と詰問された体験を語っている(2006年8月15日付東京新聞)。父親は、何年もかけて集めた犬関連の写真や雑誌を全て庭で燃やし、福山はそれを見て泣いたという。

『犬やねこが消えた―戦争で命をうばわれた動物たちの物語』(井上こみち著)には、かつて柴犬を供出した女性と、いい仕事があると誘われて行ってみたら、供出された犬を撲殺する仕事だったという男性の、辛い体験が収められている。その心の傷はいまだに癒えないそうだ。

戦争末期の昭和19年(1944)12月、国は事態を追認する形で供出を公式に認めた。どうしても供出できず、山に捨てに行った飼い主もいた。昭和44年(1969)に出版された『戦争中の暮しの記録』には、愛犬をリュックに入れて東京を脱出した女性の体験が掲載されている。例外的な事例だろう。多くの飼い主は深い痛恨のなかで、過去を封印するしかなかった。

保存活動がやっと軌道に乗ったばかりの日本犬は、とくに大きな被害を受けた。秋田犬に至っては十数頭まで減ってしまったのである。この時期、日本の犬はまさに絶滅の危機に瀕した。こういう史実も時と共に忘れられていく。せめてこうして書き残し、二度とこういう時代が来ないことを静かに願うばかりである。