「空白の4世紀」が謎のままでいいのだろうか? 未解明の古市古墳群を考える

[入門]古墳と文献史学から読み解く!大王・豪族の古代史 #094

大阪府堺市の百舌鳥古墳群(もずこふんぐん)と一緒に世界遺産に登録されている大阪府の藤井寺市と羽曳野市にまたがる古市古墳群(ふるいちこふんぐん)について考えてみよう。同時に巨大な古墳の管理についても考えてみたい。

■世界遺産となった百舌鳥古墳群と古市古墳群とは?

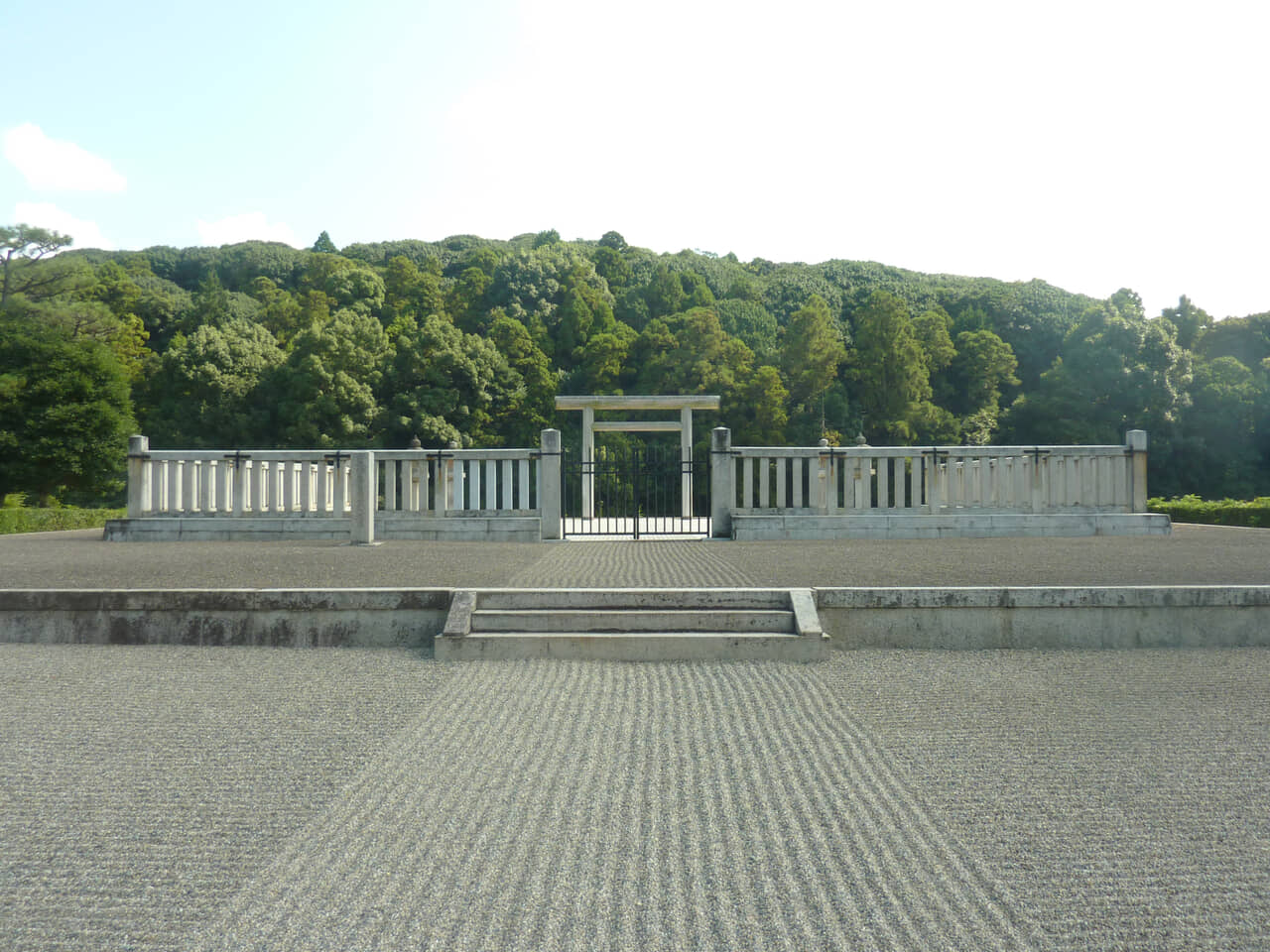

古市古墳群応神天皇陵とされる誉田御廟山古墳 容積では日本最大、規模では第2位の前方後円墳だ。

撮影:柏木宏之

大阪府の東部にある古市古墳群は、西部にある堺市の百舌鳥古墳群に比べると少し注目度が低いように思えます。堺市は百舌鳥古墳群の中央に広大な市民の憩いの場である大仙公園や堺市博物館が仁徳天皇陵古墳や履中天皇陵古墳に囲まれていてアクセスしやすいのですが、古市古墳群周辺は、密集住宅街ですので巨大な古墳がそれぞれ単独で集合している感じで、訪問しにくいのが理由でしょうか?

日本最大規模の仁徳天皇陵古墳は最外提の長さが、ちょうどJRの一駅分になります。

形も航空写真でおなじみのように、三重の濠(ほり)に囲まれた典型的でスマートな前方後円墳ですし、周辺には多くの陪冢(ばいちょう)を従えています。

一方の古市古墳群には応神天皇陵古墳があります。わが国第2位の巨大古墳で、仁徳天皇の父親の応神(おうじん)天皇陵だとされています。主墳の長さでは仁徳天皇陵にやや劣りますが、実にドッシリした重厚な前方後円墳で、体積で測ると日本第1位の巨大古墳なのです。

どうして堺市の百舌鳥古墳群と古市古墳群がペアで世界遺産に登録されたかというと、研究の結果、大王級の大前方後円墳が、古市と百舌鳥でかわりばんこのように築造されていると判明したからなのです。

この両古墳群はいずれも4世紀後半から5世紀にかけての重要な考古学上の史料で、それまで奈良にあった大王墓が河内地方に築造され始めたという証拠でもあるのです。

実は、古市古墳群は百舌鳥古墳群よりも長く築造され続けていたことが分かっています。

しかも河内地方に進出した最初の巨大前方後円墳は、藤井寺市の津堂城山(つどうしろやま)古墳だと考えられています。まだこの両地域に古墳などなかった時に、突然でっかい前方後円墳が現れるわけで、しかもこの城山古墳からは巨大で丁寧な組み立て式長持ち型石棺が発見されています。

これは大王級の石棺といって間違いありませんが、天皇陵とはされていませんし、誰のお墓かというと、まったく不明なのです。

再現された組み立て式巨大石棺。

撮影:柏木宏之

■古代への重要な手がかりはこのままでいいのか?

今の行政区画では西の堺市と東の藤井寺市・羽曳野市に分かれますが、古墳時代の区画感でいうと、どちらも同じ河内地方です。

また、古市古墳群の築造と奈良市北部の佐紀盾列(さきたたなみ)古墳群の築造時期は一部がダブっていると考えられています。ということは、空白の4世紀の中央王権の権力推移がなんとなく見えるようで気になるのですね!

古墳には伝説や説話が付き物といっても良いのですが、真実を伝えているわけではありません。何度も申し上げて恐縮ですが、古書にのみ従って治定(じじょう)されている宮内庁管理の陵墓・陵墓参考地が、空白の4世紀といわれる最も重要な150年間を解明する上で最高の考古学史料なのですが、これの調査が禁止されているわけです。

わが国は世界に貢献し、世界経済に影響力を持ち、世界中の注目を浴びる国家なのですが、なんとその国家創造の一番重要な時代の歴史学調査が禁止されているのです。巨大な前方後円墳は古代大王の墳墓である可能性は限りなく、また極めて高いのは事実です。

21世紀の現代において、国家創造の最も重要で古代の先祖たちが汗水たらした期間が歴史的に空白であって良いはずはありません。研究資料はわが国に豊富に現存するのですから宝の持ち腐れといえます。

巨大古墳は当然ながら雨風にさらされて野ざらしですから、台風や地震の被害を毎回被ります。立ち入りができないので、その被害修復も十分にできていません。明治以降、立ち入りが制限されてからの方が、かえって重要な古墳は劣化が早まっていると私は考えています。

世界遺産に登録されるという大変重要な文化遺産なのですから、真摯な研究をすぐにでも始めなければすべてが手遅れになって、永遠に謎のままになってしまう恐れを私は感じています。

河内地方の大古墳群最初の津堂城山古墳。

撮影:柏木宏之