ヨーロッパ開戦!日本の雑誌『写真週報』はどう伝えたのか⁉その時、対岸の火事的空気感が漂っていた⁉

国民に大きな影響力を発揮した雑誌『写真週報』から読み解く戦時下【第3回】

昭和14年(1939)9月1日、ドイツ国防軍がポーランド領内に侵攻、同月3日に、ポーランドの同盟国であるイギリスとフランスがドイツに宣戦布告。17日にはドイツに呼応し、ソビエト連邦軍がポーランド領内に攻め込んでいる。こうして欧州で戦端が開かれ、この後、世界中に戦火が広がり、第2次世界大戦へと発展していった。だがこの時、日本とイタリアは参戦を表明していない。

週刊誌は表紙に印刷されている発売日の、1〜2週間前に発売されるもの。9月6日号とは言え、欧州で戦端が開かれた9月1日よりも前に発売されている。発売から数日後に、開戦のニュースが舞い込んだのであろう。

『写真週報』は名前のごとく週刊誌なので、新聞のような速報性はない。ということなので、昭和14年9月6日号の海外通信ページでは、「戦争か!」というシンプルな見出しで、ダンツィヒに住む数万のドイツ人が、ナチス党指導者アルベルト・フォルスター氏の演説に触発され、ドイツとの合併を求め気勢を挙げた様子が最初の記事となっている。他に戦時訓練を受けるイギリスの青年たちや、ガスマスクを装着して自動車を運転しているフランスの婦人たちを紹介する記事を掲載。欧州で戦争が迫っている緊迫感を伝えている。

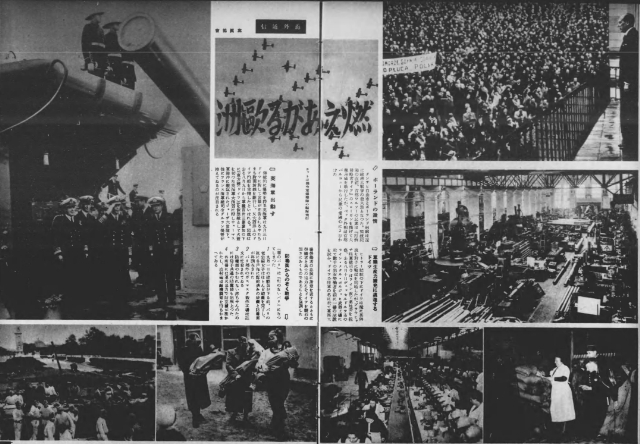

戦争が始まったという第一報は、次の号で初めて登場する。9月13日号の海外通信には、最初に扉扱いの1ページがあり、9月1日の欧州開戦を伝えている。ただしそこに掲載されている写真は、第1次世界大戦が勃発した際、ベルリンのウインター・デン・リンデン大通りに集まった群衆に、動員令を読み上げているドイツ軍将校が写されたものだ。現代と違い、写真はすぐ送れなかったのである。

9月13日号では欧州開戦を伝えている。だが扉の写真は第1次世界大戦の際のもの、中面は戦争が始まる直前の様子で構成。現代のようにメールで送れる時代ではなかった。

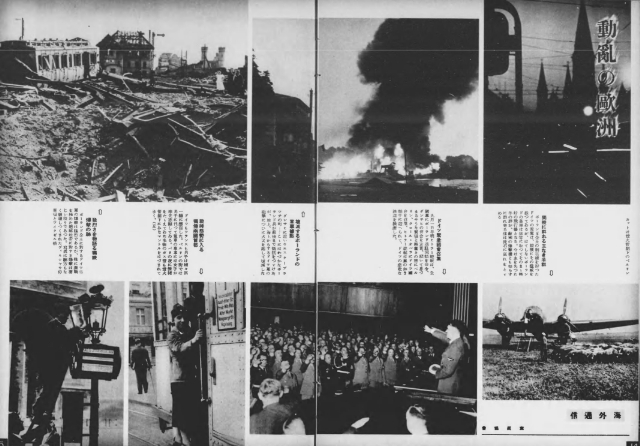

戦争が激しさを増し、その様子が伝えられるようになるのは、10月4日号から。この号の海外通信は「動乱の欧州」と題され、破壊されたポーランドの情景、ヒトラー総統が緊急国会を招集したこと、灯火管制下のベルリンの街の写真などが紹介されている。

10月4日の号で、ようやく戦火のポーランドの様子が掲載された。詳しい解説文などはなく、写真とキャプションで組まれている。

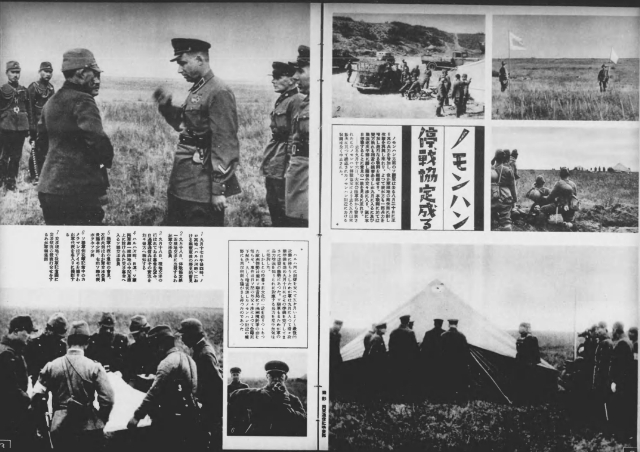

日本に関する記事で目につくのは、ノモンハンで日ソ両軍が停戦に至った、というものだ。ノモンハンの停戦というのは、この年の5月11日、ハルハ河東岸の国境線係争地区で、20〜60名の外モンゴル軍と、満州国軍の間で武力衝突が起こった事に端を発し、日ソ両軍の大規模な武力衝突に発展したノモンハン事件が、とりあえずの決着を迎えたという内容である。記事には「ソ連当局にソ満国境紛争の非を悟らせ、事件は日ソ間の外交交渉によって急転直下解決」とある。そこでは、両軍の被害については触れられていない。

同じく10月4日の号に掲載されているノモンハン停戦の記事。日本陸軍としては、かなりの痛手を被った紛争であったが、それを連想させる文言は一切見受けられない。

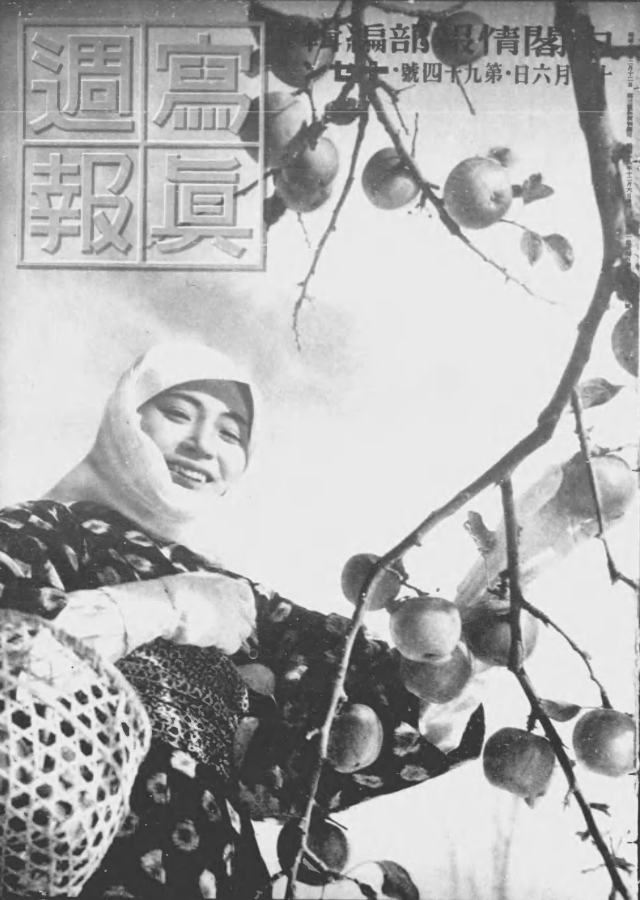

昭和14年は激動の年となったが、暮れの写真週報の表紙からは、緊迫した雰囲気は伝わってこない。表紙写真は報道写真の第一人者と評された梅本忠男(うめもとただお)氏が撮影。題材となっているのは、りんごの収穫に勤しむ青森県津軽地方の女性のはつらつとした姿だ。

青森県津軽地方のりんご収穫風景。表紙の解説には、みぞれ混じりの寒風が吹く中での作業とある。だが若い女性の笑顔からは、寒く大変な作業ということは微塵も感じられない。

そして巻頭記事は、東京・羽田〜タイ・バンコク間に旅客便が就航というもの。それから日中戦争の記事と続いているが、南京で行われた慰問劇団の公演の模様も伝えられている。海外通信も戦地に赴いた男性に代わり、各方面での女性の活躍も報告。

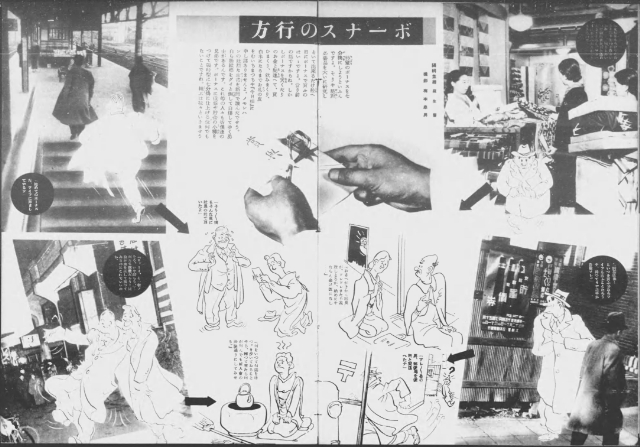

そして表紙と同じく梅本氏が撮影しているのが「ボーナスの行方」という記事。最終的には債権の購入や貯金を推奨する内容だが、亭主の飲み過ぎや女房の買い物を、漫画を交えて面白おかしく紹介、諌めている。

ボーナスに関する記事は平和そのもの。他にもアメリカから購入した、ダグラスDC4型旅客機を紹介する記事からも、この後の戦争を予感させない平和な雰囲気に包まれている。

大陸だけでなく、太平洋全域が未曾有の戦火に包まれるまで2年を切ったタイミングではあるが、世情はまだ風雲急を告げる、という様子ではなかったことが伺い知れる。