【名バイプレイヤーな偉人図鑑】「争いからは何も生まれない」は豊臣秀頼が生涯をかけて証明していた

名バイプレイヤーな偉人図鑑

今回の名バイプレイヤーは・・・

豊臣秀頼

玉造稲荷神社の秀頼の銅像

■どうして秀頼ってあまり知られていないの?

―誰もが知るような戦国武将 豊臣秀吉と信長の実家である織田家と戦国の強豪であった浅井家の血筋を引く淀殿を両親にもつ豊臣秀頼。そんな〝すごい〟偉人であるにも関わらず秀頼がどのような偉人かと聞かれるとイメージがわかないし、好きな偉人に選ばれることも少ないのはどうしてだろう?

※当社調べ

小・中・高等学校の日本史の教科書を読み比べてみるとその答えのヒントが見えてきました。義務教育期間のほとんどの教科書で登場していないことから、豊臣秀頼がどのような功績を遺した偉人なのかをよく知らなくても当然といえます。

■争い末に待ち受けていたのは、豊臣家の滅亡

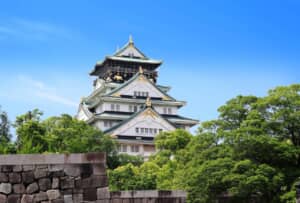

秀頼の生誕地・大坂城

豊臣秀頼は、文禄2年(1593)、豊臣秀吉の子として大坂城に生まれました。母は、秀吉の側室だった淀殿です。ただし、秀頼は、秀吉の長男ではありません。同じ淀殿から生まれた兄の鶴松がいます。ただし、鶴松はわずか3歳で病死してしまいました。当時は、成人まで生きることができない子も多かったのです。

かつては、生まれると幼名がつけられており、秀頼も拾(ひろい)という幼名をつけられています。捨て子は育つという当時の考えから、いったん捨てたことにして、拾いあげたというのが名前の由来です。

幼名は、元服するまで名乗り、元服したときに実名(じつみょう)へと改名しました。元服というのは、いまの成人式のようなものです。秀頼という実名は、元服してからの名前ということになるのですが、ただし、秀頼はわずか4歳で元服しています。当時、一般的には13歳から16歳ころに元服するものでしたから、4歳で元服というのは異例なことでした。秀頼が生まれたとき、すでに高齢だった秀吉は早く一人前にしたいと焦っていたのでしょう。

事実、秀吉は体調を崩すようになり、床に伏せってしまいます。死期を悟った秀吉は、諸大名対して遺言を認めていますが、その主な内容は、主に秀頼の将来に関するものでした。秀頼は、それだけ父から気にかけられていたということになります。

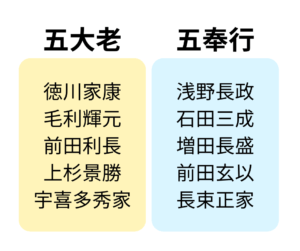

五大老と五奉行

結局、秀吉は慶長3年(1598)、62歳で亡くなりました。残された秀頼は、わずか6歳でしたから、当然のことながら、秀吉の後継者として政務に携わることはできません。そのため、生前に秀吉は、政策を五大老すなわち徳川家康・毛利輝元・前田利長・上杉景勝・宇喜多秀家が合議で決定し、それを五奉行すなわち浅野長政・石田三成・増田長盛・前田玄以・長束正家が実行する体制をつくりあげていました。

この体制が機能すれば、いずれ、秀頼が成人となった暁に、自ら政治を行う体制に移行できることになっていたわけです。ところが、五大老筆頭の徳川家康が政治の実権を握るようになり、それに対し、五奉行の実力者であった石田三成が反発したことで、豊臣政権に亀裂が生じてしまいました。

家康は、五大老である前田利長に謀反の疑いをかけて屈服させると、同じような手法で上杉景勝にも謀反の疑いをかけて失脚させようとします。そうすることによって五大老による合議制を、事実上、崩壊させようとしたのです。ところが、上杉景勝は、家康に屈服しませんでした。そこで家康が上杉景勝を追討すると称して上杉氏の本拠である会津に向かったところ、石田三成が毛利輝元・宇喜多秀家と結んで兵を挙げ、関ヶ原の戦いになりました。

この関ヶ原の戦いのとき、秀頼はまだ8歳であり、出陣もしていません。おそらくは、母の淀殿が秀頼の出陣を認めなかったのでしょう。 このとき秀頼が関ヶ原に出陣していたら、戦いの勝敗も違っていたのではないかと言われることもあります。しかし、関ヶ原の戦いでは、徳川家康も石田三成も、実はどちらの陣営も「秀頼様のため」という大義名分を掲げて戦っていました。確かに、結果論からすれば、この時点で石田三成に味方していれば、豊臣家の立場が変わっていたことは間違いありません。しかし、石田三成に加担して敗北すれば豊臣家の存続はできなくなるわけですから、やむを得ない選択だったといえるでしょう。

それに、このころ、豊臣家と徳川家の関係は、悪くありませんでした。秀頼には家康の孫娘にあたる千姫が嫁ぐことになっており、実際、慶長8 年(1603)に婚儀が行われています。この年、家康は征夷大将軍になりますが、それでも豊臣家から異議はありませんでした。いずれ秀頼が関白になれば、立場は逆転するものと考えられていたからです。

京都府・方広寺の鐘

やがて成長した秀頼は、実際に政治にも関与するようになり、父・秀吉の遺業を継承していきます。戦乱で荒廃していた寺社の復興も、秀頼が特に力を入れていた事業の一つでした。寺社を復興させることにより、民心を摑み、社会を安定させるとともに、権力者としての力を誇示しようとしていたものとみられます。

慶長17年 (1612)には、父・秀吉の遺命を継ぐかたちで方広寺の大仏と大仏殿の再建を果たします。方広寺は、秀吉が京都の東山に創建したものでしたが、慶長伏見地震で大破したうえ、再建工事の失火で焼失してしまっていたものです。

大仏・大仏殿の竣工により落慶供養を待つばかりとなった慶長19年(1614)、梵鐘の鐘銘が問題となりました。梵鐘には多くの文字が刻まれていましたが、そのうちの「国家安康」・「君臣豊楽」という8文字を徳川家康から詰問されてしまったのです。文字通り解釈すれば、国家が平和で、君主と臣下がともに豊かな暮らしを楽しむことができるように祈願したものとなります。しかし、「家康」という実名を断ち切り、「豊臣」だけが君主として楽しむという解釈も可能です。実際、そのように解釈した家康から詰問されたわけです。

家康の言いがかりだとする見解もありますが、秀頼が意図して刻ませたのは確かでしょう。銘は、秀頼の依頼により南禅寺の文英清韓(ぶんえいせいかん)によって撰文されています。知識人であった秀頼や文英清韓(ぶんえいせいかん)が、「国家安康」・「君臣豊楽」の与える影響について、知らなかったはずがありません。

秀頼は歌舞伎の登場人物としても描かれている©東京都立中央図書館蔵

いずれにしても、この鐘銘(しょうめい)事件を機に家康は秀頼に服従を求め、これを秀頼が拒絶したことにより、豊臣家との戦いを決意することになりました。結局、慶長19年(1614)の大坂冬の陣、翌慶長20年(1615)の大坂夏の陣で、秀頼は居城の大坂城を家康に攻められ、滅亡してしまいます。まだ23歳の若者でした。

一方、家康は大坂の陣の翌年にあたる元和2年(1616)に75歳で亡くなっています。もし、秀頼が徳川家との戦いを回避していれば、豊臣家が滅亡することもなかったかもしれません。