東京・佃の歴史と魅力を再発見! 徳川家康と漁民の絆が生んだ島を歩く

Mummy-D&KOHEI JAPANの遠い目症候群#01

■真夏の日差しを浴びながらタイムスリップ感覚を味わう

それにしてもアティイ(←KOHEIに寄せたくないなあw)。アティイんだけど、旧き佳き町並みとタワマンと、真夏の空の濃い青と雲の白、川沿いの緑と佃小橋の欄干の赤の対比の、なんと絵になることよ。なんか現代日本の縮図のようなヴィジュアルにも感じました。往時の佃島や、人足寄場で有名な石川島を内包するその埋立地は、タワマン建設の走りみたいなとこで、僕らが若い頃(1990年代)からあの不思議なバランスが成り立ってたけど、江戸初期から色んな意味で実験的な場所だったんだなあって考えれば、ちょっと納得。

鮮烈な時代のコントラストに飛び込み、歴史の潮流に身を任せる……。それが、史跡散策の醍醐味というものなのである。

撮影:Mummy-D

そんで見つけてしまいましたよ。旧佃島には享保期の絵図なんかで見てみると佃小橋の先にちょっとした小島というかブロックがあって、それがそのまま現在の町割りにも残ってるんだけど、そこの狭隘な路地の奥深くに、隠すかのように祀られているお地蔵様(佃天台地蔵尊)を!その一角、銀杏の木がお堂にめり込むような形で生えていたりして、かなり不思議な空間。これだから路地散策はやめらんないよね。とにかく一見の価値ありです。なむなむ。

路地にひっそり佇んでいた「佃天台地蔵尊」。まるでここだけ時間の流れが異なるような、神秘的な場所だった。

撮影:Mummy-D

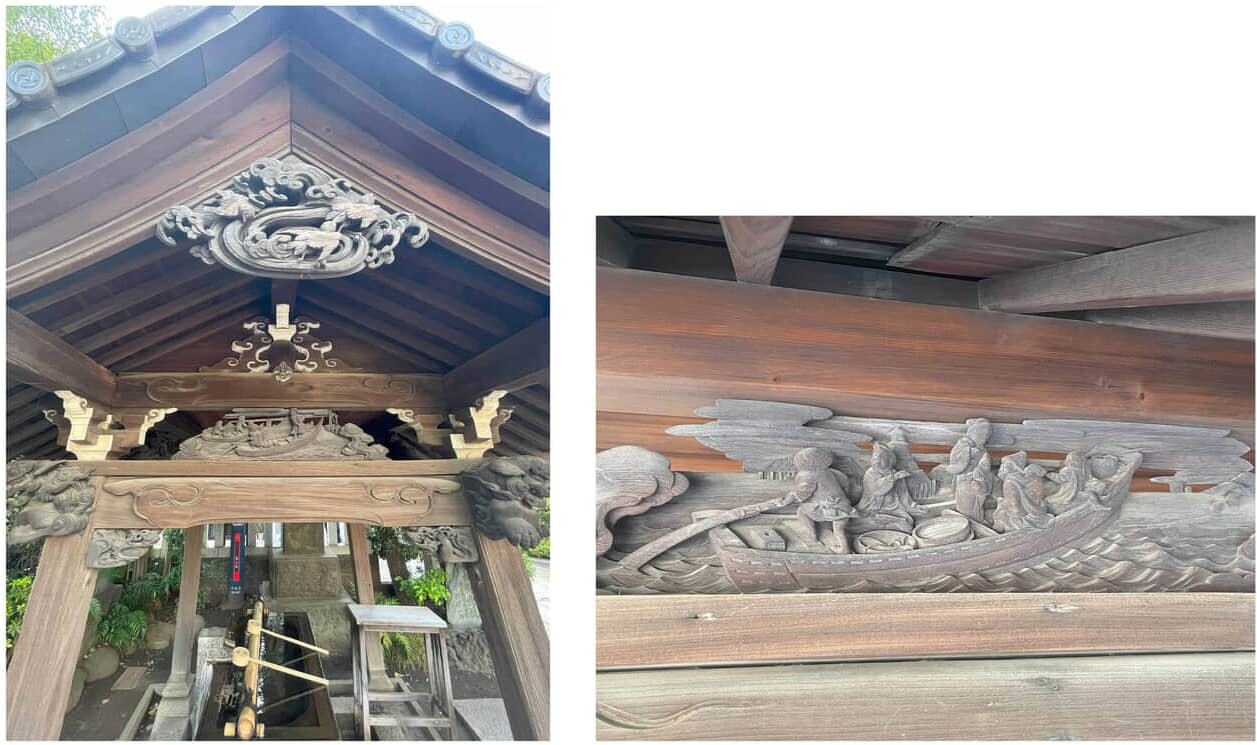

汗だくの我ら遠い目探偵団、島内に残る銭湯「日の出湯」さんに後ろ髪引かれつつ、本丸、住吉神社へ。こじんまりとした島の鎮守の神様の風情ですが、見どころはたくさん。わたくし的に気になったのは、まず鳥居に掛かる扁額。これが有栖川幟仁(たかひと)親王親筆であるのもさることながら、なんと全国でも珍しい陶器製っつーところに心惹かれました。明治15年(1882年)奉納。震災や空襲もあったってのに、よく割れなかったなあ……。

撮影:Mummy-D

そしてその横の手水舎の欄間の彫刻!これが四面とも違うデザインで当時の佃島の漁民の生活の様子なんかを文字通り「浮き彫り」にしてるんだけど、明治2年の作だと侮ることなかれ。それって逆に完全に江戸時代の職人さんが作ったってことになるからね!幕末の荒波をノミとカナヅチでどう掻い潜ったんだろうか。それを想像するだに、むうう、遠い目……。

撮影:Mummy-D

神社を出て歩いていると、民家の軒先に急に井戸ポンプを発見。しかもどうやら現役!埋立地だってのに地下深くから真水を汲み上げているんだろうか?むうう……。

撮影:Mummy-D

-150x150.jpg)