土葬文化が「生き埋め恐怖症」を生んだ!? アンデルセンが寝るときに「私は死んでいません」と手紙を置いた理由とは

アンデルセンは寝ている間に間違えて埋葬されてしまうことを恐れ、「私は死んでいません」と手紙を書いて枕元に置いた。有名なエピソードだが、その背景には、彼の睡眠環境と、当時社会に蔓延していた「生き埋め恐怖症」があったという。どういうことなのだろうか? 書籍『こじらせ文学史』を執筆した堀江宏樹先生に寄稿をいただいた。

■実家が狭すぎて、深く眠れていなかった

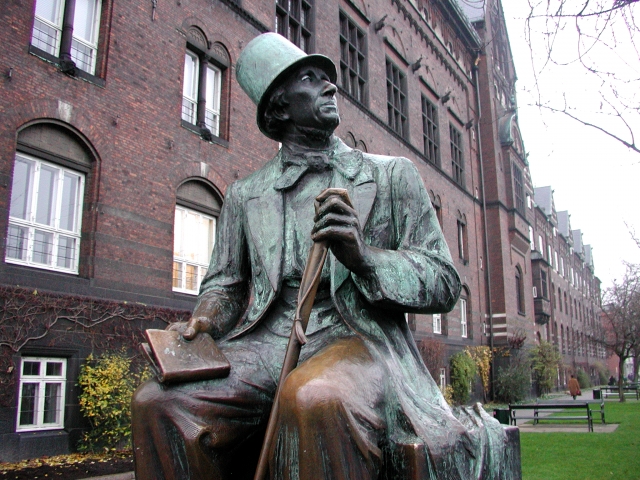

アンデルセンの像

数々の「童話」で有名なハンス・クリスチャン・カール・アンデルセン。とくにアンデルセンが若かりし頃に書いた作品には『人魚姫』など、不幸な主人公が死によって救済を得る筋書きが目立ちます。

しかし、アンデルセン自身は死を恐れるがあまり、カバンの中にロープを束ねて持ち歩いていました(建物の二階以上にいて、そこが火事になったら、窓から安全に地上に降りるため)。また、死んでいると勘違いされて生き埋めされることを恐れ、寝る前には「私は死んでいません」と書いた紙を枕元に置いてからでないと安眠できなかった……という逸話もあります。

アンデルセンの故郷であるデンマークの小都市・オーデンセにあった実家の建物は現在、彼の博物館になっているのですが、その狭さは驚くほどです。つまり、狭小住宅の中で大人数で暮らしていたアンデルセンは185センチの長身だったにもかかわらず、他の家族に配慮して手足を縮め、しかも布団やマットレスではなく、藁を敷いた上で眠っていました。

よって、文学で成功してからはじめて足を伸ばし、温かいベッドで眠れるようになったと推測されます。それゆえ、昔には想像もできなかったほど、深い睡眠が取れるようになったのかもしれません。

だからこそ彼は枕元に「死んでいない」という手紙を書いて置きつづけるという、傍から見れば奇妙としか思えない習慣を持つに至ったのではないでしょうか。このようにアンデルセンの「手紙」のエピソードは有名ではあるのですが、深堀りすると興味深い背景が浮かび上がってくるのです。

■土葬文化が生んだ「生き埋め恐怖症」

アンデルセンが生きた19世紀後半のデンマーク――ひいては欧米社会では広くキリスト教が信仰され、宗教上の理由から、死者が土葬される確率が今日以上に高かったのですが、現代に比べると死亡確認の技術があまりに未熟だったため、「もし仮死状態で土葬されてしまったらどうしよう」という強迫観念を持っている、いわば「生き埋め恐怖症」の人々が溢れていました。

なお、富を得た後も自宅を持つことがなかったアンデルセンは、友人の所有する別荘で最後の日々を過ごし、「自分が今、死んでいく」という事実をはっきりと自覚しながら、心安らかに息を引き取れたようですね。「本当に死にましたから埋めてください」という手紙を書くようなことはありませんでした。

■ホモセクシュアル専門の墓所となったアンデルセンの墓地

生涯独身で、死ぬまで童貞を守ったと主張するアンデルセンには身寄りもパートナーもおらず、昔から彼が世話になったヨナス・コリン夫妻の墓の隣に埋葬されました。しかし、なぜか彼らの子孫たちの手でコリン家の墓の引っ越しが行われ、アンデルセンの墓だけが取り残されてしまいました。

そして現在では、デンマークのLGBT団体がアンデルセンの墓地の一角を借り、ホモセクシュアル専門の墓所として運営しはじめています。これはアンデルセンに、男性に惹かれ、熱烈な「友情」を示した記録があるからでしょう(「人魚姫」は、アンデルセンが親友の男性に失恋した悲しみを描いたものともされる)。

死後でさえ自分にまつわるエピソードで悲喜劇を生み続けるアンデルセンは、ある意味でもっとも文豪らしい文豪だといえるかもしれません。

-150x150.jpg)