平安時代の意外な事実⁉ 家紋はマイカー(馬車)を識別するために生まれたステッカーだった

知られざる紫式部と平安貴族の真実【第5回】

牛に車を引かせる牛車に乗れることが貴族にとってステータス・シンボルであった。そのことをアピールするため、また多くの中から自分の車を見つけるため、彼らは印をつけた。

松平定信著 国立国会図書館蔵-e1707797916961.jpg)

輿車図考(写) 松平定信著 国立国会図書館蔵

皆さんはご自分の家紋はどんなものかご存じたろうか? 近頃では冠婚葬祭でも紋付の着物を着ることもなくなったので、知らないという人も多いのではないだろうか。そういえば墓石に刻んであるなあ、と思う場合もあるかもしれない。自分の家紋は知らないけれど推しの戦国武将の家紋なら知っているとか、スマホに坂本龍馬の家紋である組み合い角に桔梗紋(ききょうもん)のステッカーを貼っているという人もいるのではないだろうか。家紋ではないものの、車にステッカーを貼っているのという人もいることだろう。

家紋とステッカー、一件無関係のようだが、実は深い関係がある。

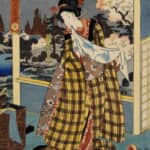

平安貴族が移動手段として日常的に利用していたのが牛車だ。牛に車を引かせるものだが、もともとは人間が引いていたものを平安時代になって牛に引かせるようになったという。牛車乗れるのは五位以上だったというから、天皇に会うことができる中級以上の貴族だけだった。しかも身分よって乗ることができる牛車の種類が決められていた。

たとえば、枇榔(びろう)というヤシの葉を白くさらしたもので葺(ふ)いた枇榔(びろう)毛車(けのくるま)は、上皇や親王、摂政、関白など特に身分の高い者だけが使用することができた。この枇榔の葉は南九州や南四国でしか取れず、後に使用量に供給が追い付かずに葺き替えのスパンを長くしたり、代用品で済ませたりすることもあった。

その下のランクの糸毛車(いとげくるま)は、より糸で覆ったもの。皇后や親王、執政は青、紫は女御などが用いるという具合に、用途に応じてその色まで決められていた。

青竹の細割や檜の薄い板を斜めに組んだ屋形を張った網代車(あじろぐるま)は、材料が手に入りやすいことや、様々な意匠を凝らすことができたため広く普及し、ここから八葉車(はちようのくるま)や文車(もんのくるま)などが生まれた。

網代車は、牛車に乗ることができる貴族の中では、身分の低い者が使用するだけでなく、身分の高い貴族でも使用していた。高級外国車を持っていても、ちょっとそこまでの買い物や通勤などには、国産の軽自動車を使用するようなものだと思えばいいだろう。通勤用の車だから、たくさん並んだ時に自分でわかりやすいようにするための工夫が必要になる。多様な車種とカラーバリエーションがある現代でも、同じ車種でしかも非常に似た色の車同士が近くに駐車することがある。ナンバープレートがあるものの、それだけでなく自分の車だという目印になるものがあれば、より見つけやすいだろう。平安貴族たちは、自分の目印となるマークとして、牛車に自分の好きな文様をつけるようになった。自分の車というマークということであれば、これはステッカーと同じ役割を果たしたといえるのではないか。

平安時代には、菅原道真(すがわらのみちざね)の提言により遣唐使が廃止された。これによってそれまでの大陸の影響を受けた文化から日本独特の文化が生まれようになった。文様も左右対称の円形の浮線綾(ふせんりょう)が生まれ、貴族の服などに取り入れられるようになった。気に入った文様を服だけではなく、他のところにも用いられるようになった。そうすれば、この文様がついている物は自分の所有物だとわかるし、周りの人もこの文様が付いている物はあの人の持ち物だとわかる。

前述した八葉車は、自分の所有物であるマークともいうべき文様を8つ並べて描いた車で、文車は車一面に文様を描いた車である。なお、この文様が鎌倉時代に洗練されて現在の家紋となったとされている。