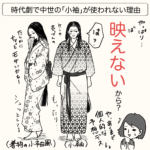

大河ドラマ『光る君へ』では国風文化が栄えた平安時代の〝貴族のくらし〟にも注目してみよう!

2024年大河ドラマから考える「本当にそうなの?平安時代」

来年1月7日から放送が開始される第63作目のNHK大河ドラマ『光る君へ』。12月11日(月)にNHK局内で、初回完成試写会&会見が行われ、歴史人Kids編集部も一足お先に初回放送を視聴してきました。そこで今回は、『光る君へ』の第1話のあらすじと担当者的注目ポイントをご紹介していきます!

■第1回「約束の月」のあらすじ

-300x200.jpg)

©NHK

平安中期、京に生を受けたまひろ(落井実結子)。のちの紫式部である。幼いころから父・藤原為時(岸谷五朗)から漢籍の手ほどきを受け、空想好きな少女に育つ。下級貴族である為時の政治的な地位は低く、母・ちやは(国仲涼子)と弟とともに、慎ましい暮らしをしている。

-300x200.jpg)

©NHK

ある日まひろは、三郎(木村皐誠)という少年と出会い、互いに素性を隠しながらも打ち解けあう。再び会う約束を交わす二人だったが・・・・・・激動の運命がはじまる。

■習い事の積み重ねで「作られる」紫式部と藤原道長

脚本(きゃくほん)を担当する大石静さんは「平安時代は、話し合いで乗り越えていこうというとても知的な時代であって国風文化も栄えたことを強調したい。『今までの皆さんの感覚、本当にそうなの?』ということをこの1年で問いかけたい」と語るほど、歴代の大河ドラマとは一味違った見どころが期待される本作。

今回、主人公・紫式部役の吉高由里子さんと、藤原道長役を演じる柄本佑さんに、ドラマ撮影に向けてどのような準備をしてきたのかを聞いてみたよ!(以下、敬称略)

―今までの大河ドラマと変化させるための役作りやそのための軸(じく)などはありましたか?

©NHK

吉高:役作りってよく聞かれるんだけど、難しくない?

柄本:めちゃくちゃ難しい!

©ABCアーク

吉高:全部がそこに関わってくるから・・・。自分が触れてこなかった書だったり、琵琶(びわ)だったり、乗馬(じょうば)だったり、舞(まい)だったり、人生の中で今、一番習い事をしています!全てが新鮮(しんせん)です。

着物の着方なども成長するにつれてどんどん変わっていくので、「作る」といよりも「作られている」ような感じで、世界に飛び込んでいる日々でございます。

©ABCアーク

柄本:僕も今、習い事は色々しています。予告でも少し出ていた打毬(だきゅう)といってポロのようなスポーツ、筆もやったりしています。

具体的に(作品の中に)影響(えいきょう)しているというわけではないですが、道長さんは直筆の物が残っているんですよね。それを見に行かせて頂いて、それを見たのはとても道長という役をやるうえで、とっても良かったと思っています。

やっぱり字はでっかいなと思います。『こういう字を書かれている人なんだなぁ』と、指先から伝わってくる人間性のようなものが、頭の片隅(かたすみ)に常にあるなという感じがします。

あとは鋭意(えいい)、がんばっているところなので、あまり客観的(きゃっかんてき)になれていません・・・!笑

■演じることで感じたのは『今も昔も変わらない繊細な〝心の感覚〟』

©NHK

―平安時代と現代とで共通していると感じた点はどんなところですか?

吉高・柄本:共通点は・・・

吉高:目と鼻と口があるところかな・・・?笑

柄本:そこは共通しているね・・・!笑

©ABCアーク

吉高:心の感覚は本当にずっと変わらないんだなってやってて思うよね。

柄本:思う、思う!大石先生の脚本ありきではありますが、感情面というのは平安時代というよりも、むしろ今の繊細(せんさい)な感覚に向き合っていた方が〝平安時代〟と考えるよりも世界に入っていけるかなと思っています。

吉高:一番『どうだったんだろう?』と思ったのが、物が盗まれなかったのかということ。(家屋には)鍵が無くて、全部全開。蔵(くら)にはセキュリティもないですし。

あと、お箸(はし)や筆の形ってもう完成形だったんだなと思います!

個人的に、星とか月が好きなので、電気のない時代に夜空はどれだけまぶしかったんだろう?明るかったんだろう?というのを行ってみてみたいなと思います。

©ABCアーク

柄本:俺も家のことは言おうと思ったんだ~!『同じ貴族の家でもこれだけの格差(かくさ)があるんだ!』というくらいまひろさんのお宅と(藤原家の)家と差があって、すごい!

あ!ドラマをよく見て頂くと分かるのですが、(段差を)左足で上がって、左足で降(お)りるんです!

吉高:あ~、そうそう!

柄本:右足で上がった日にはすぐ、所作(しょさ)の先生が来て「今、右足で上がってたよ!」って。「階段に昇り降りする時、立ち上がって何かをする時、一歩目は全て左足です」と言われました。

だから、日常的にも、頑張って左足で上がってみたり・・・たまにします。笑

■「打毬」ってどんなスポーツ?

16世紀の打毬(©colbase)

藤原道長を演じる柄本佑さんが本作の中で挑戦したという「打毬(だきゅう)」は、毬(まり)を棒(ぼう)ですくってゴールさせるスポーツで、平安時代に日本へ伝わりました。

この時に親しまれた打毬は、中世の武家社会に引き継(つ)がれずに途絶(とだ)えてしまいます。

しかし、八代将軍・徳川吉宗が「たとえ世の中が平和になっても、武士は武芸の鍛錬(たんれん)に精進(しょうじん)すべきだ」と考えことで、〝ニュースポーツ〟として蘇(よみがえ)りました。さらに、歴代将軍たちにも受け継がれていきます。

幕末(ばくまつ)の訪日(ほうにち)外国人の中が、江戸の武士が打毬をプレーする姿を目撃(もくげき)したと伝えられることから、長く愛されたスポーツといえます。

「作品のシーンをいち早くみたい!」という方は

『歴史人Kids』vol.2のP.49をチェックしてね!

【参考文献】「歴史人Kids」vol.2 / 「スポーツの日本史 遊戯・芸術・武術」谷釜尋徳(吉川弘文館)