江戸時代にも「会いに行けるアイドル」がいた⁉ とてつもない美少女といわれた茶屋娘【笠森お仙】

江戸の美女列伝【第1回】

「会いに行けるアイドル」をコンセプトに、世の中を席捲したアイドルたちがいたが、江戸にも、一世を風靡した会いに行ける美女がいた。

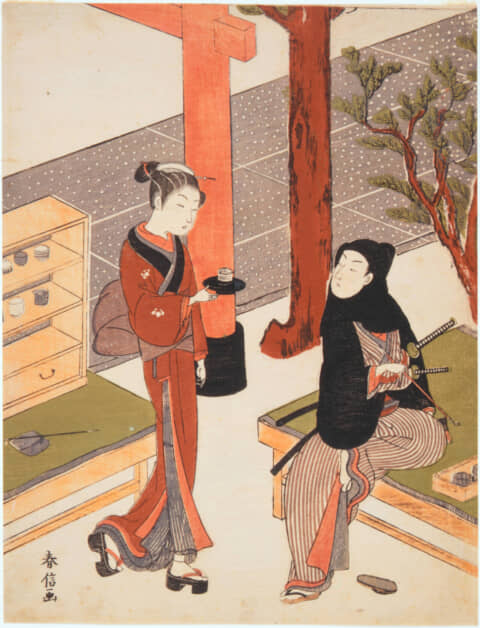

お仙と若侍 東京国立博物館蔵/ColBase

数ある鈴木春信が描いたお仙の絵のうち最も有名なのがこの作品で、お仙のもつ透明感のある美しさが最もうまく表現されている。

この文章を読んでいるあなた、行きつけのお店はあるだろうか? そのお店に足繫く通う理由は? ポイントがたまるから? サービスがいいから? 店主の人柄? 中にはそのお店で働いている店員さんに会いたいからという人もいるのでないか。

そうした人の心理というのは簡単には変わらないらしい。江戸時代にもそんな店員がいたのである。

彼女の名前は「お仙」。谷中の笠森神社の前にある鍵屋という水茶屋で働いていた。笠森神社はその後、行人坂(ぎょうにんざか)の大火で全焼するなどして当時の正確な位置がわからなくなっているが、お仙が働いていた宝暦から明和にかけてのころには笠と瘡(かさ)とをひっかけて、瘡のできる病気全般、ことに梅毒に効くとお参りする人が多い神社であったという。

お参りした人が帰りにちょっと寄る茶店つまり水茶屋を、五兵衛という人が始め、その家の娘であるお仙が手伝うために店に出るようになった。個人経営で店をやっている家ではよくあることだろう。抜けるような白い肌に潤んだ瞳、通った鼻筋と形のよい小さな唇の清らかな娘だったという。そのうちに「鍵屋にはとてつもない美少女がいる」にうわさが立つようなり、お仙を一目見ようという人が店を訪れるようなった。彼女を見た人がお仙の美しさを口の端に載せ、それが広まり鍵屋にお仙目的の客がどっと押し寄せたという。

その中に、彼女をスターに押し上げた人物がいた。浮世絵師の鈴木春信(すずきはるのぶ)である。浮世絵のことを錦絵(にしきえ)ということもある。これは、たくさんの色を使って刷った絵が錦のように美しいという意味だそうだ。初期の浮世絵は白黒であったが、明和になってたくさんの色を使った多色刷りの技術が発達。鈴木春信はその生まれたばかりの技術を駆使し、ほっそりとして涼やかでどこか幻想的な美女を描いた作品を発表して評判となっていた。

その春信がお仙の姿を作品の中に写し取ったのである。おそらく春信にとっては芸術の神様が理想のモデルをこの世に遣わせてくれたように思えたのだろう。春信は次々とお仙の姿を描き、それとともにお仙の人気はうなぎ上りとなり、手ぬぐいなどのグッズも作られたというから、さながら会いに行けるアイドル第1号といったところであろう。

ところが、明和7年(1770)2月、20だったの人気絶頂の最中お仙は突如姿を消す。お仙がいなくなって薬缶頭(やかんあたま)のおやじ(お仙の父親)だけになったということだろうか「とんだ茶釜が薬缶に化けた」という言葉が生まれたほど、人々の間で話題となった。

では、消えたお仙はどこにいったのだろうか。実は、彼女はスパイとして活動するために地下へ潜ってしまったのである。と書くとふざけていると怒られそうだが、彼女は忍者スパイと家族になったのだから許してほしい。

そう、お仙は幕府の御庭番を務める幕臣倉地政之助と結婚したのである。御庭番は隠密活動を行ういわばスパイである。つまりスパイと結婚したのだ。もともとこの笠森神社は幕臣の倉地甚四郎が許可を得て勧請したことに始まる。政之助はその子孫とされているから、神社の持ち主に見初められたようだ。結婚後のお仙は子供に恵まれ、77歳という当時としては高齢で亡くなった。お仙の墓は中野区の正見寺に残っている。