やなせたかし氏の弟・千尋さんがいた水測室の近くに魚雷が命中… 駆逐艦「呉竹」の壮絶な最後

NHK朝の連続テレビ小説『あんぱん』は、第13週「サラバ 涙」が放送中。無事に御免与町の家に戻ってきた嵩(演:北村匠海)だったが、弟の千尋(演:中沢元紀)が戦死したことを知る……。さて、史実においても、やなせたかし氏の実弟・柳瀬千尋さんが駆逐艦「呉竹」に乗艦し、対潜水艦探知室(水測室)で任務にあたっていたことが判明している。今回はその駆逐艦「呉竹」が辿った運命を、戦史研究家の白石光氏に解説してもらった。

■激戦を乗り越え、最後は米潜水艦の魚雷によって沈没

19世紀中頃に魚雷が登場すると、高速の小型艇にこの魚雷を積んだ魚雷艇が登場し、スピードと小回りの利きの良さで、動きの鈍い戦艦すら仕留められるようになった。つまり小さく敏捷な「ノミ(魚雷艇)」が、「巨象(戦艦)」を倒せるようになったのである。

そこでこの魚雷艇の攻撃から戦艦などの大型艦を守るため、高速小型軍艦の「魚雷艇ハンター」としてイギリスで「魚雷艇駆逐艦」が造られたが、やがて名称から「魚雷艇」の文言が抜けて「駆逐艦」と呼ばれるようになった。そして、その駆逐艦自身も魚雷で武装するようになりに、世界の海軍で駆逐艦が造られるようになった。

20世紀初頭に日本海軍も駆逐艦を建造したが、駆逐艦は数を揃えなければならない。そこで日本海軍は普通のサイズの一等駆逐艦に対して排水量500トン以上1000トン未満の小型の駆逐艦を造り、これを二等駆逐艦と称した。

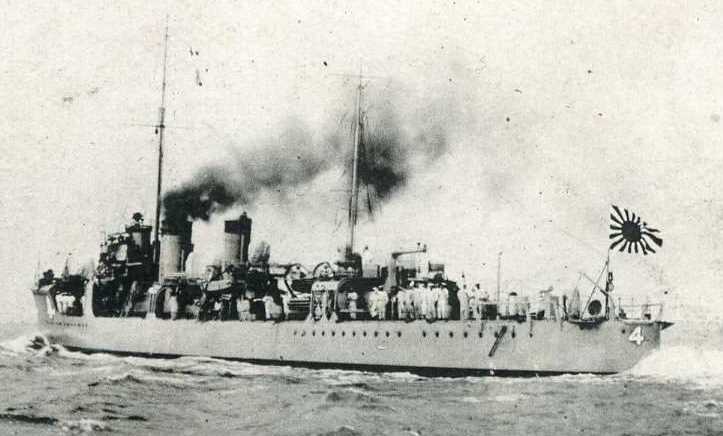

この二等駆逐艦は1912年に竣工した「桜」型駆逐艦に始まり、1920年代前半に就役した「若竹」型までの計51隻が含まれるが、二等駆逐艦の最後の型となった「若竹」型計8隻のうちの2番艦が「呉竹」であった。

「呉竹」は1922年3月15日に川崎造船所で起工され、同年10月21日に進水、12月21日に就役した。太平洋戦争勃発時にはすでに艦齢約20年に近い旧式艦だったので、空母や戦艦と共に行動する、いわゆる艦隊駆逐艦としての第一線任務には従事できなかった。

その代わり、日本から外地に軍隊や兵器や物資を運んだり、外地から石油をはじめとする戦争に不可欠な資源を日本に運ぶ輸送船団の護衛という任務で活躍。この任務は、輸送船団の脅威である海中の潜水艦を、水測兵器と呼ばれるソーナーやハイドロフォーンを使って見つけ出し、潜水艦攻撃用の水中爆弾である「爆雷」を投下して攻撃するというものだった。

ちなみに、ソーナーは駆逐艦から海中に向けて音波を発振し、潜水艦に当たって跳ね返ってくる音波で潜水艦を探知するもので、ハイドロフォーンは海中の潜水艦のエンジン音などを聞いて潜水艦を探知する。これらの機器は水測兵器と呼ばれ、駆逐艦に設けられた専用の水測室に配備されていた。

しかし潜水艦のほうも、海中から魚雷で駆逐艦に応戦することも間々あり、多くの駆逐艦が潜水艦に返り討ちにされている。「呉竹」は危険な輸送船団護衛を何度も行って生還してきた、しかし1944年12月30日、ついに最後を迎えることになる。

台湾とフィリピンの間のバシー海峡は、日本側がフィリピンに物資や増援兵力を送る際の重要な航路に位置していたことから、アメリカ海軍は、潜水艦数隻で編成される「ウルフパック(「群狼」の意)」と呼ばれる潜水艦戦闘集団を常時配備していた。

バシー海峡を航行していた「呉竹」は、この日の昼12時過ぎに艦長チャールズ・ドナルド・ブラウン少佐が指揮するアメリカ潜水艦「レザーバック」の雷撃を受けた。同艦を狙って発射された2本の魚雷のうち、最初の1本はかわすことができたが、2本目が艦橋わずか前方の水測室付近に命中。この被雷によって「呉竹」は艦首を失い沈没した。犠牲者は、艦長吉田宗雄大尉以下140名にもおよび、生存者はわずかに14名だったと伝えられる。

なお「レザーバック(Razorback)」とは、ナガスクジラのいくつかの英名のうちのひとつ。120隻建造された「バラオ」級潜水艦の1隻で、太平洋戦争後に近代化改修を施されてベトナム戦争にも参加。その後、トルコ海軍に供与されてオスマン帝国時代の海軍提督の名前である「ムラトレイス」と改名されたが、同海軍退役後の2004年にアメリカのリトルロック市が購入し、現在はアーカンソー・インランド・マリタイム・ミュージアムで公開展示されている。

駆逐艦「呉竹」