ソ連による「北海道占領計画」はあったのか? 日本の降伏後に始まった侵攻と米ソの駆け引き

ソビエト連邦(ソ連)による北海道占領計画は、第二次世界大戦末期の1945年8月に実際に検討されたが、実行には至らなかった歴史的事実である。この計画の背景、内容、頓挫の理由について、正確な事実関係に基づき、以下に具体的にまとめる。

■北海道占領計画の背景

1945年2月のヤルタ会談で、ソ連のヨシフ・スターリン首相は連合国に対し、対日参戦を約束し、南樺太と千島列島の領有を認められた。しかし、スターリンはこれに留まらず、北海道の占領を視野に入れていた。ソ連は、日ソ中立条約(1941年締結、1946年4月失効)を一方的に破棄し、1945年8月8日に日本へ宣戦布告。満州、南樺太、千島列島への侵攻を開始した。日本は8月14日にポツダム宣言を受諾し、翌15日に降伏を表明したが、ソ連は戦闘を継続し、領土拡大を狙った。北海道占領計画は、ソ連が日本の降伏後も影響力を強め、連合国間での占領地分割交渉で優位に立つための戦略の一環だった。

■計画の具体的な内容

ソ連軍最高司令官アレクサンドル・ヴァシレフスキー元帥は、北海道北部(留萌から釧路を結ぶ線以北)の占領を計画。具体的には、1945年8月24日未明に留萌港への上陸を予定し、第87狙撃軍団の2個師団(約2万人)を投入する構想だった。支援のため、樺太に航空部隊と海上部隊を配備し、米国のレンドリースで供与された艦船を用いて輸送を行う計画だった。しかし、ソ連海軍の輸送能力は限られており、一度に2個師団を運ぶのは困難で、2往復が必要とされた。

この計画は、スターリンがトルーマン米大統領に1945年8月16日に送った書簡で明確に示された。スターリンは、北海道北半分の占領をソ連の占領区域とするよう要求。さらに、ソ連の公文書には、北海道全島の占領を検討した草案も存在した。これらは、ソ連が日本本土への影響力を拡大し、戦後の東アジアでの地政学的優位を確保する意図を反映している。

■計画頓挫の理由

しかし、それは実現しなかった。北海道占領計画が実行されなかった理由は、主に3点に集約される。第一に、トルーマン大統領は、ソ連の北海道占領を断固拒否した。ポツダム宣言では、日本列島の占領はダグラス・マッカーサー元帥率いる米国が担当することが定められており、ソ連の介入は認められていなかった。トルーマンは8月17日にスターリンに対し、北海道占領を認めない旨を明確に伝えた。これにより、ソ連はヤルタ協定を逸脱する行動が困難となった。

第二に、ソ連軍の現実的な制約だ。ソ連海軍の輸送船不足、地上部隊の規模(2個師団は、日本軍の抵抗を想定した場合に不十分)、日本の空軍力(特に特攻機)の存在が障害だった。また、千島列島の占守島の戦い(8月18~23日)で、ソ連軍は日本軍の予想外の抵抗により大きな損失を被った。この戦いで日本軍は600~1000人、ソ連軍は1567~3000人の死傷者を出し、ソ連の侵攻能力に疑問符がついた。

最後に、占守島の戦いと日本の抵抗だ。 占守島での日本軍の抵抗は、ソ連の南下を遅らせ、北海道侵攻のスケジュールを狂わせた。第5方面軍司令官・樋口季一郎中将は、降伏後も自衛のための反撃を命じ、日本軍はソ連軍を一時圧倒。8月23日の停戦協定で戦闘は終結したが、この抵抗がソ連の北海道侵攻意欲を削いだ可能性がある。

■計画の中止とその後

1945年8月22日、ソ連軍最高司令部は北海道侵攻の中止を決定。代わりに、千島列島と南樺太の占領に注力し、8月28日から9月3日にかけて北方四島(択捉、国後、色丹、歯舞)を占領した。日本の降伏文書調印(9月2日)後、ソ連はこれらの地域を自国領に編入し、戦後の北方領土問題の端緒となった。

ソ連による北海道占領計画は、スターリンの領土的野心と戦後の勢力拡大意図を背景に、1945年8月に具体的に立案された。しかし、米国の反対、ソ連軍の能力的制約、占守島での日本軍の抵抗により、計画は開始2日前の中止に追い込まれた。この歴史的事実は、戦後の日本が連合国間の駆け引きと地域の軍事バランスにより、重大な危機を回避したことを示している。

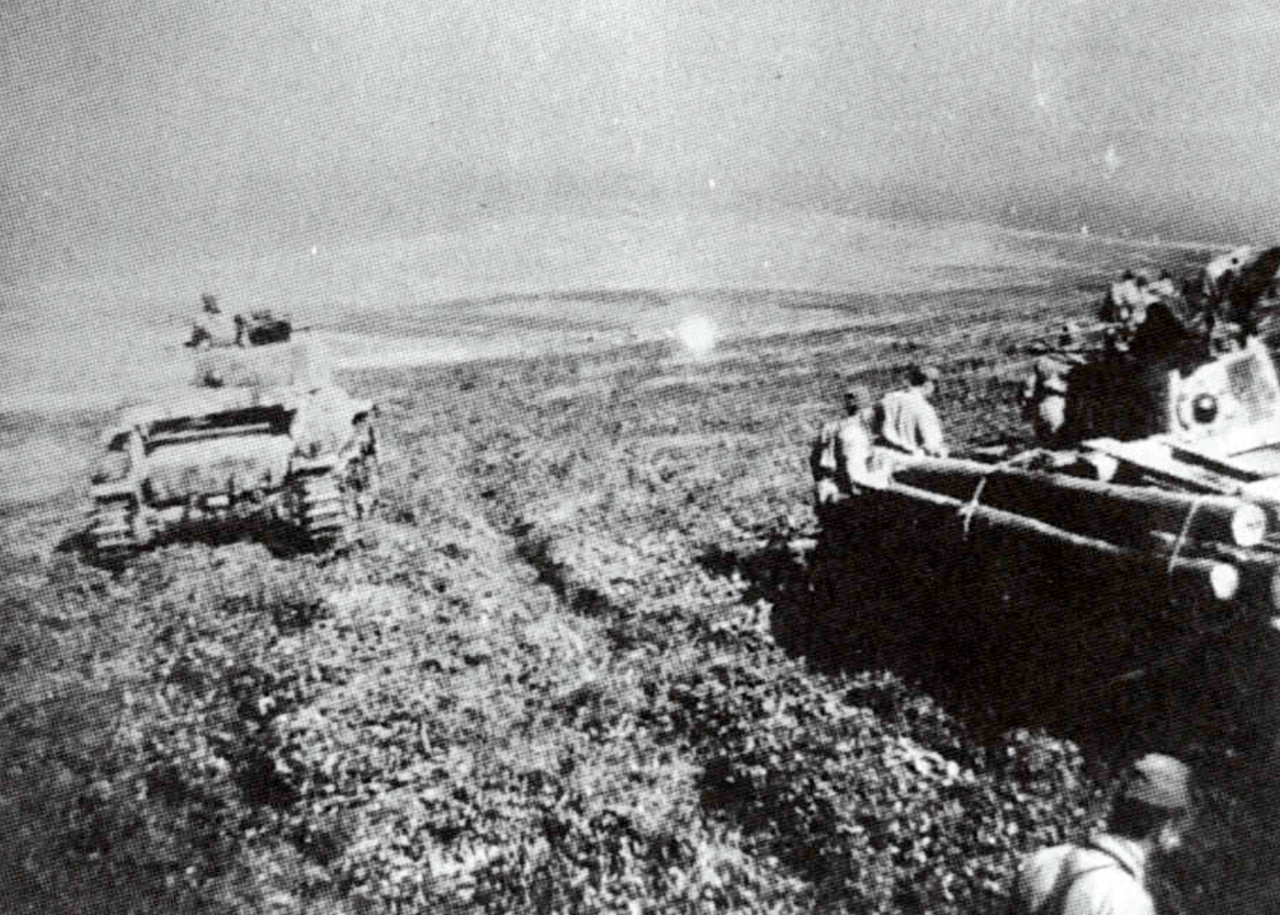

占守島の戦いで進軍する日本軍の戦車部隊。

サンフランシスコ虹色交差点-150x150.jpg)