「天皇の中国訪問」は何をもたらしたのか? 国際社会から孤立した中国と、天安門事件への不信を抱いた日本… 「皇室外交」の歴史をふりかえる

天皇と皇室の日本史

平成4年(1992)秋に行われた天皇訪中。中国を国際社会に復帰させる思惑があったものの、尖閣問題や天安門事件への不信感もあり、当時の宮沢喜一首相も「グラグラ」していたというが、この訪中は何をもたらしたのだろうか。皇室による外交について、その影響力をふりかえりたい。

■謙虚な姿勢で平和を世界へ嘆願

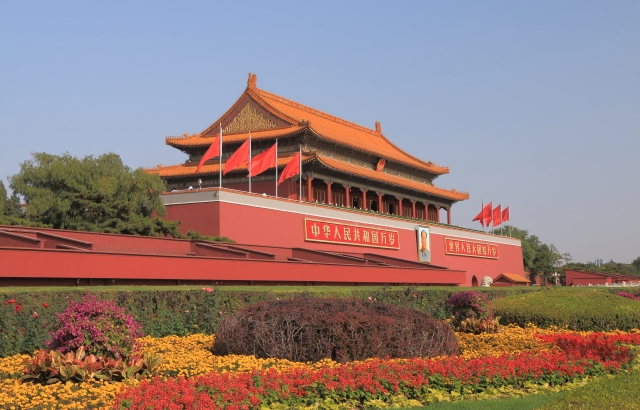

天安門

宮中や政府では皇室外交という文言は公式には使用していない。「国際親善」という言葉がこれに該当する。外交というフレーズが政治との関係に敏感にさせるのだろう。

皇室外交は、政府のいわゆる外交と違い、皇室の国際交流の機会は、他国への儀礼的な訪問、たとえば王族の冠婚葬祭への出席、親善や慈善チャリティーへの参加、美術展などイベントなどへの出席、名所旧跡の視察など、こうした活動をマスコミ各紙が報じることによってその効果は計り知れないものになる。

戦前、裕仁天皇が他国の君主に対して外交的成果を知らしめた一例は、昭和10年(1935)の満州国皇帝・溥儀(ふぎ)の来日だろう。満州国はいわゆる傀儡(かいらい)国家ではあったが、薄儀自身は清朝の復活を願って皇室を利用した。

異例なことだが天皇は東京駅まで薄儀を迎えに行き皇居で歓待した。溥儀も天皇が日本の国民、軍人の前で絶対的な権威や正当性を示す姿を見て、天皇との兄弟を詠うことで満州国での支配力を強化することに努めようとした。戦前の皇室外交でこれほど権威を内外に示した事例は稀である。

しかし、敗戦によって天皇の位置は大きく変わった。天皇は人間宮言をおこない、憲法で象徴となったことで政治と大きく離れることになった。政府や宮内庁は「天皇の政治行為」を禁じた憲法の趣旨に沿い、きわめて慎重に対応するようになった。

天皇の外遊について平成17年(2005)2月3日、憲法調査会において、高橋紘(たかはしひろし)参考人は「皇室外交は問題がある」と認め、天皇の外遊は時の政府が判断するものであり、「それ自体に政治的色彩があることは否めない」と答えている。そのため宮内庁は、外遊が政治性を帯びないために時の政権との距離感を保つことに苦労している。

昭和46年の裕仁天皇のヨーロッパ外遊はその事例の一つだ。訪欧途上、アンカレッジで予定外のニクソン大統領との会談が急きょ設定された。日本側はアメリカの要望を原則受け入れたが、ニクソンは選挙戦の最中で、福田赳夫(ふくだたけお)外相も同席した会談を提案してきた。

福田外相は、選挙といった政治利用を危惧して「遺憾千万(いかんせんばん)」と出先に憤慨する電報を打っている。このときの会談はあいさつ程度で終わったが、今後にこのような政治的会談を設定された時の教訓になった事例だった。

その後の天皇の訪米についても問題が発生した。田中角栄政権は日米首脳会談の共同声明文に異例なことに天皇訪米を盛り込み、国会や宮内庁からも批判が噴出した。

宮中側近の資料には、政治から距離を置きたいとする宇佐美毅(うさみたけし)長官の姿勢がはっきりと示されている。皇室外交は、訪問国との間が安定して大きな政治・外交的課題がない時が宮中には歓迎される。天皇が紛糾に巻き込まれないためだ。しかし、政府がいつも同調するとは限らない。

一方、外遊が始まって当地で予想外の難局に直面することもある。裕仁天皇は英蘭を訪問したとき反対デモに遭遇した。天皇は大戦中の戦時捕虜の過酷な待遇問題を突き付けられた。宮中晩餐会では、エリザベス女王やユリアナ女王から冷静ながらも厳しいスピーチがあり、両国の国民レベルでの和解への道は険しく皇室外交に新たな課題がクローズアップされた。

だがこうした晩餐会のスピーチのやり取りを繰り返す中で女王、天皇の「お言葉」が徐々に変化して平和に導いていくことを確認できるのも皇室外交ならではといえる。

明仁天皇も政治に直面した事例がある。日中国交正常化20周年を祝いたい当時の外務省はかなりの前のめりで、平成4年(1992)秋の天皇訪中実現に奔走していた。平成元年に天安門事件が発生したばかりで、中国は国際社会から孤立しており、天皇を招いて世界に安定した中国を見せたかった。

一方、外務省も中国の孤立を危惧したのだろう。だが、宮沢喜一首相にしてみれば尖閣列島問題、天安門事件への不信感もあり当初は迷っていた。外交文書には「総理がグラグラしている」という記述もあり、外務省が政権に大きな影響を与えようとしたことがわかる。

自民党内は、「お言葉」で両国が紛料すると反発していた。外務省は対中関係を進展させ、日本のイニシアチブで中国を国際社会へ復帰させるもくろみもあったのだろう。結果を見れば天皇訪中は実現し、晩餐会では「深く悲しみとする」との「お言葉」もあり、外務省側の尽力は成功したということが言える。

だが、このとき日中両国の内外の環境が本当に整備されていたのか、果たして大きな成果があったのか。これは皇室外交で最も教訓となる事例でもある。

一方、明仁天皇は、裕仁天皇時代から続く戦後課題について、お詫びと慰霊の旅を継続したことは特筆できる。負の遺産は簡単に解決できないが、訪問先で「お言葉」を述べ、献花して慰霊陣に首を垂れる姿は、皇室外交の謙虚な姿勢と平和を愛する皇室をアピールする機会になった。

監修・文/波多野勝

-150x150.png)