命が惜しくない奴は来い! 張飛が曹操軍の前で仁王立ちした「長坂橋」は、今どうなっているのか?

ここからはじめる! 三国志入門 第107回

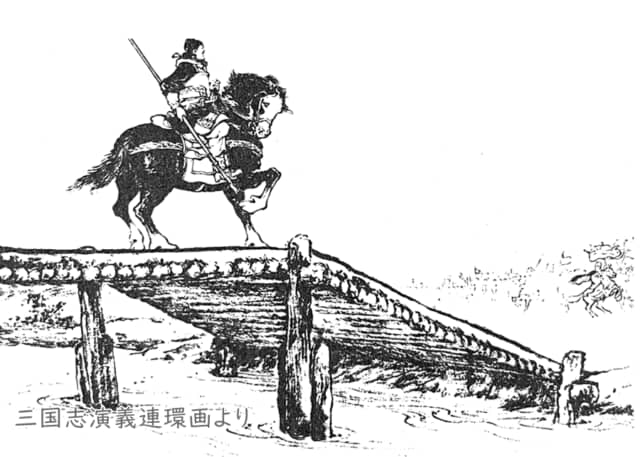

三国志演義連環画より 長坂橋に立つ張飛

中国の湖北省にある当陽(とうよう)市。『三国志』の舞台としておなじみの地名だが、街のど真ん中、車が行きかうロータリーには趙雲(ちょううん)の黒い騎馬像が堂々と建つ。槍を構え、懐に阿斗(劉禅)を抱き、通りを見下ろす趙雲の姿は実に雄々しい。

このあたりが西暦208年に行われた「長阪(ちょうはん)の戦い」の古戦場とされている(※)。像のすぐ脇にあるのが「長坂坡(は)公園」。公園化されていて、今では市民の憩いの場だ。さほど広くない公園ながら、その真ん中には明の時代に建てられた「長阪雄風」の石碑、白い趙雲像などが佇んでいる。

(※筆者注)小説『三国志演義』の地名表記では長「坂」だが、正史の表記では長「阪」。現地の地名表記は「阪」「坂」が混在するため、以下は「演義」の表記に基づき「長坂」、「長坂橋」と記す。

こちらも懐に阿斗を抱え、右手に青釭(せいこう)の剣を握った「一騎駆け」を模したもので、先の黒趙雲像とはまた趣の異なった格好よさがある。ちなみに公園内のトイレもきれいな水洗で安心して使うことができた。そのあたりも趙雲の威風が行き届いているのだろうか。

また、この当陽には、のちに関羽が呉軍に捕まって斬られた臨沮(りんそ)があり、関羽の胴体が埋葬されたと伝わる関陵、関羽の亡霊が現れたという玉泉寺などのスポットが点在。ほか、阿斗を託して井戸に身を投げた麋(び)夫人の像や、少し行けば麦城や周倉(しゅうそう)の墓なども。町全体が三国志テーマパーク・・・というほどでもないが、三国志ファンが十分に楽しめる街であることは確か。

さて長坂といえば、もうひとつ見せ場がある。張飛が少数の騎兵で守備して曹操軍の追手を食い止めた、長坂橋である。現在も当陽市には長江の支流、沮漳河(沮河)という川が東西に流れている。調べたところ、その川には4つの橋がかかる。

左上/湖北省当陽市にある長阪坡公園のゲート。右上/当陽のシンボル・趙雲像。左下/長阪にかかる橋。右下/長坂橋の跡と伝わる場所に建つ「張翼徳横矛處」の石碑。撮影:上永哲矢

ただし「長坂橋」ではなく、当陽一橋から四橋という、いたってフツーの名前。長坂橋(という名の橋)は残念ながら無いのである。それは尤もな話で、1800年も前と今とでは川も流れを大きく変えていて、橋自体も車がすれ違えるようなコンクリート製の大きな橋になっている。張飛が撤退するとき、切り落としてしまったという話はさておいて。

ただ、うろうろしているうちに「長坂橋」の跡地があるという情報をキャッチ。当陽二橋を渡って北へ行ってしばらくすると、東屋がひとつあるのが見えた。そこには「張翼徳横矛處」と刻まれた石碑がある。「張飛(翼徳)が矛を横たえしところ」という意味だ。まさに、ここで張飛は「命が惜しくない奴はかかって来い!」と叫んだのだろうか。

石碑は18世紀の終わりごろに村長が修理したものだそうで、なかなかの年季が入っている、というよりボロボロだ(写真参照)。訪ねたときは残念ながら字がほとんど消えかけていて、「張翼徳横矛処」の文字は、相当近づかないと読むことができなかった。

あくまで伝承の域を出ないが、ここが地元に伝わる張飛仁王立ちの地であるらしい。しかも川(沮河)から1kmほど北に離れた平地にあるため、橋という雰囲気はない。ただ、このあたりは「壩陵橋」という地名でも呼ばれているので、かつて橋があったのかもしれない。

ふたたび、当陽二橋に立って当時の戦いに思いを馳せていると、その脇を二人乗りのバイクがスーッと走り去っていった。どうやら、ここに仁王立ちしたところで迷惑がられ、クラクションを鳴らされておしまいのようである。

ここ当陽には趙雲のあざなからとられた「子龍路」のほか、「関陵路」「長坂路」がある。しかし「張飛路」「翼徳路」はない。銅像もない。どうやら本場でも当陽での主役は趙雲で、張飛はそれほどクローズアップされていないのは寂しい気がする。

その代わり、故郷の涿州(たくしゅう)、太守を務めた宜昌市(夷陵)や四川省の閬中(ろうちゅう)、首塚のある重慶市の雲陽など、彼ゆかりの場所は中国に数多くあり、そこでの張飛人気はすごい。それらも機会があれば紹介したいと思う。

※筆者注:史跡の写真および状況は2015年ごろの訪問時のもので、現状とは異なる場合があります。