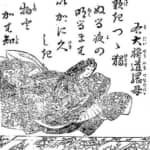

長寿を保ち道長や子女の行く末を見守った源倫子

紫式部と藤原道長をめぐる人々㉓

ふたりの結婚を全面的に支持したのが、母の穆子だった。穆子は以前から道長を見どころのある青年と見ていたようで、「思慮深く才気がある」と雅信を説得。また、倫子が今の天皇や東宮に入内するのは年齢的に難しいと諭したことで、晴れてふたりは夫婦となった。

翌988(永延2)年に長女・彰子(あきこ/しょうし)を出産したのを皮切りに、倫子は2男4女を生んだ。末っ子の嬉子(きし/よしこ)を生んだのは44歳の時のこと。かなりの高齢出産だった。倫子が健康的な女性だったからこそ無事に出産できたともいえるが、夫・道長に深く愛されていたこともうかがえる。

995(長徳元)年に関白を務める藤原道隆(みちたか)・道兼(みちかね)兄弟が相次いで亡くなると、弟の道長が一気に右大臣に昇進。一族の棟梁たる藤氏長者となり、さらに天皇の補佐役で関白に準ずる重職である内覧に任じられた。なお、道長の出世を見る前に、倫子の父・雅信はこの世を去っている。

999(長保元)年に、長女の彰子が一条天皇に入内。わずか12歳だった。倫子は従三位に格上げされ、まだ幼さの残る娘を支える役割を担った。

次女・妍子(けんし)は三条天皇、三女の威子(いし)は後一条天皇、四女の嬉子は後朱雀(ごすざく)天皇と、それぞれ天皇の后となった。なお、四女の嬉子は後朱雀天皇が即位する前に死去している。

道長の一家は「一家三后」などと称され、長男の頼通(よりみち)、次男の教通(のりみち)も摂関を務めるなど、家族全員が高い地位を占めることとなった。

道長の日記『御堂関白記』には、ともに内裏に上がったり、娘たちの屋敷を泊まり歩いたりと、自邸を飛び出し、活動的に行動する倫子の姿が記録されている。『大鏡』にも「倫子はどこにでもお出ましになる」とあるから、当時としては珍しく、かなり活発な女性だったようだ。

一方、夫の道長は、源明子(あきこ)という次妻がおり、倫子同様、6子をもうけている。そのほか、権大納言源重光(しげみつ)の娘、太政大臣藤原為光(ためみつ)の娘、その妹など、複数の女性関係があったが、倫子がそれらについて取り立てて非難した様子は見られない。あるいは、夫の女性関係に対して寛大に見せる配慮をしていた女性だったのかもしれない。

なお、『尊卑分脈』によると、紫式部は「道長妾云々」と記されており、当時からそんな噂が人々の口にのぼっていたことも考えられる。そんな紫式部に対してさえ、倫子は娘・彰子に仕える女房の一人として丁重に遇しており、贈り物や文を贈るなど、細やかな気遣いをしていたというエピソードも残っている。

道長との夫婦仲はきわめて良好だったようだが、時にはこんな対応も見せている。

1008(寛弘5)年、彰子の生んだ皇子・敦成(あつひら)親王の五十日の祝いの際、酔った道長は有頂天となり「中宮様(彰子)も母上(倫子)も私が父や夫だったおかげで幸せになれた」と自慢げに語るところを見て、倫子はいたたまれずに、その場を退出した(『紫式部日記』)。冗談とはいえ、倫子には見るに耐えない姿だったのだろう。道長は慌てて倫子の後を追いかけたというから、本心で妻を蔑(ないがし)ろにしたわけではないことが分かる。絶対的な権力者となっていた道長の意外な一面といえる。

同年に倫子は従一位に、1016(長和5)年には后に準ずる准三宮となった。死因についてはよく分かっていないが、1053(天喜元)年に永眠。次々に身内に先立たれながら、享年90という長寿を保った。

- 1

- 2