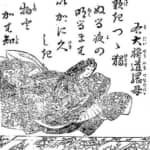

天下の「荒くれ者」から国の「救世主」となった藤原隆家

紫式部と藤原道長をめぐる人々⑲

ところが、翌996(長徳2)年に兄・伊周が懇意にしていた女性に近づいたとの誤解から、花山法皇に矢を射掛ける不祥事を起こし、伊周とともに左遷された。隆家は過去に花山法皇から挑発された因縁を抱えていた(『大鏡』)というから、ひょっとしたら兄の女性問題とは関係なく、常日頃から法皇を懲らしめる口実を探していたのかもしれない。

ともあれ、兄弟は中央政界から追放されることとなった。隆家が配流先の出雲国(現在の島根県東部)ではなく、但馬国(たじまのくに/現在の兵庫県北部)に留まることになったのは、病気が理由だったといわれている。

998(長徳4)年に放免されて帰京。まもなく政界に復帰すると、1002(長保4)年に権中納言に復任するなど少しずつ政治的影響力を取り戻し、1009(寛弘6)年には中納言に叙任された。なお、姉の定子(1000年)、兄の伊周(1010年)がこの時期に相次いで死去している。

1012(長和元)年頃より、参内も難しくなるほどの眼病を患ったという(『御堂関白記』)。宋(中国)から来た眼病の名医が大宰府にいると聞くと、隆家は大宰権帥の任官を申請。1014(長和3)年に希望が叶い、大宰権帥を兼任することとなった。

在任中の1019(寛仁3)年、異民族により壱岐(いき)や対馬(つしま)、博多が襲撃されるという事件が勃発する。半月ほどの侵攻で364人が殺害され、約1300人の男女が拉致されるという、日本にとって未曾有の事態だった。蒙古襲来のおよそ250年前のことで、「刀伊の入寇」と呼ばれている。

襲った異民族の正体は、中国東北地方の女真と呼ばれる民族の一部で、今でいう海賊行為を行なう集団だった。隆家は九州の豪族を指揮し、言葉の通じぬ得体の知れない敵を必死に撃退したのだった。

外敵から国を守った功労者となった隆家だったが、昇進はなく、恩賞さえなかった。褒賞を与えるという指示を出す前に戦闘が終了したから、というのが、褒賞を渋った公卿たちの理由らしい。

そればかりか、当時、京で流行の兆しを見せていた天然痘は、同年に太宰府から戻ってきた隆家が持ち込んだ、と非難する声まで出る始末だった。隆家が1023(治安3)年に中納言を辞退したのは、平和ボケした公卿たちをまともに相手にするのがバカバカしくなったから、といえるかもしれない。

1037(長暦元)年に再び大宰権帥に任命され、1042(長久3)年に辞任するまで務めた。辞任の2年後となる1044(長久5)年1月1日に死去。享年66だった。

京にいた頃は「天下のさがなもの(荒くれ者)」と白い目で見られることもあったようが、赴任した九州では公明正大な政治を行ない、刀伊の入寇で見せた活躍も相まって、地元の豪族たちからの心酔ぶりは大変なものだったらしい。

『大鏡』では「大和心かしこくおはする人」と称賛された。血気盛んな一面がある一方、人から愛される魅力にあふれた人物だったようだ。

- 1

- 2