朝ドラ『虎に翼』寅子らの新たな学び舎はどんな場所だったのか? 弁護士法改正で遂に女性が弁護士になれる!?

朝ドラ『虎に翼』外伝⑧

NHK朝の連続テレビ小説『虎に翼』第4週「屈み女に反り男?」がスタートした。いよいよ明律大女子部法科の学生らが、本科へと進んで男子学生と肩を並べて法律を学んでいく。既に弁護士法改正が交付された状況からのスタートだが、史実ではどのような流れで弁護士法が改正されたのか、また弁護士への道がいかに厳しかったのかを取り上げる。

■弁護士法の改正によっていよいよ女性が弁護士になる道が開ける

昭和10年(1935)春、主人公・猪爪寅子(演:伊藤沙莉)らが明律大学女子部法科を卒業し、明律大学法学部へ進学するところから第4週はスタートする。これまで「魔女部」などと貶められてきた寅子らは法学部の男子学生らからどのような謗りを受けるかと身構えるが、花岡悟(演:岩田剛典)から拍子抜けするような歓迎の言葉をかけられ、ある種異様なほどの“平和な学生生活”を始めた。得体の知れない“違和感”の正体は、明日以降の物語で明かされていくだろう。

さて、ここで重要なのはやはり「弁護士法の改正」である。史実の明治大学における法学教育と共にみていこう。

そもそもこの弁護士法改正の始まりは、大正11年(1922)まで遡る。司法省が弁護士法改正のための調査委員会を設置し、5年後の昭和2年(1927)に弁護士法改正綱領がまとめられた。そこに盛り込まれたのが、女性の弁護士を認めるという内容である。明治大学専門部女子部法科はこの流れを受け、女性弁護士の誕生を見据えて設けられたものだった。

とは言え、寅子のモデルである三淵嘉子さん(旧姓:武藤)が明治大学専門部女子部法科に入学した段階では、女性に対して裁判官・検察官・弁護士になるための高等試験司法科(現代の司法試験)を受験する権利は認められていなかった。

それが認められるのが、昭和8年(1933)の弁護士法改正で、それまで「成年以上ノ男子タルコト」と記載されていた条件が「帝国臣民ニシテ成年者タルコト」となった。これによって、女性にも弁護士になる道が開かれたのである。ただし、1933年に公布されたこの改正法が施行されるのは、3年後の昭和11年(1936)のことだった。

法律上は女性にも弁護士になる権利が認められたのだが、言うまでもなく実際はそう簡単なことではなかった。大前提として高等試験司法科に合格しなければならないが、これを受験するためには、厳しい予備試験に合格するか、予備試験を免除されなければならない。後者は高等学校卒業、大学の予科修了、もしくは文部大臣が指定する専門学校卒業が条件であり、そもそも当時の状況を鑑みれば女性がこの条件をクリアすること自体が難しかった。

そんななか、明大女子部はそもそも女性の法曹界進出を目標にしていたことから明治大学法学部への編入を認めており、この時点で女性が弁護士を目指す(=高等試験司法科を受験する)ためには明治大学専門部女子部法科で学ぶことが最もスムーズな道筋だったのである。

嘉子さんは当時の様子を後に振り返り、「男子学生とお互いに関心はあっても口をきく勇気はなく、女子学生はいつも教室の前方に固まって授業を受け、それ以外の時間も専ら女子だけで行動していた。やはり女子学生にとっては男子学生の勉学の場を拝借しているという感じだった」と述べている。

ちなみに、『虎に翼』作中において、猪爪家の書生・佐田優三(演:仲野太賀)は幾度も高等試験司法科を受験し、残念ながら不合格という結果が続いている。すっかり「ナレ落ち」が定番化してしまったが、まずもってこの試験にチャレンジできるだけでも非常に優秀な学生であることは間違いないだろう。

母・はる(演:石田ゆり子)の言葉を借りるなら「やっと地獄の入口に立った」寅子たち。男子にとっても難関だった法曹界入りに向けて、各々がどのように挑んでいくのか見守りたい。

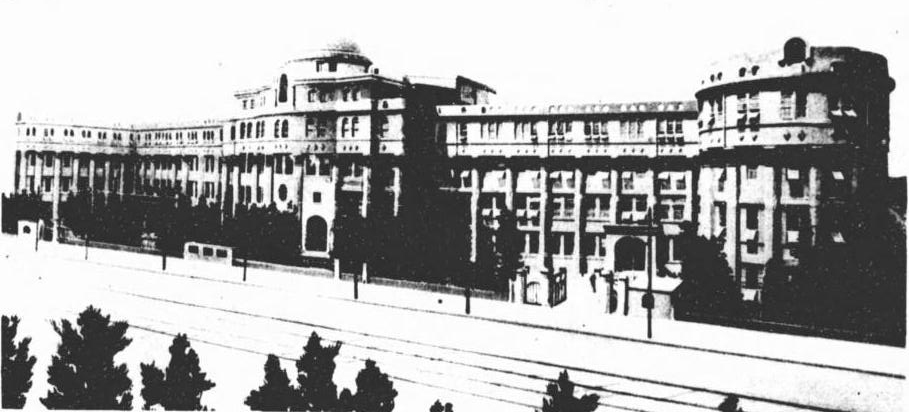

昭和初期の明治大学校舎

『明治大学五十年史』より/国立国会図書館蔵

<参考>

- 明治大学史資料センター「三淵嘉子(みぶちよしこ)—NHKの連続テレビ小説(朝ドラ)の主人公のモデルとなった女子部出身の裁判官—(法曹編)」

- 神野潔『三淵嘉子 先駆者であり続けた女性法曹の物語』(日本能率協会マネジメントセンター)

- NHKドラマ・ガイド『虎に翼』(NHK出版)