前例を踏襲しない道長を支え続けた藤原行成

紫式部と藤原道長をめぐる人々⑩

3月10日(日)放送の『光る君へ』第10回「月夜の陰謀」では、右大臣・藤原兼家(ふじわらのかねいえ/段田安則)による花山天皇(かざんてんのう/本郷奏多)の退位をめぐる陰謀、世にいう「寛和の変」が決行される様子が描かれた。

■藤原兼家の策略で花山天皇が退位させられる

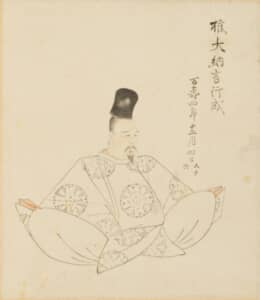

江戸時代後期に完成した、栗原信充の手による『肖像集』に描かれた藤原行成。行成は能書のみならず、和歌においても『後拾遺和歌集』をはじめとする勅撰集に入集するなど、非凡な才能を見せている(国立国会図書館蔵)。

愛する忯子(よしこ/しし)を亡くした花山天皇は、安倍晴明(あべのはるあきら/せいめい/ユースケ・サンタマリア)の助言を受けて、出家を口にするようになった。出家が忯子を浄土へ導くという考えは、晴明と藤原兼家がめぐらした奸計(かんけい)にもかかわらず、花山天皇の決意は徐々に固まっていく。

一方、幾度もの手紙のやり取りを経て、まひろ(のちの紫式部/むらさきしきぶ/吉高由里子)と藤原道長(みちなが/柄本佑)は、ある満月の夜に廃屋となった屋敷で落ち合った。まひろを熱く抱擁する道長は、身分を捨てて遠くの国で二人、寄り添って暮らしたいと持ちかける。戸惑うまひろは、道長と気持ちの通い合うことを心から喜ぶ一方で、二人で駆け落ちをするのではなく、京で道長が出世し、世の中を変えてくれることを望んだ。互いの愛を確かめ合った二人は、結ばれる。

それからまもなくのこと、かねてからの兼家の計画が実行に移された。花山天皇は、信頼していた藤原道兼(みちかね/玉置玲央)に連れ出され、元慶寺(がんけいじ/がんぎょうじ)で出家する。ところが、ともに出家することを誓っていた道兼は、追いすがる花山天皇に冷笑を浮かべたまま、剃髪することなくその場を立ち去った。

こうして、形式的に花山天皇の退位の条件が出揃い、自身の孫である東宮・懐仁親王(やすひとしんのう/高木波瑠)を即位させるという兼家の陰謀は完成した。勝ち誇った兼家の笑い声が、京の都に鳴り響いた。

■道長と同じ日に息を引き取る

藤原行成(ゆきなり)は972(天禄3)年に生まれた。父は右少将を務める藤原義孝(よしたか)で、母は源保光(みなもとのやすみつ)の娘。父方の祖父は権勢を誇った摂政太政大臣の藤原伊尹(これただ)だったが、行成の生まれた年に亡くなっている。さらにその2年後には父の義孝も死没。

九条流の嫡流として生まれながら、人生の始まりは不遇としかいいようのない境遇に見舞われた。一族が没落するなか、しばらく母方の祖父である保光の庇護(ひご)下にあったらしい。995(長徳元)年には、母と保光も相次いで亡くなっている。

ところが同年、蔵人頭(くろうどのとう)への抜擢という転機が訪れる。行成の高い能力はすでに周囲に認められており、前任者である源俊賢(としたか)の推挙によって実現したらしい。

以降は順調に出世。一条天皇や藤原詮子(せんし/あきこ)、藤原道長らの信任が厚かったことも背景にあったようだ。1001(長保3)年には参議。権中納言、大宰権帥(だざいのごんのそち)を経て、1020(寛仁4)年には権大納言に昇っている。

- 1

- 2