「昔はモテた」という自信が“妻へのモラハラ”に… ひどい亭主関白だった小林一茶の実像

炎上とスキャンダルの歴史

「雀の子 そこのけそこのけ お馬が通る」などやさしい俳句で有名な小林一茶。しかし彼の素顔は、「遺産相続でモメて財産を強引にぶん取る」「生理中の妻に一晩5回の性行為を強いる」など、ひどいものだった。52歳のときに20歳以上若い妻と結婚してからは子作りに励むのだが……。

■作風とかけ離れた素顔

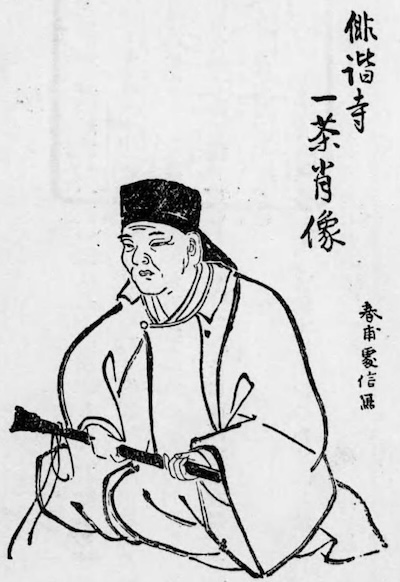

勝峯晋風「一茶発句集」より

江戸時代後期を代表する俳人・小林一茶は、作者の実像と作風がかけ離れていることで有名です。

「すずめの子 そこのけそこのけ お馬が通る」。

「やせ蛙 負けるな一茶 これにあり」。

その眼差しの優しさとは裏腹なのが、すべての欲が深すぎる一茶の人生でした。

信濃国(現在の長野県)の柏原の村で、やや裕福な農民の子として生まれた一茶(本名・小林弥太郎)ですが、15歳で江戸に丁稚奉公で向い、39歳を過ぎるまで故郷に戻ることはありませんでした。故郷に戻った一茶は強引に危篤状態の実父に取り入り、これまで何の面倒も見てこなかったのに他の家族同様の遺産相続の権利をふりかざし、見事に土地と財産の半分~3分の1を手にすることができました。

こうして数え年52歳にして、はじめて貧乏俳諧師から土地持ち、家持ちのひと並みの暮らしができるようになった一茶は、すでに歯も抜け、正体不明の皮膚疾患に覆われた身体であったにもかかわらず、28歳の妻・菊を迎えました。妻を得たのは家事と子作りのためでした。

■若い頃はモテた小林一茶

戯曲『小林一茶』を書くため、彼の人生を調べ尽くした井上ひさしによると、一茶と実際に交流した人びとから「凶暴・短気・自信家・女に薄情」などと口々に酷評される一茶ですが、若い頃は「手足が大きく」ーーつまり節々までがっちりとした体格の持ち主で、女性からモテたそうです。

菊と結婚した時には、長年の不摂生が祟って、もう目も当てられぬほど病み衰えていました。それでも「昔はモテていた」という事実が妙な自信につながっているらしく、妻の菊にも徹底的に亭主関白で通したようですね。

悲惨なのは菊です。妻は夫に尽くすものだとされていたので、一茶からの命令は絶対でしたし、一日に何度も身体を求められる「交合」を拒否することもできません。しかも、せっかく菊が新しい命を授かっても、一茶の子は生まれては次々に死んでいくだけでした。

■「お前が窒息死させた」と妻を責める

文政2年(1819年)には第二子・さとが、文政4年(1821年)には第三子・石太郎が、文政6年(1823年)には第四子・金三郎が亡くなっています。第三子は、菊が背中におぶっている間に死んでいたらしく、一茶は「お前が窒息死させた」と妻を責めています。

セクハラとモラハラの二重奏、そしてまるで自分だけが被害者のような口ぶりには呆れてしまいますね。金三郎のあとには、菊自身も病を得て亡くなりました。

妻子のあいつぐ死の原因は、一茶がわずらっていた梅毒と思われる病気だと考えられますが、奇怪なことに一茶本人はなかなか死ぬことなく、跡継ぎの子どもがほしいという一念でその後も何人もの妻を迎えていったのです。

画像…勝峯晋風 編『一茶発句集』,古今書院,大正15. 国立国会図書館デジタルコレクション

-150x150.jpg)