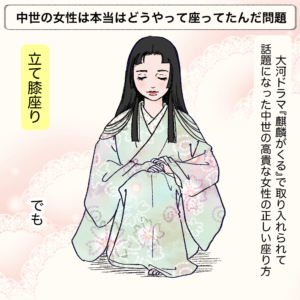

【イラストレーター・tomekkoが服飾史をマジメにおもしろがってみた】中世の女性たちはどうやって座っていたのか問題

紫式部も着ていた!?古代・中世のおしゃれ事情

子育て絵日記を配信しているInstagramアカウント(@tomekomet)では、約14万人フォロワーを誇る人気イラストレーターのtomekkoさんにはもう一つの〝顔〟が!日本史学科卒というtomekkoさんが着物と服飾史をマジメにおもしろがってみるアカウント(@tome_kimono)と歴史人Kidsがコラボレーション!新説をご存じの方がいらっしゃいましたら、そっと教えて下さい。

こんにちは。服飾史を調べるのが大好きなコミックエッセイストとめっこと申します。

昔の人がどんなものを着て、どんな生活をしていたのか。時代時代に訪れるファッションリーダーやブームはどこから?誰から?

そんなことを調べ始めると楽しくて楽しくて時間を忘れてしまいます。

そんな私が歴史人kids WEBでは、ドラマや絵画から気になる服飾のリアルについてお伝えしてみたいと思います。

イラスト:tomekko

2020年の大河ドラマ『麒麟がくる』で恐らく現代日本の時代劇としては初めてでしょうか?高貴な女性たちの座り方を、時代考証に基づき立膝座りで再現しました。そう、今だったらお行儀が悪い!と怒られてしまいそうですが、当時の正しい座り方はこっちなんです。

イラスト:tomekko

※肖像画を省略しております。ご了承ください。

といっても実際当時(安土桃山時代)の絵画に描かれた女性たちの座り方と劇中の女優さんの座り方を比べるとどうも違いますね。劇中ではどちらかというと西洋の騎士やバレエの王子様がひざまずく姿に近いような…

実際、女優さんはインタビューでも床に足の甲が当たって痛かったとおっしゃっていました。そんなつらい座り方を当時の女性たちはふだんからしていたのでしょうか?

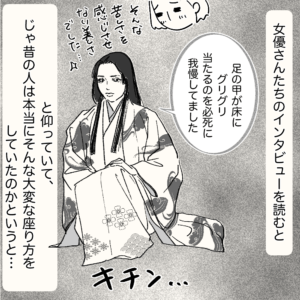

答えはNO!

イラスト:tomekko

実は厳密にはあぐらに近いゆるい立て膝座りが正しく、劇中とは異なるんです。これならリラックスして座れそうですね。

でも、せっかく当時の生活に近い所作を取り入れたのに、なぜ違った形にしたのでしょう?

正解は、しなかったのではなくできなかったのだと思います。

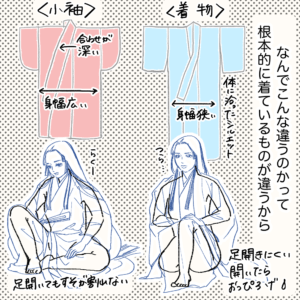

なぜなら根本的に中世の人たちの着ていたものが違うから。

イラスト:tomekko

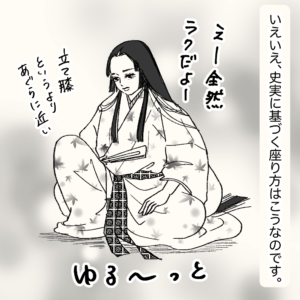

時代劇で使われているのは着物です。しかし中世から江戸前期までの人々は、小袖というものを着ていました。

小袖は広げた形は似ているけれど身幅や袖のつき方が全然違っていて、実際に着てみるととてもゆったりとして股を開いて座っても裾が割れることはありません。

時代劇で使う着物ではあの座り方ができないことが分かりますね。

イラスト:tomekko

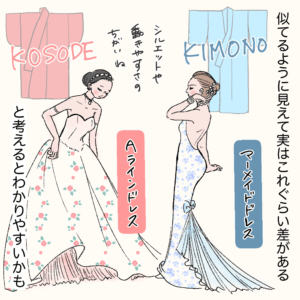

着物と小袖の着心地、動きやすさをドレスに例えてみましたが伝わるでしょうか?

特に下半身の可動域がまったく違うことがわかるかと思います。

でも…それなら時代劇でも小袖を使えばよかったのでは?と思いませんか?

次回は、なぜ時代劇に小袖が使われないのか?を考えてみます。