秀吉への「絶対服従」の誓紙に署名していた家康

史記から読む徳川家康㊱

9月24日(日)放送の『どうする家康』第36回「於愛日記」では、徳川家康(とくがわいえやす/松本潤)の側室である於愛の方(おあいのかた/広瀬アリス)の過去が明かされた。一方、家康は、天下人・豊臣秀吉(とよとみひでよし/ムロツヨシ)の命により、北条氏上洛に向けて粘り強く交渉を続けていた。

秀吉と北条氏との対立が一気に加速

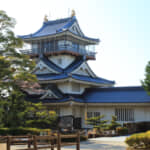

京都府京都市上京区に残る聚楽第跡の石碑。1587(天正15)年に、豊臣秀吉が京都で政務を行なう場所として築城された。九州征伐を終えた秀吉は同年9月に大坂城から移ってきている。日本を訪れていたポルトガルの宣教師であるルイス・フロイスは「壮大かつ華麗」な城郭と称賛した。

徳川家康を臣従させた豊臣秀吉は、次の狙いを関東の北条氏に定めていた。北条氏を豊臣政権に服属させる交渉には、同盟者である家康があたったが、真田昌幸(さなだまさゆき/佐藤浩市)が居座る沼田領をめぐって事態がこじれており、なかなか進展していなかった。

そんななか、家康が行方を追っていた千代(古川琴音)を、家臣の鳥居元忠(とりいもとただ/音尾琢真)が密かに匿(かくま)っていたことが発覚。その上、妻にしていたことで家中は大騒動となる。千代はかつて敵方だった武田家の忍びで、家康の正室である瀬名(せな)が処刑されるきっかけになった張本人の一人でもある。

家臣の中には、千代が元忠と結婚したのは、武田家の旧臣である真

その後、家臣らの度重なる説得が実り、北条氏はようやく一族の北条氏規(ほうじょううじのり)を上洛させた。しかし、上洛したのが当主・氏直(うじなお)でもなければ、実権を握っていた氏政(うじまさ)でもない、氏政の弟だったことで、秀吉は態度を硬化。北条と真田の対立の原因となっていた沼田領を真田氏にも割譲するよう家康に指示した。

それまで進めていた方針とはまったく違う裁定に戸惑う家康の前に、秀吉の新たな側室・茶々(北川景子)が突如現れた。その風貌が母のお市の方とそっくりであることに、家康は驚きを隠せなかった。

異説もささやかれる於愛の方の最期

1587(天正15)年2月13日、徳川家康が新たな居城として築城していた駿府城(すんぷじょう/静岡県静岡市)が、いちおうの完成をみた(『当代記』『家忠日記』)。

それから約半年後となる同年7月、九州征伐を終えた豊臣秀吉が京に凱旋。祝いを述べに上洛した家康は、秀吉の出迎えを受け、翌月5日に京に入った(『兼見卿記』『多聞院日記』『家忠日記』)。同8日、家康は秀吉の弟である豊臣秀長(とよとみひでなが)とともに従二位権大納言に叙任されている(『公卿補任』「勧修寺家文書」)。

この年の後半は鷹狩りを楽しむなど、家康にとって比較的に平穏な日々だったようである。

翌1588(天正16)年3月18日、家康は再び上洛し、秀吉と鷹狩りに出掛けたり(『家忠日記』)、秀吉の建てた聚楽第(じゅらくてい/京都府京都市)への後陽成(ごようぜい)天皇の行幸に参列したりして過ごしている(『御湯殿上日記』)。

- 1

- 2