破談になりかけていた家康と旭姫の「結婚」

史記から読む徳川家康㉞

地震の影響は、家康の領地よりも、羽柴秀吉(はしばひでよし)の勢力圏内の方が甚大だったようだ。秀吉が家康攻めの重要拠点として整備を続けていた大垣城(岐阜県大垣市)や長浜城(滋賀県長浜市)もこの大地震で被災。余震が続くなかでの出陣は無謀と判断した秀吉は、家康に対する総攻撃を中止し、話し合いによる懐柔に方針を転換したといわれる。

ただし、翌年正月の初旬頃まで、秀吉は家康成敗のため2月10日に出馬する旨を上杉景勝(うえすぎかげかつ)ら各大名に伝えていたらしい。

翌1586(天正14)年1月、出奔した数正は秀吉より和泉国(現在の大阪府南部)に所領を与えられた(『多聞院日記』)。

同月21日、京都では秀吉と家康の和睦が調ったとする噂が流れたという(『兼見卿記』)。同月27日には、織田信雄(おだのぶかつ)が岡崎にやってきて、家康と会談(『当代記』)。秀吉の意図を汲んで、上洛して臣従するよう説得にやってきたらしい。

この頃、秀吉は真田昌幸(さなだまさゆき)に「家康を赦免した」と、あくまで自身が優位に事を進めていることを伝えている(「真田家文書」)。しかし、秀吉側から妹の旭姫を三河に下す提案が行なわれるなど、実際は家康に気を配っている様子もうかがえる。

同年3月9日、家康は北条氏政(ほうじょううじまさ)・氏直(うじなお)父子と対面(『当代記』『家忠日記』『駿河日記』)。この時の会合で、秀吉と合戦におよぶことになった際の北条氏の協力が確認されたようだ。それを祝し、徳川家重臣の酒井忠次(さかいただつぐ)は、得意の海老すくいを踊ったという(『駿河土産』)。一方でこの会談は、北条氏との同盟を秀吉に誇示する目的があったものと考えられている。

同年4月12日、家康と旭姫との婚約が発表された。さっそく婚儀の準備が進められたが、家康から使わされた結納の使者が知らない人物であったことから秀吉が怒り出し、一時は破談になりかけたらしい。家康は婚礼中止を申し出たが、秀吉の知っている本多忠勝を使者とすることで、ようやく秀吉の機嫌が直ったという(『家忠日記』)。

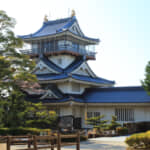

それからまもない同年5月14日に家康と旭姫との婚儀が浜松城にて執り行なわれた(『家忠日記』『言継卿記』『当代記』)。こうして秀吉の義弟となった家康だったが、秀吉の想定とは裏腹に、上洛する素振りを見せなかった。

そこで秀吉は、生母の大政所(おおまんどころ)を家康のもとに送る決意をした。大政所に人質であることを伝えられずにいた秀吉は、旭姫を見舞うという体裁にして、大政所を岡崎に行かせることにしたのだという(『宇野主水日記』)。

なお、同年7月17日、家康は真田昌幸を攻撃するため出陣しているが、秀吉の取り成しを受け、翌月7日に攻撃を中止。同20日には浜松に帰っている(『家忠日記』)。

同年9月26日、大政所が人質として遣わされることを伝えられた家康は、家臣と評議を行なった。家臣の中には上洛すべきでないという声が根強く、なかでも強く反対したのは、酒井忠次だったようだ。ドラマで描かれたのと違い、忠次が中心になって「(秀吉との)断交も辞さず」と強く家康の上洛に反対したらしい(『三河物語』)。ところが、家康は上洛を決意(『家忠日記』『三河物語』)。大政所が事実上の人質として出されるのは、上洛した際の家康の身の安全を保証するものであり(『家忠日記』)、さすがの家康も根負けしたのかもしれない。

同年10月18日、大政所が岡崎に到着(『多聞院日記』)。これと入れ替わるようにして、同月20日、家康が京へ向かった。24日には、家康は京都の茶屋四郎次郎(ちゃやしろうじろう)の屋敷に入っている(『家忠日記』)。

- 1

- 2