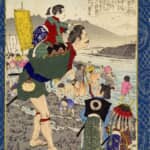

【西郷隆盛の子どものころ】刀をぶん回した暴れ坊な子どもが母の愛で目覚め、明治維新の立役者・西郷隆盛へ!

偉人の子どものころ物語

子どものころ、とんでもない暴れん坊だったら、親はその行くすえを心配してしまうもの。しかしながら、今回紹介する偉人は母親の愛に支えられ、心を入れ替え、成長したことで、近代日本の礎を作り上げるまでになった西郷隆盛を紹介する。子どものころの振る舞いから想像できない、立派な大人へと駆け上がった物語をどうぞ!

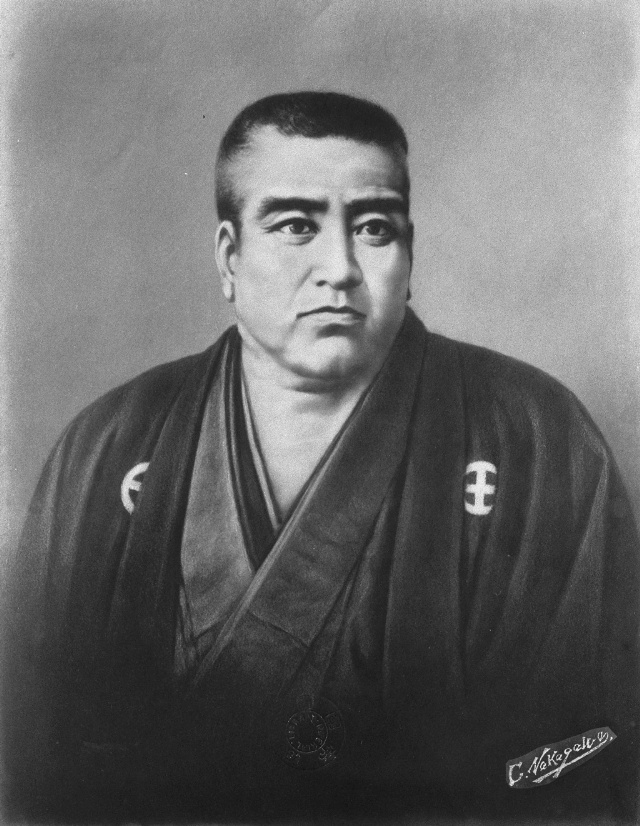

西郷隆盛(国立国会図書館蔵)

■からだが弱くてかつおぶしの煮汁(にじる)で育った

短い髪の毛、太いまゆ毛、小太りなおなか、犬を連れている、おいどんは……ごわす。

そんな連想ゲームができてしまうほど、体つきから話し方までイメージが定着している歴史人物は珍しいのではないでしょうか。いわずと知れた、幕末の偉人・西郷隆盛(さいごうたかもり)のことです。

1827(文政10)年、薩摩藩(さつまはん)の下級藩士・西郷吉兵衛(さいごうきちべえ)と満佐子(まさこ)の長男として、西郷隆盛は生まれました。

薩摩藩の景気が苦しかったため、西郷家も貧しく、弟や妹とともに、西郷自身も傘の骨を作る仕事に励んだそうです。食事もままなりませんでしたが、身体が弱かった西郷に、母の満佐子はかつおぶしの煮汁をよく飲ませたといいます。

そんな母の優しさのおかげで、たくましく育った西郷。しかし、元気すぎるのも考えものです。西郷は暴れん坊ぶりを発揮し、家族を大いに心配させることになるのでした。

西郷隆盛生誕地(鹿児島県鹿児島市加治屋町)

■「いつでも斬ってやる」とおどかして回った暴れん坊

西郷といえば「誠実で、心がきれいで、まじめで、才能あふれた理想家」というイメージが強いことでしょう。こんな言葉を愛したことからも、西郷の人柄が伝わってきます。

「敬天愛人」

天を敬(うやま)い、人を愛する――。しかし、少年時代の西郷は、全くその境地に至っていなかったようです。

なにしろ、怒ったときは、ほのおのごとくにキレまくります。常に刀を少し出して刀差しにおさめては音を出して、「いつでも斬ってやるぞ」とおどしているのが日常だったとか。近所からやっかいな子どもだと恐れられるのも当然のことでしょう。温和な「西郷さん」のイメージとはずいぶんと違う一面がかつてはあったようです。

ケンカを吹っかけられて、西郷がみんなの前で、相手を投げ飛ばしてしまったこともあります。そのことから恨みを買い、のちに襲われて、西郷は刀傷を負ってしまいました。

■刀傷を負ったことで勉学の道へ

驚かされるのは、刀傷で血だらけになって帰って来た息子に、母の満佐子は「一体何があったの? 誰にやられたの?」とは聞かなかったということです。

ただ、「血が出て痛かったでしょう。治療しましょう」と言うのみ。あえて聞かない母の優しさに触れて、西郷は「このままではダメだ」と自分を変えていきます。

西郷は、この刀傷のせいで、右ひじがきちんと動かなくなってしまいました。これでは剣術の修行に励むことはもうできないと、西郷は読書に励み、習字に努めるようになります。

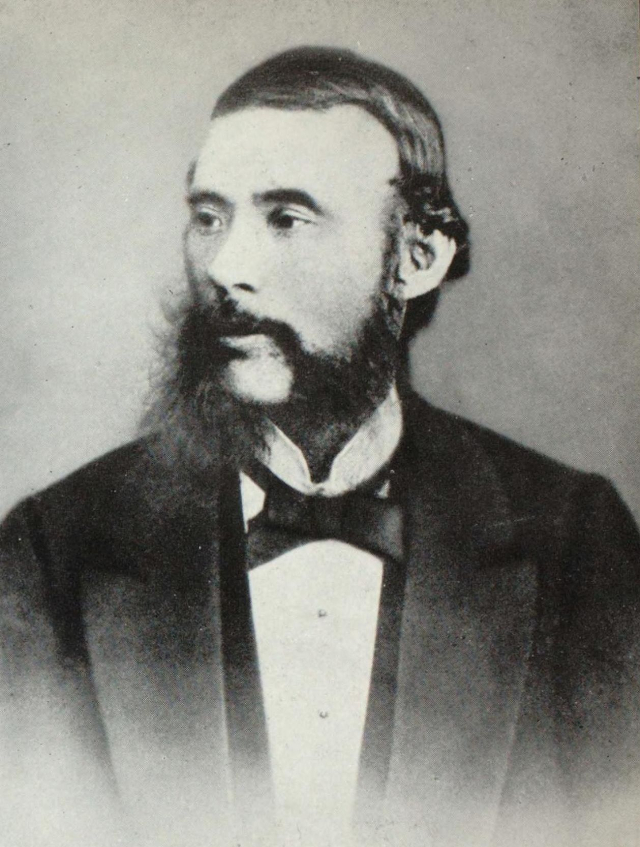

やがて西郷は、陽明学(ようめいがく/理論と行動の一致を主張し、実践を重視した中国の思想)に詳しい大久保利世(おおくぼとしよ)のもとで学び始めました。大久保家に通ううちに出会ったのが、のちに盟友となる、自分より3つ年下の大久保利通(おおくぼとしみち)です。

西郷と大久保。貧しい家柄のこの2人が、近代日本の出発点となる大改革を成し遂げるなど、当時は誰も想像しなかったことでしょう。

大久保利通(国立国会図書館蔵)

■禅(ぜん)の修行で精神を落ち着かせた

成長するにつれて「暴れん坊の西郷どん」から、私たちの知る「優しい西郷どん」へと変わっていきます。青年時代には、こんなエピソードもあります。

西郷は計算が得意だったため、17才のときに村をまわり、年貢(ねんぐ)を割り当てるという仕事を任されることになります。この仕事で、西郷は困り果てた農民に出会いました。なんでも年貢が払えずに、愛する馬を手放さなければなったというではありませんか。

ある日の夜中に、この農民が馬との別れを惜しんでいる様子を、西郷はたまたま目撃すると、居てもたってもいられなくなりました。西郷は役所にかけあって、年貢を延期してもらったそうです。

19才になると、西郷は下加治屋町の「二才頭(にせがしら)」を務めることになり、同世代のリーダとして仲間を束ねることになりました。そのことも、西郷の意識をさらに変えたようです。西郷は、円了無参(えんりょうむざん)という禅僧の門を叩いて、精神を落ちつけるべく禅を学びました。

そして1854(嘉永7)年、貧しい下級藩士に過ぎなかった西郷は、薩摩藩の第11代藩主(薩摩藩のお殿さま)、島津斉彬(しまづなりあきら)の中小姓(ちゅうごしょう/世話がかり)として、江戸に上ることになります。斉彬が西郷の意見書に注目。「貧しさで苦しむ農民をどう助けてあげるか」について、きちんと意見を述べていることに感心し、そばに置こうと考えたのです。

27才で訪れた大きな人生の転機。西郷の名は、やがて日本で広く知られるようになるのでした。

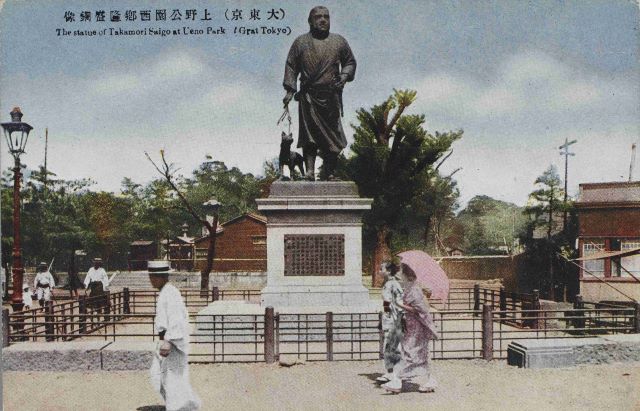

昭和時代の上野公園の西郷隆盛像(東京都立中央図書館蔵)

【今回の教訓】自分が変われば、周りも変わる

【参考文献】

西郷隆盛著、大西郷全集刊行会編『大西郷全集(全3巻)』(大西郷全集刊行会)

家近良樹『西郷隆盛』(ミネルヴァ書房)

北康利『西郷隆盛 命もいらず 名もいらず』(ワック)