コイン・トスでソ連で初のジェット戦闘機となった【MiG-9ファーゴ】

ジェットの魁~第1世代ジェット戦闘機の足跡~ 【第19回】

ジェット・エンジンの研究と開発は1930年代初頭から本格化し、1940年代半ばの第二次世界大戦末期には、「第1世代」と称されるジェット戦闘機が実戦に参加していた。この世代のジェット戦闘機の簡単な定義は「1950年代までに開発された亜音速の機体」。本シリーズでは、ジェット戦闘機の魁となったこれらの機体を俯瞰(ふかん)してゆく。

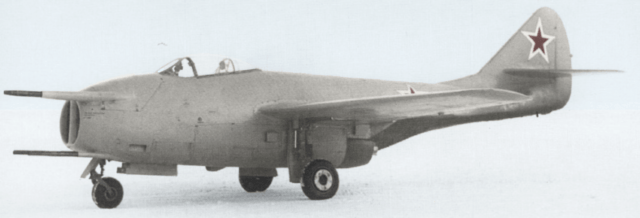

MiG-9ファーゴ。典型的な初期のジェット戦闘機の直線翼デザインを備える。写真は問題の37mm機関砲を空気取入口中央から機首上側面に移動させた試作機。なお、総生産機数は610機(異説あり)。

第2次世界大戦後期、「ジェット機先進国」だったドイツはすでにジェット戦闘機Me262シュヴァルベとジェット爆撃機Ar234ブリッツを実戦に投入しており、イギリスもまたグロスター・ミーティア戦闘機を実線運用。アメリカはイギリスとの技術提携をおこないながら、ロッキードP-80シューティングスター戦闘機の実戦配備を目前に控えていた。

かような「ジェット機情勢」のなかで、立ち遅れていたのがソ連だった。航空機という「乗り物」は機体とエンジン、この二つの要素の合体で生み出される。前者の機体に関しては、そこそこの航空工学知識とそこそこの工業力さえあれば、飛び抜けて秀でたものは造れなくとも及第点のものなら造れる。しかし後者のエンジン、それも当時としては新登場のジェット・エンジンともなると、従来のレシプロ・エンジン技術とはまた異なるエンジン設計知識や製造技術力が求められる。しかし当時のソ連は後者が弱く、そのせいでジェット機の開発に手こずっていた。

だが第2次世界大戦が終結すると、ソ連はドイツのジェット機関連資料のみならず技術者も獲得し、遅れていたジェット機の開発を一気に推し進めることになった。

このような動きのなかで、アルチョム・イワノヴィッチ・ミコヤンとミハイル・イォシフォヴィッチ・グレヴィッチにより1939年に開局された、同国の有力な航空機設計局のひとつであるMiG設計局にも、急ぎのジェット戦闘機開発が命じられた。そして、機体よりも研究・開発が遅れていたジェット・エンジンは、戦時中にドイツのBMW社が開発して実用化されていたBMW003軸流式ジェット・エンジンを、ソ連でコピーしたRD-20を使用することで埋め合わせられた。

かくしてMiG設計局は、RD-20を2基搭載するMiG-9ジェット戦闘機ファーゴを生み出し、1946年4月24日初飛行に漕ぎ付けた。この初飛行に際しては、同時期に開発が進められていたヤコブレフ設計局のYak-15フェザーとどちらが先にソ連初のジェット機として初飛行を飾るかを両設計局の代表者が決めた結果、本機が先になったという経緯があるが、一説では、コイン・トスで順番が決めたとも伝えられる。

こうして完成したMiG-9だったが、やはり急いだせいでいくつかの欠陥を抱えていた。本機は敵爆撃機の迎撃を主任務として設計されたので、機首下面の20mm機関砲2門に加えて、機首の空気取入口中央に37mm機関砲1門を装備したが、飛行中にこれらの機関砲を発射するとその発射煙をすべてエンジンに吸い込んでしまい、高高度ではこれがフレームアウトを起こさせる原因となったことは代表的な欠陥だった。

とはいえ、Yak-15が性能不足で主にジェット機転換練習機とされたのに対して、MiG-9は実戦部隊に配備されて朝鮮戦争にも参加している。しかしその頃にはより高性能のMiG-15ファゴットが戦力化されており、目立った活躍はしなかった。