ひもじくて「客の食べ残し」を集めているのを咎められ… リンチを受けて亡くなった遊女の「悲劇」 吉原が19回も全焼した背景にあった「ブラック待遇」

炎上とスキャンダルの歴史

蔦屋重三郎(演:横浜流星)を主人公に、吉原の伝説の遊女・花の井(演:小芝風花)、田沼意次(演:渡辺謙)が登場するNHK大河ドラマ『べらぼう』。前半は吉原の世界を舞台としているが、当時の新吉原は火事が多く、なんと19回も全焼している。その背景には、働いても搾取され、食事も十分にできない労働環境の悪さがあった。どういうことか、見ていこう。

■豪華な食事を前に、食べることを許されなかった遊女たち

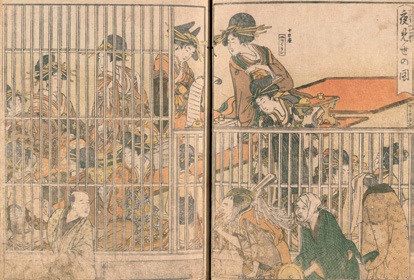

吉原の張り見世(国立国会図書館蔵)

「火事と喧嘩は江戸の花」などといいますが、江戸・吉原はとりわけ火事が多発する危険な街でした。

もともと吉原は現在の東京都中央区・人形町あたりに所在した色街でしたが、その「元吉原」時代に2回全焼し、それから現在の台東区・浅草、浅草寺の裏側に広がっていた田んぼの真ん中に移転した「新吉原」時代には、なんと19回も全焼しているのです。しかも街全体が全焼した時にだけ、「仮宅(かりたく)営業」が許されました。

客は臨時のプレハブ小屋のような粗末な建物で接客されるわけですが、しかしこれが、いつもはお高くとまっている吉原の高級遊女たちの素顔を覗き見ることができるなどの理由と、大幅に「通常料金」よりも安く遊べるという現実的な理由の2つで大人気だったのですね。

とはいえ、いくら遊女が忙しく接客して客から金子を搾り取ったところで、儲かるのは遊郭の楼主たちや、遊女たちの営業場所だった貸座敷の店主だけ。遊女たちの懐には現金などほとんど残りはしません。遊女たちの食事もたいていは貧相なものでした。

通常、吉原では花魁など高級遊女を指名すると、お布団に入る前に豪華な宴席を張らざるえない仕組みになっていました。遊女たちに支払う御花代をはるかに上回る金額を、仕出し(ケータリング)の料理や酒、その場を盛り上げる男女の芸者たちなどにもご祝儀として支払わねばならないのです。

それでは売れっ子の遊女たちなら毎晩グルメ三昧だったのかというと、まったくそういうわけではありません。飲食する姿を男に見せることは下品だとされていた当時、お客さまの手前、遊女は豪華な食事を見ながらも、ほとんど何も口にすることはできないままだったとか……。これは吉原の高級遊女が、人間の美女というより、まるで天女のように振る舞うことを強いられた結果ともいえます。

■食事をとることも許されず、小鍋を首にかけたまま亡くなった

『街談文々集要』という書物の文化7年(1810年)10月には、恐ろしい記録があります。吉原・中万字屋のとある遊女はおそらく心の病で客を取れなくなり、それを「仮病」だと考えた店の女将は毎日のように遊女に折檻を加えました。あげくの果ては食べ物さえ与えなくなったとか。

ひもじい遊女は客の食べ残しを集めましたが、それを小鍋に入れて温めているところを発見され、女将の言いつけをやぶった罰で死ぬまで柱に縛り付けられることになりました。亡くなった遊女の首には小鍋がかけられたままだったといいます。

文化7年になって、中万字屋の廊下に小鍋を首にかけた遊女の幽霊が現れ、店をあげての供養が行われることになったので、この悲惨なリンチ殺人事件の全容がようやく世間に発覚したようです。

■脱走するため「つけ火」をした遊女たち

NHK大河ドラマ『べらぼう』の第1回では、日常の飲食にすら困る中級以下の吉原遊女たちの姿が描かれました。江戸の街に女性が50人いたのなら、その1人以上の割合で売春産業の関係者だったといわれるほどですが、そういう女性たちがアルバイト感覚で勤めている江戸市中そこらかしこの「岡場所」など、違法売春地帯が吉原から客を奪いとっていたのは事実なんですね。

このようにしてドラマでは、食べていけなくなった遊女の一人が「仮宅営業」を希望して火付けするという描かれ方でしたけれど、史実でも厳しい生活の中、ノイローゼに陥ったり、客や店の男主と禁断の恋仲になってしまい、遊女稼業が嫌になって、「足抜け(脱走)」するため、放火を行ってしまう遊女たちもいました。「新吉原」を19回焼いた大火事は、遊女たちの胸にくすぶる不満の炎でもあったといえるでしょう。

KEYWORDS:

過去記事

-

-150x150.jpg)

「一晩で30人」も… 出稼ぎ売春婦「からゆきさん」の“過酷すぎる労働環境” 銭湯で「見知らぬ婆さん」からスカウトを受け、密航

-

photoAC-150x150.jpg)

「投げ込み寺」に葬られた遊女 「平均寿命22.7歳」の地獄… 体を売って稼いでも「天引き」され、医者にもかかれなかった吉原遊女の「悲惨な末路」

-

NHK大河『べらぼう』セクシー女優を起用しショッキングな「ヌード遺体シーン」を描いたが… ドラマよりも残酷な「投げ込み寺」の現実とは

-

大河ドラマ『べらぼう』元花魁・朝顔の生涯からみる吉原の光と陰 落ちぶれた遊女の悲惨すぎる末路

-

クレーム殺到のNHK『歴史探偵』 SNSで“誤訳”と炎上し、訂正されたが…誤訳とは言い切れない文学史的な理由