蔦重が生まれ育った「吉原」の歴史

蔦重をめぐる人物とキーワード①

1月5日(日)放送の『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』第1回「ありがた山の寒がらす」では、蔦屋重三郎(通称・蔦重/横浜流星)が吉原再生に奔走する姿が描かれた。蔦重は、町場の者の話にも真摯に耳を傾けるという老中・田沼意次(渡辺謙)に吉原の窮状を訴えたが、返ってきたのは意外な言葉だった。

■飯を食えない女郎のために蔦重が駆け回る

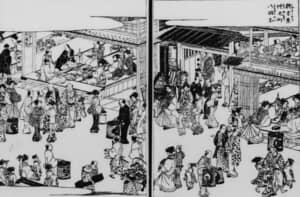

『大日本名所図会』に描かれた新吉原の様子(国立国会図書館蔵)。移転後の吉原には、約1万人が居住したと考えられている。整然と区画整備された吉原では遊女屋だけでなく、八百屋や仕出し屋、代金の支払いを遊女屋に代わって取り立てる始末屋なども営業しており、区画内で一つの町が形成されていた。

明和9(1772)年に江戸で起こった大火から復興した吉原で、蔦屋重三郎(つたやじゅうざぶろう/通称・蔦重)は茶屋の仕事の傍らで貸本屋を営んでいた。

仕事のさなか、蔦重は浄念河岸の女郎・朝顔(愛希れいか)のもとに向かう。松葉屋の花魁(おいらん)で蔦重の幼馴染である花の井(小芝風花)は、朝顔に弁当と薬を届けさせるお使いを蔦重に頼んだ。

浄念河岸は吉原の場末で、揚代が安いにもかかわらず客足は遠のき、生活環境は最悪の状態だった。朝顔は体を壊し、ほとんど寝たきりとなっており、蔦重の本の読み聞かせを心から楽しみにしていたのだった。

ところがその翌日、朝顔は死んだ。蔦重は、その遺体を前にして、自分を慕う唐丸(渡邉斗翔)に、朝顔との縁と自分の生い立ちを涙ながらに語るのだった。

朝顔のような河岸見世の女郎が食うに困る暮らしをする一方、女郎屋(じょろうや)や引手茶屋(ひきてぢゃや)の主人たちが豪勢な食事で会合を開くのに憤る蔦重は、吉原に客を呼ぶために走り回る。そんななか、ひょんなことから老中・田沼意次(たぬまおきつぐ/渡辺謙)に意見する機会を得た。

田沼から吉原に客を呼ぶ工夫が足りないと指摘された蔦重は、思案を重ねた末に吉原の案内書「吉原細見」を手に取り、活路を見出したのだった。

_電子透かしあり-150x150.jpg)