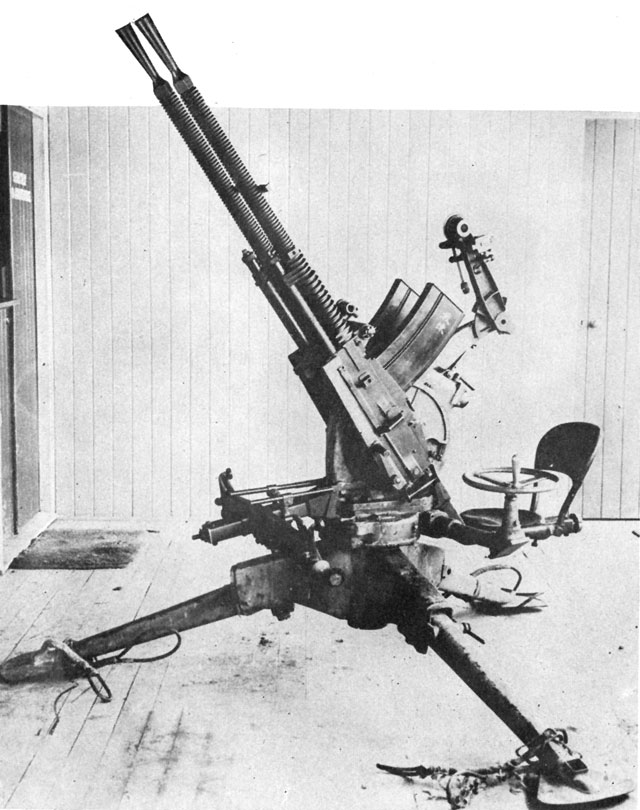

日本海軍やイタリア軍も採用した優秀軽自動火器【ホ式13mm高射機関砲】

日本陸軍の火砲~太平洋戦争を戦った「戦場の神」たち~【第26回】

かつてソ連のスターリンは、軍司令官たちを前にして「現代戦における大砲の威力は神にも等しい」と語ったと伝えられる。この言葉はソ連軍のみならず、世界の軍隊にも通用する「たとえ」といえよう。そこで、南方の島々やビルマの密林、中国の平原などでその「威光」を発揮して将兵に頼られた、日本陸軍の火砲に目を向けてみたい。

ホ式13mm高射機関砲。アメリカのブローニングM2重機関銃に匹敵するクラスの軽自動火器である。もしベルト給弾にできて海軍との共用化で量産が進められたら「和製ブローニング重機関銃」の立ち位置を得ていたかも知れない。

第2次世界大戦勃発以前の1920年代から1930年代にかけての時期、小銃弾を発射する機関銃よりも大口径の12.7mm以上40mmぐらいまでの弾薬を連射する軽自動火器(以下、「機関砲」と記す)で、良好な作動性と適切な威力を持つ製品を開発できる兵器メーカーは世界的に限られていた。

というのも、砲のように速射とはいっても所詮人力での装填に頼るものとは異なり、小銃弾よりはるかに大威力の機関砲弾を機関銃並みの発射速度で撃ち出すには、使用する弾薬と発射装置である機関砲の作動メカニズムと強度、この三者の相性がピタリと合致していなければならないからだ。

当時はスイスのエリコン社やゾロターン社、スウェーデンのボフォース社などが機関砲の名門メーカーだったが、フランスのホチキス社も、かような1社に数えられていた。

その頃、航空機の性能向上は著しく、高速の低空飛行で対地攻撃を行うようになったため、これを迎撃する必要が生じた。しかし発射速度が遅く最低迎撃高度が高い高射砲では、こういった「低空高速目標」への対応は難しいうえに非効率的だ。

そこで日本陸軍は、ホチキス社が開発した13.2mm重機関銃Mel1929に着目する。実はそれ以前にイギリスのヴィッカース社が開発した50口径重機関銃D型を購入して試験に供したが、性能面で満足できるものではなかったのだ。

運用試験の結果、Mel1929の優秀性が確認され、1933年末にホ式13mm高射機関砲として準制式化された。なおいうまでもないが、ホ式とはホチキス式の略である。本銃は、13mm級の口径の軽自動火器としては優秀だったが、アメリカのブローニング12.7mm重機関銃M2よりも汎用性に劣り、なによりも給弾方式がM2のようなベルト給弾ではなく、30連箱型弾倉だったので連射時には頻繁に弾倉交換をしなければならなかった。

ホ式13mm高射機関砲は、作動性能やこのクラスの口径としての威力面では及第点だったが、やはり13.2mmという口径では高性能化する航空機に対して威力不足と考えられ、日本陸軍は本銃を少数を使用したのみで次の20mm機関砲へと進んだ。

しかし日本海軍は、同じMel1929を93式13mm機銃として制式化。ライセンス生産して戦艦から空母、はては海防艦にまで搭載し多用している。また、イタリアでもこのMel1929をブレダ社が13.2mmブレダM31重機関銃として多数ライセンス生産した。