書いていた小説を、夫が勝手に見せびらかして大ゲンカ… 紫式部の「結婚生活」は幸せだったのか?

日本史あやしい話51

大河ドラマ「光る君へ」の主役・紫式部と、その夫となる藤原宣孝。20歳ほども年上の宣孝からの結婚の申し入れを受け入れた紫式部ではあったが、その結婚生活は、必ずしも幸せなものではなかった。彼にはすでに何人もの妻がいたことに加え、夫婦間で言い争うこともあったとか。どういうことか、見ていこう。

■仕方なく、父親くらい歳の離れた男と結婚

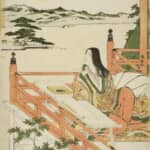

『紫式部図』/東京国立博物館蔵(出典:ColBase)

紫式部の初恋の人は、村上天皇の第七皇子・具平親王だったと言われる。高貴な出自で、詩歌や書にも優れた文化人であったことが、紫式部の心をくすぐったようだ。

しかし、それは受領クラスの娘でしかなかった紫式部にとっては、高望みというべきものであった。父とともに越前へと旅立っていったのも、親王への思いを断ち切るためであった。その出立前に藤原宣孝から婚姻の申し出があったと思われるが、一年余りを経てようやく心が癒えたものか、身の程をわきまえて、その申し出に応じたのである。

もちろん、宣孝もそれなりに能力のある人物であった。位階は父と似たり寄ったりの従五位上(後に正五位下)だったとはいえ、出世の登竜門と言われた弁官をも務めていたから、長生きしていれば参議あたりになれたかもしれない逸材であった。ただし、プライドの高い紫式部にとっては、それすら、「タカが知れたもの」との思いがあったのだろう。

■清少納言も酷評した「ハデ好きオヤジ」

あらためて、宣孝の人物像に目を向けてみよう。おそらくは紫式部が理想の男性像の条件の一つとしていたであろう「見栄えの良さ」に関しては、そこそこ問題のない人物であった。イケメンの部類に入ると推測できるからだ。加えて、派手好きでお洒落。今風に言い換えれば、「ちょい悪イケメン親父」というあたりか。

宣孝がどれほど派手好きであったかに関しては、かの清少納言が著した『枕草子』にも記されている。本来なら地味な服装で行くのが当たり前と思われていた御嶽詣に、超ド派手な色合いの衣服をまとって訪れたことで話題になったという。

それでも本人は気にすることもなく、「かならずよも『あやしうて詣でよ』と御嶽さらにのたまはじ」(まさか『身なりを悪くして参詣せよ』とは、御嶽の権現さまもおっしゃるまい)と、平然と言いのけたのだとか。

問題は、年齢差であった。20代後半となっていた紫式部に対し、宣孝はすでに40代半ば。父とさして変わらぬ年齢の「オジサン」となれば、当然のことながら、憧れを抱けるようなものでなかった。

それでも、父が長年にわたって散位、つまり無職の期間が長かったこともあって婚期を逃していた紫式部にとっては、ここは我慢のしどころ。申し出を受け入れざるを得なかったというべきか。詰まる所、彼女にとっての結婚は、追い詰められた上での、「打算の産物」であったのだ。

■才女の妻を見せびらかしたかった宣孝

では、宣孝の思いにも目を向けてみよう。彼がなぜ紫式部に結婚を申し入れたのか?すでに3人以上の妻がいて、多くの男子(5人とも)にも恵まれていたから、本来ならこれ以上、妻を娶る必要はなかったはず。

その彼が紫式部に目をつけたのは、彼女の文才に惹かれたからと考えられそうだ。手っ取り早くいえば、「俺にはこんな才女の妻がいるんだぜ」といった見栄のためというべきか。

ちなみに、『源氏物語』がいつ頃から書き始められたのか定かではないが、その前身ともいうべき物語を、この頃すでにいくつか認めていたようである。その物語を、夫となった宣孝が、紫式部の元から勝手に持ち出して、別の妻たちに見せびらかしていたという逸話もある。もちろん、紫式部は怒り狂った。

結婚の翌年に娘・賢子(大弐三位)が生まれたものの、以降、宣孝が紫式部の元に通うこともほとんどなくなった。夫婦仲はあまり良くなかったとみるべきだろう。

-e1704957789649-150x150.jpg)

-150x150.jpg)