古墳には謎とロマンが詰まってる!? 前方後円墳はヤマト朝廷が残した足跡

コフンのキホン!

古代史は謎がたくさん!そして、史跡の数もたくさん!古墳は全国にどのくらいあるのかな?さらに、大きさも形も異なる古墳にはどんな意味があるのかな?一緒にひも解いてみよう!

突然ですがクイズです。

「日本国内に、古墳はいくつあるでしょうか?」

ヒント① 古墳は沖縄を除くすべての県にあります。

ヒント② 古墳の数はコンビニの数よりも多いです。

正解は、「約16万」です。

ちなみに全国のコンビニの数は6万弱ですので、古墳の数がいかに多いかがわかりますね!

今回は、「古墳ってそもそも何のために造ったの?」、「なぜいろんな形があるの?」など、古墳のキホンについて見ていきます。

■古墳は、首長の力のバロメーター!

五色塚古墳

コンビニの3倍以上ある古墳ですが、ひっそりとして目立たないので、そこまでたくさんあるようには思えませんよね。

整備や、復元をされている古墳もありますが、草木に覆われた小山のように見えるものがほとんどです。

古墳とは、「3世紀の中頃から7世紀の古墳時代に作られた、土を盛った墳丘(ふんきゅう)を持つ墓」のことです。

地域のリーダーだった首長が、力を示す目的で造らせました。

ですから造られた当初は、古墳の表面が葺石(ふきいし)で覆われていたり、ハニワを並べられたりして、今よりずっと堂々とした姿をしていました。

立派な古墳を作るには当然、手間と時間がかかりました。

もっとも大きな仁徳天皇陵(にんとくてんのうりょう・大阪府堺市)を造るのにかかった人員は、のべ680万人以上で、15年以上の歳月をかけて造られた計算になるというので、驚きですね!

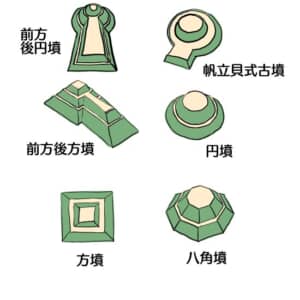

■あなたの好みはどれ? さまざまな形

古墳の種類

「土を盛った墳丘」といっても、その形はさまざまです。

もしあなたが古墳時代の首長だったら、どの形を選びますか?

私はやっぱり、オーソドックスな「前方後円墳(ぜんぽうこうえんふん)」に惹(ひ)かれます。

でも残念! どれでも好きな形を選べるわけではないのです。

前方後円墳を造ることができたのはヤマト朝廷の王や関係者、その仲間になった首長だけでした。

運よく前方後円墳を造ることを許された場合も、大きさによって格差を付けられます。

同じ前方後円墳でも480メートルと巨大なものから20メートルに満たない小さなものまであり、格差が一目で分かるようになっています。

「帆立貝式古墳(ほたてがいしきこふん)」は、前方後円墳と形がよく似ていますね。

これは、ヤマト朝廷から前方後円墳を造ることを許可されなかった首長が、やむを得ずこの形にした、という説があります。つまり、一段下のランクですね。

「前方後方墳(ぜんぽうこうほうふん)」も前方後円墳と似ています。

帆立貝式古墳と同じように、ランク付けが目的だったという説もありますが、ヤマト朝廷に対抗する勢力の古墳だという意見もあり、よく分かっていません。

「円墳(えんぷん)」は、比較的規模が小さいものが多く、中小規模の首長も手の出しやすいポピュラーなタイプの古墳だったようです。

■前方後円墳の広がりは、ヤマト朝廷の足跡

-300x200.jpg)

仁徳天皇陵古墳(写真提供:大阪府堺市)

日本という国家は古墳時代に産声をあげました。

けれど古墳時代の様子を文字で記した資料はとても少ないので、どのように国が成立していったのかを知るのは非常に難しいです。

そこで古墳に残された手掛かりを解くことが重要になります。

前述したとおり、「前方後円墳」はヤマト朝廷のシンボルです。

ヤマト朝廷は王権を確立しながら、日本列島各地へ勢力を拡大していきました。

ですから各地の古墳を調べることで、ヤマト朝廷の勢力拡大の様子が、盤上(ばんじょう)の陣取りゲームのように浮き上がってくるのです。

【今回のまとめ】

古墳は形ひとつとってみても、「当時の首長の勢力がどのくらいあったか」、「ヤマト朝廷の仲間かだったか」など、手がかりが詰まっています。

そうして見ると、近所の古墳を見る目が変わって来ませんか?

あなたの近所の古墳は、どんな形をしていますか?

【参考文献】

「古墳のひみつ 見かた・楽しみ方がわかる本 改訂版 古代遺跡めぐり超入門」メイツ出版 古代浪漫探究会

「古墳とはなにか─認知考古学からみる古代」松木武彦 角川学芸出版

「週刊 新発見! 日本の歴史 9号 ヤマト王権誕生の実態」朝日新聞出版