【イラストレーター・tomekkoが服飾史をマジメにおもしろがってみた】これでも働いてるんです…平安時代の“正装”を大解剖

紫式部も着ていた!?古代・中世のおしゃれ事情

子育て絵日記を配信しているInstagramアカウント(@tomekomet)では、約14万人フォロワーを誇る人気イラストレーターのtomekkoさんにはもう一つの〝顔〟が!日本史学科卒というtomekkoさんが着物と服飾史をマジメにおもしろがってみるアカウント(@tome_kimono)と歴史人Kidsがコラボレーション!新説をご存じの方がいらっしゃいましたら、そっと教えて下さい。

こんにちは。服飾史オタクのコミックエッセイストとめっこです。

いよいよ来年から新大河ドラマ『光る君へ』が始まりますね!

私は最初に歴史に興味を持ったのが平安時代で、源氏物語も大好きなので楽しみでたまらないんですが、ドラマではきっと再現できないだろうなぁ…と予想できるものもいろいろとあります。

その最たるところが、衣装。

©tomekko

通称十二単と呼ばれる唐衣裳装束、お雛様でおなじみですね。すごくたくさん着て重そうだし、きつそうだし苦しそう…に見えませんか?

私自身、興味の入り口が漫画『あさきゆめみし』だったので、いわゆる十二単ってこの着方なんだと長いこと思い込んでいました。

でも実はこの着付けは読者の目に馴染みやすい現代版なんですよね。

これは、近世以降だんだんと様式化された着付けで、現在も皇室の行事などで目にするきっちりとして豪華な着付けですね。

でも、いろいろ調べ始めて絵巻などを目にするようになると、なんか思ってたんとちがうような…?

源氏物語絵巻から、女房(貴族に仕える女性)の正装を見てみると…

源氏物語絵巻©国立国会図書館デジタルコレクション

左の女性…なんか変じゃない?

昔の絵師が画力不足だったんでしょうか?

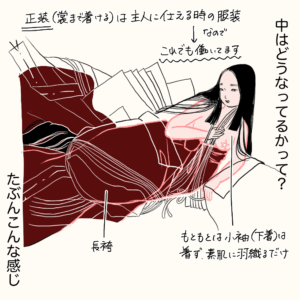

この不可解な姿を分かりやすく図解すると

©tomekko

変なとこから手出てませんか?

©tomekko

待って?

下は何を着て…いや…着て…ない…!?

そう、平安中期ごろまでは小袖などの下着を着ていません。

素肌に袴だけつけて、上から何枚もの衣を重ねたものを羽織っているだけ。

…だけ!!!!

(これ納得するまでにかなりの時間を要しますよねわかります)

唐衣裳装束は、宮中で働く女房たちの正装。現代で言うところのスーツのような服装です。

それなのに、ジャケットに当たる唐衣(一番上に着る短い衣)なんてズリ落ちてだらしないような。

裳という後ろに引くエプロンのようなものの紐はゆるく前で結ばれてるだけなので、動き回ったらすぐに解けたり脱げちゃったりするんじゃないの?と心配になります。

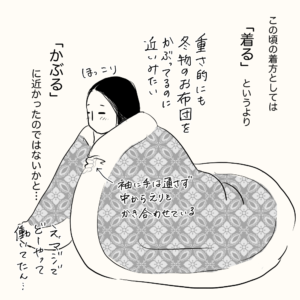

このゆるーい着こなし、例えるなら裸に掛け布団を引っかぶっているような状態。

©tomekko

もう一度言いますが、彼女たちバリバリのキャリアウーマンなんですよ…?

袖は一応ありますが手を通さず、胸元がポロリしないように内側から襟をかき合わせて、もう片方の手だけ袖に通して扇で隠してたのではないかと。

働いている、というけれど実際これでどこまで動けるのでしょうか…試してみたいけれど、今できる装束体験は現代の着付けしかないのが残念。

ドラマでこれを再現したら静止画レベルか放送事故にしかならないので、当然現代版になるのでしょうが、いつか自分で着て試してみたい。オタクのちょっとした夢なのでした。