【Mummy-D×KOHEI JAPAN】神奈川・川崎エリアの歴史再発掘! 江戸時代に宿場町として栄えた川崎宿の今と昔

Mummy-D&KOHEI JAPANの遠い目症候群#08

ヒップホップグループ「RHYMESTER(ライムスター)」の兄・Mummy-Dと、「MELLOW YELLOW(メローイエロー)」の弟・KOHEI JAPAN。2人は共に音楽シーンで活躍する一方で、大の歴史好き。今回は神奈川県川崎市を舞台に、東海道の宿場町として栄えた川崎宿の賑わいや江戸情緒の名残を探っていきます!

■東海道五十三次 ・2つ目の 「川崎宿」

(by Mummy-D)

遠い目症候群(シンドローム)、今回の旅の目的地は昨年に川崎宿起立400年を迎えた川崎。ご存じ東京と横浜に挟まれた、東西に長いビッグシティー、神奈川出身の我々にも非常に馴染み深い土地であります。「東海道線が通っているくらいだからそりゃ旧東海道も通ってるんだろうけど、そう言や川崎宿ってあまり聞かないね?」なんて人も多いのでは。実際日本のヒップホップの聖地、クラブチッタにかれこれ30年以上通っているわたくしも、旧東海道が川崎市街地のどこを通ってるのかさえ最近まで知らなかったという有様。灯台下暗し、これは逆にFRESHな発見がありそうな予感ビンビンです。

ちなみに旧道、古道にテーマをリニューアルした第4回日本橋編、お江戸日本橋はまさしくその起点でありましたが、この川崎宿は東海道五十三次、品川宿を挟んで2つ目の宿場町。思えば遠くへ来たもんだ…遠い目(←遠くない遠くない)。そんなこんなで、七月の照りつける太陽の下、我々は新築ピカピカの川崎市役所に集合したのであった。

旧東海道、日本橋から出発して2つ目の宿場町「川崎宿」エリアの今と昔を見つめていきます!

■リニューアルされた川崎市役所から旧東海道一帯を眺めて

(by KOHEI JAPAN)

JR川崎駅東口から大きな商店街に一歩足を踏み入れると、午後イチからすでに、スト缶片手に歩くパイセンの姿を数名発見。楽しくなりそうな予感がする。そんな商店街から市役所通りに抜けると、高層オフィスビルが目の前に。ここが川崎市役所である。ホテルのようなエントランス。役所独特の辛気臭い感じが全くない。シャレオツだ。昨年完成した最新の市役所、通り一本向こうはスト缶片手のパイセン達。なんとも言えない感覚だが、とにかく25階の展望ロビーとスカイデッキへレッツジャンプ!

撮影:Mummy-D

市役所25階からの眺望。当然ながら東京、横浜、大師方面などなど一望出来てすごい! もはや遠い目しか出来ない。色々ロケ地行かせていただいたが、最高到達点が天守閣からの眺望だったし、八王子城なんて頂上から景色なんて見えやしねえし、この高さからの眺め、普通に感動です。何時間でも居れるな。ここで今日終わりでいいんじゃねえか?アティイし。

中でも見所は多摩川の流れ。上流から割と真っ直ぐ流れてきているが、六郷の渡しの手前でかなり大きく蛇行する。治水的にも、今のこの流れに行き着くまでにかなりの紆余曲折があったのだろう。ああ、俺の人生も今まで色々あったな。穏やかな日があれば大変な日もあり、色んな経験を経て人というのは……、おーい!みんな待ってよー!

ⓒ歴史人

そして視線はどんどん足元へ。駅前の繁華街、HIPHOPの聖地クラブチッタ、男の聖域堀之内、スト缶のパイセン達、そしてこの川崎市役所、それら全てを繋ぐように多摩川から横浜方面へと伸びる道が見える。旧東海道。つまり我々が見下ろすこのエリアは今回の目的地のひとつ、東海道五十三次「川崎宿」。今の川崎の街の繁栄の原点なのだ。

とりあえず市役所通りから旧東海道を多摩川方面に散策。この辺りは当時から問屋場、高札場、などの行政的な施設ががあるエリアだから、今の市役所の立地にも関係してるのだろう。街道沿いに立ち並ぶ飲食店のビールの誘惑をなんとか交わしながら「東海道かわさき宿交流館」という施設にイン。ここが史料、展示物などかなり豊富で、思いの外長居。写真撮影用の当時の旅人の衣装などもあり、もちろん俺たちしっかり撮影。「遠い目症候群」のメインビジュアル・死後くんさんのイラストっぽく撮ってみました。紙の資料などもいっぱい手に入ったし、もう今日終わりでいいんじゃねえか?最後の一献パートでいいんじゃねえか?

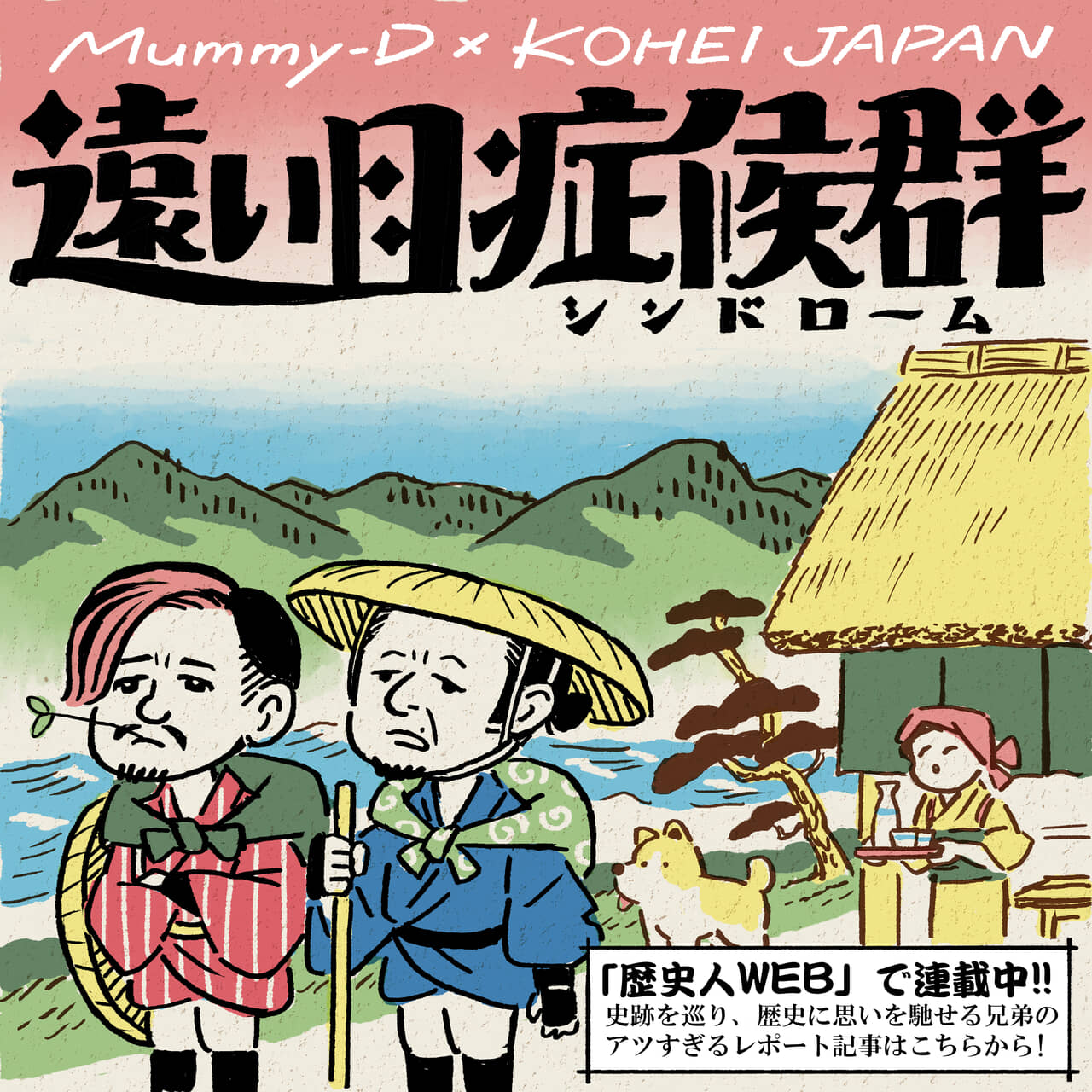

イラストレーター・死後くん描き下ろしの「遠い目症候群」ビジュアルでは、『東海道中膝栗毛』に登場する弥次さんと喜多さんをオマージュしている。

川崎宿は五十三の宿駅の中でも後から設置されたとのこと。品川宿と次の神奈川宿との距離が意外に長く、伝馬の負担が大きかったため、中間地点の川崎に追加されたらしい。当時、旅人は江戸を出発して一日で戸塚宿まで歩いていたというが、川崎宿は「宿泊」というよりは「休憩」場所として機能していたようだ。京都方面から江戸での謁見に向かうお偉いさんが手前の川崎で衣裳直しなどをし、整えてから江戸に入る、なんて使い方もあったそうな。

この交流館あたりから多摩川までが、商家や旅籠などで一番賑わっていたエリアらしいが、意外にもひっそりしている。が、それは昼の顔で、ここを一本裏通りに入れば、男の聖域堀の内だ。展望ロビーの時から場所は確認済だ。うーん、確かにこの辺りで少し休憩も必要かもな。ちょうど歩き疲れたところだしな。ここで一度賢者になって、後半のロケに挑むのも悪くない。迷うなあ。やはり旅の恥はかき捨てというしな……ここはひとつ大人の隠れ家にって、おーい!みんな待ってよー!

■時代を見つめた「万年屋」と六郷の渡し

(by Mummy-D)

オマエねえ、「聖域」の話が多過ぎるんだよ(笑)。もう置いていくのでどうぞごゆっくり。さて、その川崎宿、今向かっている多摩川側の入り口(江戸口)付近に、万年屋というそれはそれは繁盛した茶屋があったそうな。民謡「お江戸日本橋」の中でも「〽六郷渡れば川崎の~万年屋~」とう歌われるそれです。お米に豆類を混ぜたものをお茶で炊いた「奈良茶飯」が人気で、次第に付近の茶屋を凌駕し宿場一の茶屋に成長したんだそうな。その「奈良茶飯」、十返舎一九の「東海道中膝栗毛」(1802)で弥次さん喜多さんが食べるシーンが描かれたことで人気が爆発した(バズった)らしいのですがそのあたり、ちょっと現代にも通ずるところありますよね。

天保5年(1834)に出版された『江戸名所図會』に掲載されている「河崎万年屋 奈良茶飯」。万年屋には連日数多くの客が押し寄せたという。

『江戸名所図會』/東京都立中央図書館蔵

幕末には荒廃した本陣に代わり、初代アメリカ総領事ハリスが宿所に指定したなんて話もあるこの万年屋、長州藩久坂玄瑞、文久2年(1862)11月12日の日記によると、「同十二日、暢夫(ちょうふ=高杉晋作の字)と同行して勅使館に往き、武市を訪れ、龍馬と萬年屋で一酌し、品川に帰る」とあり、これが文字通りだとするとここで久坂玄瑞、高杉晋作、武市半平太、坂本龍馬という幕末のヒーローたちが一堂に会して、酒を酌み交わしたことになるのだった!肴は奈良茶飯に加えて、熱き攘夷論であったことでしょうよ、うんうん。オイKOHEI、男の聖域ってのはこういうことを言うんだっつーの!まったく。だいたいオマエはねえ、アティイとか言ってすぐに休みたがって…(ブツブツ)。

万年屋には女性たちのドラマもありました。明治10年(1877)、脚気を患った和宮親子(かずのみやちかこ)内親王は箱根での療養に向かう際にここに立ち寄り、主人半七さんの孫娘、赤子のハルちゃんにそれはそれは癒されたんだそうな。しかし悲しいことに翌月、療養先の箱根塔ノ沢で彼女は亡くなってしまい、お土産にと買った箱根寄木細工の玩具は復路、女官によってハルへと届けられたと言います。行年31。まだまだお若いのに…ううっ(涙)。和宮さんには例の埋葬品の家茂公の写真乾板のエピソードなど、切なくも美しいものが多いっすね…文句なく遠い目です。

(左)川崎宿に3つあった本陣の中で最も古くからあった田中本陣は、寛永5年(1628)に設置されている。

(右)万年屋近くには「従是弘法大師江之道」の道標が立ち、東海道から大師道への分岐点となっていた。ここから医王寺までの大師 道は「万年横丁」とも呼ばれた。

撮影:Mummy-D

万年屋跡地は、現在ではちょうど第一京浜(国道15号)の高架下にあたるのかなあ?今では道を挟んで反対側のマンション前に解説板が立つのみであたりは閑散としているのですが、高架をくぐるとちょうどそこに川崎大師平間寺への参道(大師道)の始まりを示す石柱があります。この立地も万年屋の隆盛を支えた要因だったんですねー。そこから古地図よろしく左に折れるとすぐに多摩川。ここと東京都側の対岸を繋いでいたのが、かの有名な六郷の渡しです。(200)

歌川広重「東海道五十三次之内」「川崎」「六郷渡舟」/東京都立中央図書館蔵

ここには入府まもない徳川家康の命令で慶長5年(1600)には六郷大橋が架かっていたらしく、関ヶ原の戦いにおける家康本隊もその橋を渡って西へ向かったんだそうな。なんと! ところが豪雨で増水すると水没してしまう、いわゆる「もぐり橋」だったためにその後何度も流失し、貞享5年(1688)を最後に廃止され、それ以来紆余曲折を経つつも大正年間まで、渡し船による渡河となったそうです。その風景が数々の浮世絵に描かれてきたというわけなんですねー。橋もいいけど、渡し船ってやっぱり絵になるなあ。

そして現在、令和6年(2024)、夏。昭和62年(1987)に完成した六郷橋のたもと、真夏の厳しい陽射しに煌めく多摩川の水面を、見ているのか、見ていないのか。とにかく、遠い目をしながら、男たちは思うのだった。

ううむ……アティイ。

かつて数多の旅人らが行きかった多摩川。遠い目をすれば、渡し船が見えてくる……。

川崎編・後編は9月上旬公開予定!

お楽しみに!