古代日本(倭)の女王は、なぜ神秘のベールに包まれたままなのか?

ヒロインな偉人図鑑【卑弥呼編】

長い日本の歴史上、もっとも有名な女性はだれでしょうか。そう聞くと、卑弥呼(ひみこ)と答える人は多そうです。そのむかし、「倭」(わ)とよばれていた日本。そのどこかにあった邪馬台国(やまたいこく)に住み、人々を指導した女王とされていますが、これほど有名なのに、彼女の正体はなぞに包まれています。いったい、なぜでしょうか?【歴史人Kids】

卑弥呼には、鬼道(きどう)で人々をしたがわせ、倭の約30国を治めていたこと、夫はもたず、人前にはあまり姿を見せず、弟が彼女の世話をしていたことなど、いくつかのわずかな記録しかありません。

ベールに包まれたままの「卑弥呼」

■卑弥呼が登場する倭人伝は「三国志」の一部

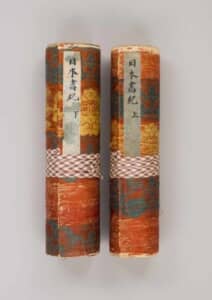

その記録も、じつは日本の歴史書である『古事記』(こじき)や『日本書紀』(にほんしょき)などにはなく、今から1800年も前にあたる3世紀の中国の歴史書『三国志』(さんごくし)の中にあるのです。『三国志』とは魏(ぎ)、蜀(しょく)、呉(ご)という三国の歴史書で、そのうちの「魏書」(魏志)に倭国や倭人のことが記されている部分を「魏志倭人伝」(ぎし・わじんでん)と呼びます。

この「魏志倭人伝」には魏と倭(倭人=日本人)が交易をおこなったことや、卑弥呼がつかわした使者が魏の国をおとずれたこと、そして魏の使者が倭国をおとずれ、そこで見たことや聞いたことが記されています。それによって、邪馬台国や卑弥呼のことも歴史に残ったのです。

日本で『日本書紀』(にほんしょき)などの歴史書が記されたのは8世紀。『三国志』から400年もたってからのこと。そこには過去もふくめた歴代の王(天皇)のことも書かれていますが、卑弥呼の名前はありません。卑弥呼とは、あくまで当時の中国人が耳で聞いた名前を自分たちの文字(漢字)で書いただけで、本当に「ひみこ」と呼んでいたのか、正しい発音かもわからないのです。

■卑弥呼の仕事 だれが卑弥呼だったのか?

日本書紀神代巻上下(吉田本)©colbase

先ほどの『日本書紀』に書かれている天照大神(あまてらす・おおみかみ)、神功皇后(じんぐうこうごう)、倭迹々日百襲姫命(やまと・ととひ・ももそ・ひめのみこと)といった女性の権力者たちが、じつは卑弥呼ではないかという説もあります。

たしかに「ひめのみこと」は「ひめ」や「みこ」をあらわすと思われ、「ひめみこ」とか「ひみこ」と呼ばれていたのかもしれません。そう考えると、卑弥呼は彼女の本当の名前ではなく、今の神社にいる巫女(みこ)さんのような役名だったのかもしません。

とくに神功皇后は、巫女や女王を思わせる活躍をしました。たとえば、夫の仲哀(ちゅうあい)天皇が熊襲(くまそ)を攻めようとしたとき「神のお告げ」で中止させようとしたことがありました。結局、仲哀は熊襲を攻めますが失敗して死んでしまいます。このような記録から、神功皇后が卑弥呼という説があるのです。

『日本書紀』にも神功皇后の治世(ちせい)に「倭の女王」が魏に使者を派遣(はけん)したという記録がありますが、ただし卑弥呼や邪馬台国の文字は書いてありません。『日本書紀』の作者が、神功皇后を倭の女王=卑弥呼と考えたという説があります。

卑弥呼がおこなっていたこと。それは、おもに祭祀(さいし)です。倭人伝では「鬼道」(きどう)と表現されているのですが、おそらくは国の先祖(せんぞ)をまつり、そのお告げを聞いたとして政治のやり方を決めていたと思われます。これは中国側の使者から見ると恐ろしく、あやしげに思えたからこそ「鬼」(死者のたましい)と表現したのかもしれません。

倭の人々は、動物の骨(ほね)や亀の甲羅(こうら)を焼いて、ヒビわれた大きさや方向によって、良いことや悪いことが起こるという占いをしていたとも記されています。この占い自体はもっと古くから中国で行われていましたが、このころの中国では古い考えだと思われていたようです。それがまだ倭では行われていて、卑弥呼は、そうした占いを担当する人々の最上位にいたと思われます。

■卑弥呼の年齢 いつ亡くなり、だれがあとを継いだ?

卑弥呼は「年すでに長大」と書かれているとおり、かなりの年をとっていたようです。ただし当時のことですから、たとえば40~50才ぐらいでも長大(高齢)と記した可能性はあります。

やがて、邪馬台国と南方の狗奴国(くなこく)との争いが始まりました。狗奴国はもともと、卑弥呼に従わなかった勢力とされています。たたかいを有利にすすめるため、卑弥呼は魏へ使者をおくります。すると魏の皇帝からも使者がつかわされました。

使者は卑弥呼に対して「狗奴国をうて」という詔書(しょうしょ。皇帝が書いた命令書)と、皇帝の軍であることを示す黄色い旗(はた)を持ってきました。邪馬台国は皇帝から「官軍」と認められたのです。ところが、使者がつくころには「卑弥呼はすでに亡くなっていた」と倭人伝はつたえます。時に248年とされます。病気でなくなったのか、たたかいで命を落としたのかはわかりません。

卑弥呼の死の影響は大きかったようで、まもなく倭では男子の王たちによる激しい争いが起きたといいます。そこで、人々は卑弥呼の親族である台与(とよ)という少女を、あらたな倭の女王として立てました。すると、卑弥呼のときと同じように争いがおさまったそうです。女性がもっている神秘性が、人々に争いの心をしばし、忘れさせたのかもしれません。

ところが『三国志』の倭人伝は、その後の邪馬台国や台与をはじめ、倭がどうなったのかを伝えることなく終わっています。265年に魏がほろび、280年に呉がほろび、三国時代が終わってしまったからです。それから150年ほど後の413年に「倭の五王」があらわれるのですが、すでに邪馬台国や女王の存在は消えてしまっています。

その間、倭国に何が起こったのか。邪馬台国はどうなってしまったのか。のちにあらわれる大和(ヤマト)朝廷と、どんなつながりがあるのか。邪馬台国はどこにあったか。卑弥呼の墓はどこにあるのか? 古代の歴史は、まだまだ解明しきれないことが数多いのです。

※この記事は【歴史人kids】向けの内容です。