三国志イチの酒飲みは張飛ではない! 曹操や諸葛孔明が息子に示した「酒の飲み方」とは?

ここからはじめる! 三国志入門 第95回

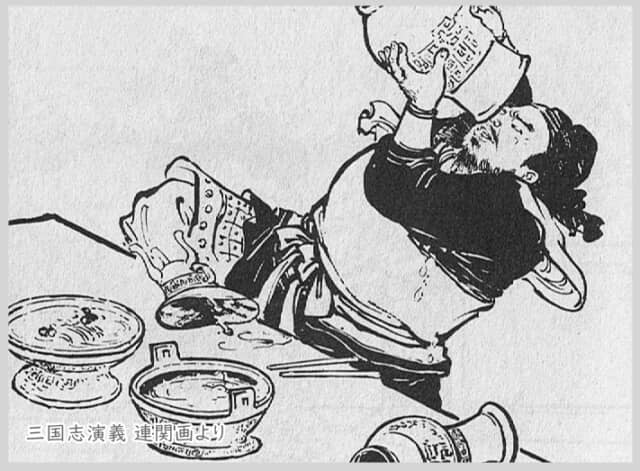

三国志演義連環画より

三国志の英雄・曹操は酒を好んだ。宴会で上機嫌になると大笑いして杯や碗に頭を突っ込み、酒で頭巾をビチャビチャにしたという逸話が『三国志』(引用の「曹瞞伝」)に書かれている。正史の曹操にはなかなか、お茶目なところがあるのだ。

文化的な功績では「酒に対してはまさに歌うべし。人生いくばくぞ。(中略)何をもって憂いを解かん。それには杜康(酒)あるのみ」。有名な「短歌行」(たんかこう)という名歌を残した(詩文集『文選』)。ちなみに杜康(とこう)というのは太古の昔の酒造職人といわれ、酒の代名詞でもあった。ちなみに、日本酒の酒蔵の責任者を「杜氏」(とうじ)と呼ぶが、それは杜康に由来するという説がある。

また、以前にも解説したが、曹操は故郷の知人が造っていた酒(九醞春酒=きゅううんしゅんしゅ)のレシピを献帝に上奏している(『全三国文』巻一ほか)。

血は争えぬというべきか、曹操の子・曹植(そうしょく)もよく酒を飲んだ。219年、曹仁が関羽に包囲されると、曹操は曹植に救援を命じたが、曹植は酔っていて動けなかったという失敗談がある。酔っぱらって皇帝専用のゲートを通り、叱られたこともあったという。

曹操は年長の曹丕(そうひ)よりも弟の曹植をひいきしていたが、こうした一件で曹植を後継者から外したという見方もされる(陳思王植伝=曹植伝)。その曹丕(そうひ)は葡萄酒(ワイン)を好んだようで「葡萄は醸すと酒となる。善く酔えども醒めやすい。考えると涎(よだれ)が出てしまう」と人にすすめている(『太平御覧』)。酒を愛すること、親譲りであったようだ。

そのように、三国志の人物には酒にまつわるエピソードが割と多い。それを象徴する人物として張飛を連想する人は多いだろう。徐州の守備を命じられるも泥酔し、忠告に来た曹豹(そうひょう)を殴ったあげくに城を乗っ取られたという話が有名だ。

ただし、これは小説『三国志演義』のはなし。正史『三国志』には、張飛が酒好きだったとか、酒を飲む場面はいっさい描かれていないので注意が必要だ。部下に刺し殺されてしまう最期は正史のとおりだが、酒を飲んで寝ていたというのは、あくまで「演義」で脚色された部分である。

正史をみれば、誰が本当の酒乱男かがわかるだろう。知識人集団「竹林の七賢」(ちくりんのしちけん)の阮籍(げんせき)や劉伶(りゅうれい)などがいるが、有名どころでは、やはりは呉の皇帝・孫権だ。宴では「オレの酒が呑めねえのか!」と部下に絡むわ、酔い潰れた出席者に水をぶっかけて起こすわ、やりたい放題。

ロバの顔に「諸葛子瑜(しゆ)」と書いて諸葛瑾(きん=子瑜は彼のあざな)をからかったり、家に閉じこもった張昭が出てこないのにキレて家の門に火をつけたり・・・これらは酔っぱらっていたときの行状と思われる。

いちおうは酒乱を反省し「酒の席でワシが出した命令は無効」という命令まで発した。周泰(しゅうたい)の傷を褒めたというエピソードも酒の余興がわりだったのかもしれない。いつも「幼平、脱げ」といわれ、裸になる周泰のげんなりした顔が思い浮かんでしまう。

一方、呉にいながら酒を飲まなかったという顧雍(こよう)も興味深い人物である。ただし孫権は「顧公がいると酒が楽しめなくなる」とこぼした。酒宴に顧雍がいると羽目を外すことを控える者が多かったからだ。

また、孫の孫皓(そんこう)も酒乱の暴君として有名だった。それも血筋であろうか。同じ呉では、どんなに酔っていても楽曲の乱れを聴き逃さなかったという周瑜(しゅうゆ)などは、きれいな酒の飲み方をしたようだ。

きれいな酒といえば蜀の諸葛亮(孔明)を忘れてはいけない。孔明も酒は嫌いではなかったが、節度を守って嗜(たしな)んだとみられる。

10世紀の宋代に編纂された『太平御覧』(たいへいぎょらん)には、古くに失われた「諸葛亮集」から引用したとする貴重な記録が出てくる。そのひとつが、彼が息子に教えを諭した「誡子書」で、酒の飲み方も次のように戒めている。

「そもそも人が酒の席を設けるのは、儀礼にしたがって酒を飲むことで主も客も情を通わせて交流でき、和がもたらされるからである。混乱を引き起こすほど酔うことはない(酔ってはいけない)」

以上は意訳になるが、つまりは「酒は交際に欠かせないものだから飲んでもいいが、節度をもって飲みなさい」と戒めたのである。娯楽の少ない戦乱の時代、酒は武将たちにとって不可欠の物であり、外交や内政に酒席はなくてはならないものだったのだ。

年末年始は酒の席が増え、酒量も多くなる方も多いと思うが、このように1800年も前の人が残してくれた「教訓」を忘れず、楽しみたいものである。