【イラストレーター・tomekkoが服飾史をマジメにおもしろがってみた】時代劇ではなぜ小袖を使わないのか問題

紫式部も着ていた!?古代・中世のおしゃれ事情

子育て絵日記を配信しているInstagramアカウント(@tomekomet)では、約14万人フォロワーを誇る人気イラストレーターのtomekkoさんにはもう一つの〝顔〟が!日本史学科卒というtomekkoさんが着物と服飾史をマジメにおもしろがってみるアカウント(@tome_kimono)と歴史人Kidsがコラボレーション!新説をご存じの方がいらっしゃいましたら、そっと教えて下さい。

こんにちは。服飾史オタクのコミックエッセイストとめっこです。

前回は2020年大河ドラマ『麒麟がくる』で取り入れられた中世の座り方が実は全然違うのはなぜ?という考察をしました。

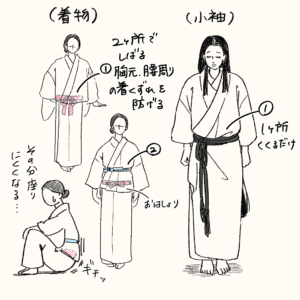

ドラマの衣装に、中世当時と同じ形の小袖を使っていたらもっと楽に、史実に近い姿で座れるはず。

なのに『麒麟がくる』に限らず、戦国時代や江戸初期を舞台にした時代劇で使われているのを見ないのはなぜなのでしょうか?

©tomekko

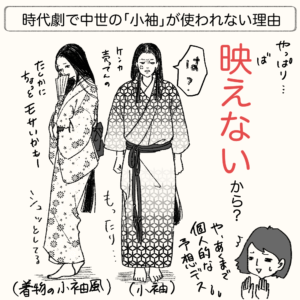

まぁ…率直に言ってしまうと、“映えない”からかなぁと…

小袖って、能の衣装をイメージしてもらうと近いのですが、全体的に身幅にゆとりがある分、シルエットがもっさりしてしまいます。

©tomekko

現代人の女優さんはただでさえ背が高くスタイルが良い方が多いので、柄や色が華やかな衣装を着ると茶や黒などの無地の衣装が多い男性と並ぶと目立ちますよね。

その上当時の形の小袖を何枚も着込んでしまうと、かなり大柄な印象になったり女性らしい柔らかさ、線の細さが強調できず、言ってしまえば「絵にならない」んじゃないでしょうか。

『麒麟がくる』では、これまでの時代劇のセオリーを覆すような画期的な演出や衣装を使っている印象がありましたが、良い意味で史実とフィクションをうまく混ぜ合わせていたと思います。

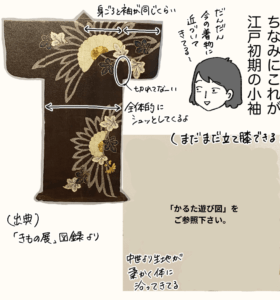

16世紀の実物小袖(出典:Colbase)

『麒麟がくる』公式サイトの衣装デザイン、黒澤和子さんの「衣装の世界」ページを参考すると、どちらかというと江戸初期の小袖、細身で現代の着物の形に近いデザインを採用している印象がありました。

袖に振りがついていることで動きやすいだけでなく華やかさが出るから踊り子さんなどはあった方が素敵ですね。

イラスト:tomekko 着物写真出典:ColBase

「かるた遊び図」出展:立命館大学ARC蔵(eik3-1-04)

江戸初期(慶長年間)の小袖を見るとかなり着物に近くスリムになっていますが、まだまだ対丈(おはしょりを作らずただ巻きつけて紐でくくるだけ)なので腰回りがゆったりしていて立膝座りができるんですね。

©tomekko

現代の着物だと立膝座りができないのは、身幅が細くなることで合わせが浅くなり、それゆえに胸元や裾がはだけないように、帯のほかに2か所で紐を使うから。

劇中の女優さんたちも、着物風の着付けをした上で立て膝座りをするのはさぞかし大変だったことでしょう…

次回は、一気に来年の話!新大河ドラマ『光る君へ』の舞台、平安時代の服飾の謎に迫ります~!