【名バイプレイヤーな偉人図鑑】豊臣家と徳川家の架け橋として生きた可憐な姫・千姫の人生とは!?

名バイプレイヤーな偉人図鑑

主役が引き立つのは脇役の存在があってこそ!あまり知られていないけど〝すごい〟偉人は歴史上たくさん存在しています。そんな〝名脇役〟な偉人たちにフォーカスを当てた新企画『名バイプレイヤーな偉人図鑑』。今回は、NHK大河ドラマ「どうする家康」に今後登場する偉人たちの中から千姫がどんな偉人だったのかを紹介します。

今回の名バイプレイヤーな偉人は・・・

千姫

『魁題百撰相 秀頼公北之方』

■千姫ってどんな偉人?

―徳川家康の三男・徳川秀忠と織田信長の妹でお市の娘・江(ごう)の娘として生まれ、祖母譲りの美貌(びぼう)を誇っていたと伝わる。わずか7歳で、豊臣秀吉の嫡男・秀頼と結婚し、徳川と豊臣の架け橋として重責を負うことになった千姫がどのような人物だったのかあまり知られていないのはどうしてだろう?

※当社調べ

小・中・高等学校の日本史の教科書を読み比べてみるとその答えのヒントが見えてきました。中学校を卒業した約99%の生徒が進学する教育機関である高等学校での学習の中でも、ほとんど出会うことのない千姫がどのような偉人だったのか、知らなくても当然ともいえます。

しかし、「歴史好き」を名乗るためにも、今後の大河ドラマをより楽しむためにも、千姫のことを知っておくことは必不可欠!そこで千姫がどのような偉人だったのかを一緒におさらいしていきましょう。

■徳川家を陰で支えた名バイプレイヤー

秀吉が君臨していた伏見城

千姫は、慶長2年(1597)、徳川秀忠の長女として京都の伏見で生まれました。誕生地が伏見なのは、この頃は天下人として君臨していた豊臣秀吉が伏見城に隠居しており、祖父にあたる徳川家康も伏見に屋敷を構えていたからです。

千姫の母は、浅井長政とお市の方との間に生まれた三女の江です。お市の方は、織田信長の妹でしたが、浅井長政が織田信長に対して謀反をおこしたことから居城の小谷城を落とされてしまいます。父の長政は自害に追い込まれますが、江は母のお市の方とともに救出されました。さらに、織田信長が本能寺の変で横死すると、お市の方と再婚した柴田勝家が羽柴秀吉に敗れ、居城の北庄城を落とされてしまいます。お市の方は、この北庄城で勝家とともに自害しますが、江は救出され、秀吉に庇護されました。そして、文禄4年(1595)、徳川家と豊臣家との融和のため、徳川秀忠と江が結婚することとなり、生まれた長女が千姫ということになります。

秀吉は、我が子の秀頼と千姫が結婚することで、徳川家との繋がりをより強くしようと考えていました。秀吉自身は、慶長3年(1598)に病死しますが、秀頼と千姫の結婚を遺命として残しています。

慶長5年(1600)の関ヶ原の戦いに勝利した家康は、それから3年後の慶長8年(1603)、ついに征夷大将軍、すなわち将軍となりました。このとき、家康の命により千姫が豊臣秀頼と結婚することになったのです。家康は、秀吉の遺命を実行することで、豊臣家との融和を図ろうとしていたにちがいありません。

もっとも、結婚したとはいえ、千姫はわずか7歳、相手の秀頼も11歳にすぎませんでした。そのため、豊臣政権の実権は、秀頼の生母である淀殿が握ることになっています。ちなみに、淀殿は浅井長政とお市の方との間に生まれた長女であり、千姫の母・江の姉にあたります。つまり、千姫にとって淀殿は、義理の母であると同時に、伯母でもあったわけです。そして、秀頼はその淀殿の子というわけですから、千姫にとって秀頼は従兄という関係でもありました。

豊臣家との橋渡しという役割を持って秀頼と結婚した千姫ですから、誰よりも徳川家と豊臣家が友好的な関係であり続けることを望んでいたでしょう。秀頼との間に子どもは生まれてはいませんが、夫婦は仲睦まじかったと伝わっています。

しかし、千姫が嫁いでから2年後の慶長10年 (1605)、家康が将軍職を千姫の父である秀忠に譲ったことにより、徳川家と豊臣家の関係に亀裂が生じることとなりました。家康が秀忠に将軍職を譲るということは、将軍職を徳川家が世襲するという意志を示すものにほかなりません。1代限りの将軍職とみていた淀殿がこれに異を唱え、以後、両家の間に不穏な空気が流れることになります。

そのころ、夫の豊臣秀頼は神社仏閣の再興を図り、民心を掌握しようと務めていました。こうしたなかで慶長17年(1612)に完成したのが京都東山の方広寺です。しかし、この方広寺の梵鐘に刻まれている「国家安康」・「君臣豊楽」の文字が、家康を呪詛し、豊臣家の栄華だけを祈念するものだとして徳川方から詰問されてしまいました。これに対し、豊臣方が謝罪、ありていに言えば屈服を拒絶したことから、慶長19年(1614)、大坂の陣がおきてしまったのです。

この年におきた冬の陣では、徳川方との和睦にこぎつけることができましたが、翌年の夏の陣で大坂城は再び徳川方に攻撃されることとなり、ついに落城してしまいました。このとき千姫は、城外に出されていますが、それは、淀殿や秀頼の助命嘆願を期待されていたからなのでしょう。しかし結局、二人の助命は祖父と父に聞き入られることはなく、自害に追い込まれてしまったのでした。

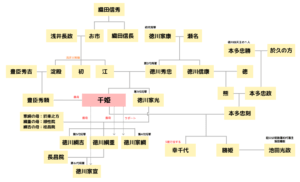

千姫を中心とした家系図

さて、生き残った千姫は、元和2年(1616)、桑名藩主・本多忠政の嫡男・本多忠刻と再婚することになりました。本多忠政は本多忠勝の子ですから、千姫は忠勝の孫に嫁いだことになります。こののち、本多氏の転封にともなって姫路城に入り、忠刻との間に一男一女をもうけました。千姫にとっては、ようやく安住の地を手に入れたという気持ちだったことでしょう。

しかし、長男は早世し、夫の忠刻も寛永3年(1626)に病死してしまいました。そのため、千姫は長女・勝姫とともに江戸に戻り、江戸城竹橋門内の屋敷に住むことになりました。と同時に、仏門に入って天樹院と号しています。これは、夫や長男の菩提を弔うためであることはもちろんですが、再婚しないという意志を表明することでもありました。

このころ、幕府では、千姫の弟にあたる家光が3代将軍として幕藩体制の確立に乗り出しています。千姫は家光からも頼りにされていたようで、家光からの要請により、その三男、すなわち千姫の甥にあたる綱重の養育にもあたりました。

家光が亡くなり、長男の家綱が4代将軍となったあとも千姫は幕府を支え、 寛文6(1666)、その波乱の生涯に幕を下ろします。70歳という長寿でした。

ちなみに、家綱が亡くなったあとは弟の綱吉が5代将軍となり、綱吉の死後、千姫が養育した綱重の長男・家宣が6代将軍になっています。