中国軍からブン獲り、再使用された世界的な傑作!対戦車砲【ラ式37mm対戦車砲】

日本陸軍の火砲~太平洋戦争を戦った「戦場の神」たち~【第33回】

かつてソ連のスターリンは、軍司令官たちを前にして「現代戦における大砲の威力は神にも等しい」と語ったと伝えられる。この言葉はソ連軍のみならず、世界の軍隊にも通用する「たとえ」といえよう。そこで、南方の島々やビルマの密林、中国の平原などでその「威光」を発揮して将兵に頼られた、日本陸軍の火砲に目を向けてみたい。

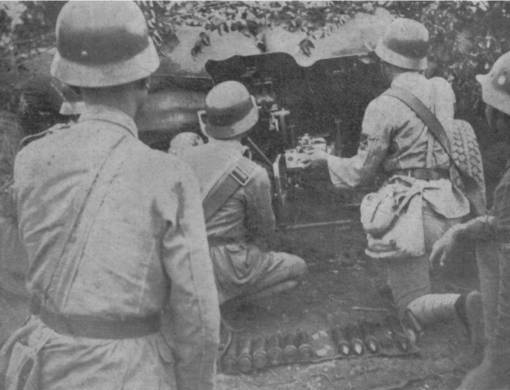

中国軍によって使用されるラ式37mm対戦車砲(Pak35/36)。兵士たちはドイツ式のシュタールヘルムを被っている。

1910年代から1930年代にかけて、中国はドイツと軍事的・経済的な協力関係を築いており、これを中独合作と称する。そしてこの関係性により、中国軍はドイツ式の軍事訓練を受け、さまざまなドイツ製兵器を購入、装備したのである。日本では、モーゼル・ミリタリー拳銃やポテトマッシャー型手榴弾、そして「石炭バケツ」のあだ名で呼ばれたシュタールヘルム(鉄帽)などが有名だが、それらのひとつに3.7cm対戦車砲Pak35/36があった。

ドイツの名門兵器メーカーであるラインメタル社が開発したこの3.7cm対戦車砲Pak35/36は、ドイツによる重兵器の生産を禁止したヴェルサイユ条約が有効だった時期に、ドイツがラパッロ条約を結んだソ連で開発やテストが行なわれた対戦車砲で、1920年代末には部隊配備が開始された他、ソ連軍もM1930として採用した。

軽量かつ使いやすい対戦車砲ながら、当時の戦車を確実に撃破可能な威力を備えた傑作砲で、木製スポーク型車輪を持つ馬での牽引型と、ゴム製車輪を持つ車両牽引型があり、中国軍はこの両方を装備していた。そしてこのどちらもが中国軍によって使用され、初期の日本軍機甲部隊が保有する戦車に大打撃を与えた戦闘もあった。

既述のごとく傑作砲だったPak35/36は、初期のIII号戦車の戦車砲に転用された他、ソ連では本砲をベースにした45mm対戦車砲を独自に開発。また、アメリカも37mmM3対戦車砲の開発時に参考にしている。

日本軍は中国軍からPak35/36を鹵獲(ろかく)したが、それらはラ式37mm対戦車砲として現地部隊で鹵獲使用され、好評を得ている。さらに日本における火砲開発の参考にも利用された。

しかしドイツ軍が使用したPak35/36は、第二次大戦初期にはすでに強力になった敵戦車の装甲の前に旧式化し、敵戦車に命中しても貫徹しないので、ドイツ兵自らが「ドア・ノッカー」なる不名誉なあだ名で呼んだほどだった。約15000門が生産されたと伝えられる。